私たちの腸の中には、腸内細菌と呼ばれる大量の微生物が棲んでいます。この腸内細菌たちが作り出す腸内環境は、私たちの健康そのものや、便秘と深い関わりがあります。今回は、そんな腸内細菌について、その正体や、健康・便秘との関わりを探っていきます。その中で、腸内環境を整えるための対策、腸内細菌とおならやうんちとの関係などについてもふれてみたいと思います。

目次

腸内細菌とは、その名のとおり腸の中にいる細菌のことですが、人のおなかの中で共に生きている、無数の住民たちだと言えます。その数はおよそ100兆個、1000種類もいて注1、全部あわせると、その重さは1~1.5kgあるといわれています。

細菌というのは、生命誕生のころから地球にいる、私たちのいわば先輩であり、肉眼では見えませんが、地球上のいたるところに沢山います。私たちや動物・植物を含む真核生物は、まだ単細胞生物だったころに、細菌から枝分かれした存在です。細菌は、私たちと大きさが違うだけでなく、根本的なところで異なる生き物です。真核生物がみな持っている、DNAを包む核という入れ物がなく、細胞小機関(ミトコンドリアなど)もない、非常にシンプルな構造をしています。その影響もあるのでしょう、何十億年たってもみな単細胞で、大きさはたいてい1ミリの1000分の1ほどと小さいです。種類によって棒状、球状、枝分かれ状などのカタチをしており、鞭毛という、回転する毛のような運動機関がついているものもあります。

ただ、細菌たちの営みは基本的には私たちと同じで、環境中から必要な物質を取り込み(細菌のタイプによって、その物質は異なります)、そこからエネルギーを取り出し、エネルギーを取り出す際に発生した代謝物を吐き出しています。中には人の体に病変を引き起こす悪い物質(=毒素)を出す種がいて、それが病原菌と呼ばれています。細菌は、分裂して増殖し、そのスピードは非常に速いです。

環境中にある様々な細菌のうちで、人を殺さず、かつ腸内の環境に適したごく限られたものたちが、腸内細菌としてお腹の中で100兆個まで増殖し、私たち一人ひとりと共生しているのです。

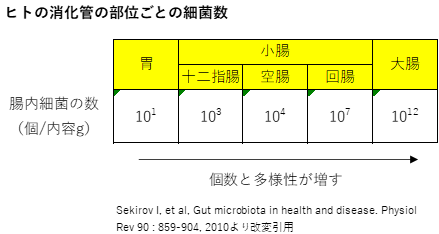

次に、細菌たちが暮らす人間の腸の中の環境と、細菌の居場所についても見てみましょう。腸は、大雑把に分けると、胃の出口から始まる6メートルくらいの長さの小腸と、小腸が終わった後、肛門までの間の1.5メートルほどの長さの大腸に分けられます。そして小腸は、細かくは上から順に十二指腸、回腸、空腸という3つの部位に分けられます。そんな腸の中でも、細菌たちのほとんどは、小腸の終わりの方と、大腸に棲んでいます(下図)。細菌たちは、胃袋にはほとんどおらず、小腸下部である回腸のあたりで細菌の密度が口腔内の唾液と同じ程度になり、大腸では、回腸より遥かに高い密度になります注2。

こうした部位ごとの分布は、細菌たちが棲み易い場所で増殖し、そうでない場所では増えにくいことで成立しています。まず、胃酸には殺菌効果があるため、胃に近い環境は、細菌にとっては厳しい環境です。また、消化管は大腸に近づくほど酸素濃度が減っていきます。これは、腸に入った酸素が少しずつ腸壁から血中に移行するのと、腸管上部には酸素を消費する細菌がいるためです。腸内細菌の多くは酸素が嫌いなので、酸素がほとんどなくる大腸は居心地がよく、爆発的に数が増えるのです。

腸の内側は、温度は36~37度で安定しています。そして、腸壁の構造は小腸と大腸で異なるものの、どちらも粘液で全面が覆われており、腸の内容物が腸壁と直接接しないようにできています。この粘液層に覆われた腸管の中を、食べ物と消化液がドロドロに混じり、徐々に吸収されながら進んで行きます。腸壁を覆う腸管粘液は、ムチンという粘性物質でできています。ムチンは人間や動物の体ではよく見られる粘液の素で、例えば、ウナギの体表がヌルヌルは、ムチンの一種でできています。この粘液層は特に大腸で厚く、1㎜近くもあります。腸内細菌たちは、腸の内容物の中や、腸管のヌルヌルの粘液層の表面、あるいはこの粘液層の中に棲んでいます。

関連リンク:「日本人の腸について 日本人の大腸は長いの?形が変なの?」/「宿便の話」

腸内細菌を良く知ろうとすると、1000種類の菌をどう分類するかという問題に突き当たります。生物学上の系統だった分類法や、観察の時の染色に染まるか染まらないか、酸素があっても生きられるか、等々、多くの正式な分類方法があります。ただ、いずれも難解なので、有名な「善玉菌」「悪玉菌」に分ける説明の仕方が、腸内細菌のはたらきを理解するためには、いちばん分かり易いと感じます。

腸の中には、体に良い働きをする善玉菌、悪い影響をもたらす悪玉菌、どちらにも属さない日和見菌の3つのタイプがいます(下図)。善玉菌は、主に食物繊維や炭水化物を分解して大腸のエネルギーになる短鎖脂肪酸(酪酸、酢酸など)を作ることで、大腸の働きを助け、我々の健康全体を維持する働きをします。悪玉菌は、主に肉などのタンパク質を分解し、有害物質を産出します。この2タイプと、日和見菌と呼ばれるそれ以外の菌が、腸内で勢力をせめぎ合っているのです。そして、腸の中で善玉菌が優勢ならば、良い腸内環境と言え、悪玉菌が優勢になると、腸内環境は悪化し、便秘を引き起こしたり、有害物質が多く発生してしまったりします。

★系統分類別の、主な腸内細菌のグループ

Firmicutes:ファーミキューテス門(乳酸菌、酪酸菌、連鎖球菌、ブドウ球菌など)

Bacteroidetes:バクテロイデス門(バクテロイデスなど)

Proteobacteria:プロテオバクテリア門(大腸菌など)

Actinobacteria:アクチノバクテリア門(ビフィズス菌など)

腸内細菌の組成は、人によって違いますが、同じ人でも年齢によって変化していきます。人間は、胎児の時の体内は無菌で、腸内細菌を持っていません。それが、分娩時の産道を通る段階で母親のビフィズス菌を受け継ぐことがわかっています注3。そして母親の様々な部位や、環境中から取り込まれた細菌が、生後数日で赤ちゃんのお腹で増殖するようになります。母乳には、消化液では分解できないオリゴ糖という物質が多く含まれており、これがビフィズス菌など特定の菌のエサになります注4。腸内でどの菌が優勢になるかは、どの菌が好む栄養素を食べているかに依存しているので、離乳期までは、母乳に含まれるオリゴ糖を食すビフィズス菌が腸内の最大勢力です。

なお、授乳期の腸内環境は免疫機能の確立のためにも大切で、生後1年までに抗生物質などで腸内環境を乱してしまうと、炎症性の腸疾患になる確率が上がる可能性が指摘されています注5。

離乳期に入ると、タンパク質や糖質など様々な栄養素を食べるようになることから、2~3歳以降は成人同様の組成となり、腸内の細菌の構成も多様になります。その後、成人期を通じて腸内細菌の組成は比較的安定しているのですが、70歳くらいから、腸内環境は再び変化します。ビフィズス菌などの善玉菌が減少し、大腸菌などの悪玉菌が増加してしまうのです。その原因としては、健康状態の変化(例:咀嚼・嚥下・消化機能の低下)、低栄養、お薬の影響、生活環境の変化などが考えらえています。こうした腸内環境の変化が、健康状態に直接悪い影響を与えているかどうかまではわかっていません注6。

関連リンク:「高齢者の便秘」

腸内細菌は、私たちの「おなら」や「うんち」とも深い関係があります。

まず、おならのガスのかなりの部分は、腸内細菌が作り出したものです。おならの大半は口から飲み込んだ空気である、と書いてあるサイトが今も多く見受けられまが、海外の研究で、食事をしてしばらくすると大腸の後半あたりで特にガスの量が急増することもわってきており注7、最近では、おならの大半は大腸で食物の残滓が腸内細菌に分解されることで発生していると考えられるようになっています注8。食物繊維や、消化されにくい炭水化物(レジスタントスターチ)、オリゴ糖といった成分は、善玉菌によって分解され、無臭のガス(メタンや水素)を発生させ、これがおならの素になります。一方で、タンパク質や硫黄分が悪玉菌によって分解されると、インドールやスカトールといったうんちのにおいの素や、卵の腐ったにおいがする硫化水素などの悪臭物質も生み出します。これがおならのくさい臭いの素になるのです。

関連リンク:「おならの原因と対策」

つづいて、うんち(便)ですが、便には腸内細菌の死骸がたくさん含まれています。便は、水分60~70%、腸壁細胞の脱落物15~20%、腸内細菌とその死骸10~15%、食物残渣5%で構成されています注9。腸内細菌は日々どんどん増殖しては死んでおり、その死骸は便の主要な構成要素になっているのです。また、多くの腸内細菌は、腸管の粘液層の中にいたり、線毛で粘液にくっついていたりしますが、便と一緒に排出されてしまう生きた菌もいます。便に菌がいっぱいいる(実はそのほとんどは無害)のはそのためです。

関連リンク:「うんちと便秘」(便の色や臭いにも腸内細菌が関係しますが、そのあたりはリンク先をお読みください)

腸内細菌が作り出す腸内環境は、人の健康と深い関係があります。肥満、糖尿病、大腸癌、炎症性腸疾患など様々な疾患と腸内環境は関係があり、これらの病気になっている人は、腸内細菌が健常者と比べて変化しているという報告があります。例えば、肥満の人の腸にはバクテロイデテス門に属する菌が少なく,ファーミキューティス門に属する菌が多いという指摘があります注10。また、心の病気と腸内環境も関係があります。例えば、うつ病患者には、健常者と比べてビフィズス菌と乳酸菌の一種の数が少ないことが報告されています注11。

更には、寿命と腸内細菌も関係があるようです。長寿者の腸内細菌についての研究も広く行われており、健康な人が多い地域では、年をとっても腸内細菌のバランスが若い人に近いという報告がいくつかあります。最近では、100歳を超える長寿者に、ある腸内細菌が多くみられ、その菌は、腸の中で、肝臓の分泌物である胆汁酸から病原菌に強い抗菌作用がある物質を作り出していることが明らかになるなど注12、知見が広がっています。

しかしながら、腸内細菌のカプセル一つで特定の病気から逃れたり、寿命を延ばしたりする治療法は、まだありません。結局は、腸内細菌の多様性を保つことと、善玉菌を増やすことが健康の秘訣です。バランスの取れた食生活をしたうえで、次の次の項で挙げるような、善玉菌のエサになるような食品をより多く食べるように心がけましょう。

便秘と腸内環境にも、深い関係があります。まず、腸内の善玉菌が少ないと、腸のエネルギーのもとである短鎖脂肪酸が減ってしまいます。短鎖脂肪酸は、腸の蠕動運動のエネルギー源なので、腸の動きが悪くなって便秘になることが考えられます。

ただ、便秘の人の腸内環境が健常者と比べて実際にどう違っているかは、研究によって結果が様々で注9、実はよくわかっていません。なので、善玉菌の減少が実際に便秘を実際に引き起こしているという分かり易い証拠を示すことは残念ながらできません。

それでも、各種のヨーグルト、オリゴ糖や食物繊維などの善玉菌のエサになるような食べ物を多く食べると便通が良くなることは、多くの研究から明らかです。便秘の解消・改善や、予防のためには、次の項で挙げるような方法で、善玉菌を増やすようにしましょう。

善玉菌優位の腸内環境を整えるには、善玉菌が増えやすくなる食生活をすることが大切です。腸内環境を整える4つの方法について、ご説明しますので、実践してみてください。

ヨーグルトとは、牛などの乳に乳酸菌や酵母で発酵させた食品で、古くから健康によいことが知られています。ヨーグルトには、タンパク質や脂質の他に、乳酸菌・ビフィズス菌といった善玉菌を多く含んでおり、摂取することが便秘改善に有効であることを示す様々な研究成果があります。ヨーグルトの菌種によって相性の良し悪しがあり、人によって合う製品とあわない製品があるようです。自分に合ったヨーグルトを探して、できれば1日100~200g程度食べるようにしましょう。

関連リンク:「腸内環境と便秘 ① 腸内フローラ/ヨーグルト」

発酵食品には、発酵を引き起こす菌類が多く含まれています。そうした菌の中には、腸内の善玉菌そのものや、腸内の善玉菌の数を増やしてくれる働きをするものが多くあります(例:乳酸菌・納豆菌・酪酸菌等)。また、多くの発酵食品には、オリゴ糖や食物繊維(いずれも後述)といった腸内の善玉菌のエサになったり、腸内の環境を整えてくれる栄養素が多く含まれています。

★ 腸内環境改善に特に良い発酵食品

ヨーグルト・ぬか漬け・納豆・キムチ・味噌・醸造酢・酒粕・甘酒・チーズ

オリゴ糖は、別の言い方では小糖類と言いますが、構造が少しだけ複雑な糖類を示す言葉であり、沢山の種類があります。中でも、ヒトの消化酵素では分解されず大腸まで届き、腸内細菌によって分解される難消化性オリゴ糖は、腸内の善玉菌のエサになります。積極的に摂って、腸内の善玉菌が増える手助けをしてあげましょう。

★ 難消化性オリゴ糖を多く含む食材

タマネギ・ニンニク・チコリ・アスパラガス・キャベツ・ネギ・ゴボウ・豆乳・バナナ

関連リンク:「便秘を改善する食材:バナナ」

食物繊維とは、ヒトの消化酵素で分解されず、大腸まで届く食品成分のことです。栄養として消化吸収されないにも関わらず、ヒトの健康な生活のためには不可欠な成分です。

食物繊維は、水に溶けやすい水溶性食物繊維と、水に溶けにくい不溶性食物繊維に分けられます。水溶性食物繊維は、便をやわらかくしてくれる上に、善玉菌のエサになり、結果として善玉菌を増やしてくれます。不溶性食物繊維は、便のカサをふやしてくれて、快便のときの「ドッサリ」感のもととなります。腸内フローラを改善してくれるのは水溶性食物繊維の方ですが、健康維持のためには水溶性・不溶性の両方をバランスよく摂るようにしてください。

そんな食物繊維を多く含む食材は、次の通りです。

★ 食物繊維を多く含む食材

水溶性食物繊維:海藻、果物、さといも、きのこ(なめこ・しいたけに多い)、オートミール

不溶性食物繊維:大豆、ゴボウ、穀類、野菜、きのこ(えのき・しめじに多い)

★主な野菜の、食物繊維含有量

| (g) | 食物繊維総量 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |

| ごぼう | 5.7 | 2.3 | 3.4 |

| ブロッコリー | 5.1 | 0.9 | 4.3 |

| えだまめ | 5.0 | 0.4 | 4.6 |

| たけのこ | 3.3 | 0.4 | 2.9 |

| さつまいも | 2.8 | 0.9 | 1.8 |

| かぼちゃ | 2.8 | 0.7 | 2.1 |

| にんじん | 2.8 | 0.7 | 2.1 |

| ほうれんそう | 2.8 | 0.7 | 2.1 |

| ねぎ | 2.5 | 0.3 | 2.2 |

| ピーマン | 2.3 | 0.6 | 1.7 |

食物繊維含有量が多い主な野菜(日本食品成分表 八訂から当社作成)

関連リンク:「野菜と便秘の話」/「便秘を改善する食材:オートミール」/「便秘を改善する食材:海藻」

腸内環境が善玉菌優位であるかどうかは、便の状態でチェックできます。便の色が黄色から黄色がかった褐色で、においがあっても臭くない状態なら合格です!

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

腸内環境は、整腸薬を服用することでも改善できます。

毒掃丸整腸薬は、乳酸菌と消化酵素と4種類の生薬を配合した、シナモンのような爽やかな香りがする、のみやすい整腸薬です。ぜひ一度お試しください。関連リンク:毒掃丸整腸薬の製品案内/毒掃丸整腸薬の無料サンプルお申し込みフォーム

腸内環境の改善で便秘が改善しない場合は、市販の便秘薬も活用してみてください。複方毒掃丸は、6種類の生薬が自然に近いお通じを促す便秘薬です。小さな丸剤なのでのむ量を調節しやすく、ちょうどよいお通じを目指せます。関連リンク:複方毒掃丸ブランドサイト/おすすめの服用方法/複方毒掃丸サンプルお申込受付フォーム

(最終更新日:2022年12月15日)

注1:Ruth E Ley, et al. Ecological and Evolutionary Forces Shaping Microbial Diversity in the Human Intestine, Cell. 2006 Feb 24;124(4):837-48. 注2:安藤 朗, 腸内細菌の種類と定着:その隠された臓器としての機能, 日内会誌 2015; 104:p29~34. 注3:Makino H. et al, Mother-to-Infant Transmission of Intestinal Bifidobacterial Strains Has an Impact on the Early Development of Vaginally Delivered Infant’s Microbiota. PLoS ONE. 2013 ; 8(11). 注4:Bode L. Human milk oligosaccharides: every baby needs a sugar mama. Glycobiology. 2012 Sep ; 22(9) : p1147-62. 注5:安藤 朗, 腸内細菌の種類と定着:その隠された臓器としての機能, 日内会誌 2015; 104:p29~34. 注6: 新井 万里ほか, 腸内フローラと老化, 日本老年医学会雑誌 2016; 53 (4 ) : p318~325. 注7:F. Perez et al, Gas Distribution Within the Human Gut: Effect of Meals, Am J Gastroenterol. 2007; vol102-4 : p842-9. 注8:例えば、Jonathan Gotfried、ガスが関連する愁訴、MSDマニュアルプロフェッショナル版、最終査読/改訂年月 2020年 3月. 注9:本間研一 監修, 標準生理学 第9版, 医学書院, 2019; p.880, 注9:尾﨑 隼人ほか, Ⅲ.慢性便秘症の治療 各論(便秘症と腸内フローラ), 日本大腸肛門病会誌 2019;72:p609-614. 注10:参考文献:入江 潤一郎ほか, 腸内細菌叢と肥満症, 日内会誌 2015; 104 : 703-709. 注11:Aizawa E, et al. Possible association of Bifidobacterium and Lactobacillus in the gut microbiota of patients with major depressive disorder. J Affect Disord. 2016 ; 202 : 254-7. 注12:Sato Y, et al. Novel bile acid biosynthetic pathways are enriched in the microbiome of centenarians. Nature. 2021 Nov ; 599(7885) : 458-464.

ひとこと

最後までお読みいただきありがとうございます。記事がお役に立ちましたら、SNSでもご共有いただけますと幸いです!

毒掃丸のお買い求めは全国のドラッグストア・通販サイトで。見つからない場合は「毒掃丸をください」と申し出てください。こちら(SHOPどくそうがん)でも販売しております→ショップどくそうがん | 便秘薬の毒掃丸 山崎帝國堂のネットショップ (dokusougan.jp)