タグ別アーカイブ: 男女

便秘の原因

2023.03.12 便秘は誰にとっても憂鬱なもの。便秘とは、本来自然に排出できる便を、十分かつ快適に出せない状態のことをいいます。今この瞬間にも、女性や高齢者を中心に、とても多くの人が便秘に悩んでいます。排便回数が少ないことは精神的に負担で、便秘は私たちの生活の質を大きく下げてしまいます。 私たちは何故、便秘になってしまうのでしょうか。実は、便秘の原因は様々で、人によって原因は異なりますし、同じ人でもその時その時によって原因が違うこともあり得ます。今回の記事では、そうした、便秘を引き起こす様々な原因を、生活習慣と体の機能の両面から、解説していきたいと思います。

便秘は誰にとっても憂鬱なもの。便秘とは、本来自然に排出できる便を、十分かつ快適に出せない状態のことをいいます。今この瞬間にも、女性や高齢者を中心に、とても多くの人が便秘に悩んでいます。排便回数が少ないことは精神的に負担で、便秘は私たちの生活の質を大きく下げてしまいます。 私たちは何故、便秘になってしまうのでしょうか。実は、便秘の原因は様々で、人によって原因は異なりますし、同じ人でもその時その時によって原因が違うこともあり得ます。今回の記事では、そうした、便秘を引き起こす様々な原因を、生活習慣と体の機能の両面から、解説していきたいと思います。■生活習慣と関係した原因

まずは、イメージがわきやすい日常の生活習慣から、便秘の原因を紐解いていきたいと思います。いずれも比較的簡単に対策が取れる「原因」ばかりです。もしあなたが便秘で、ここに挙げる項目に思いあたるものがあったとしたら、まずは各項目のお勧めの改善策をしっかりと実践してみましょう。(1)食物繊維の不足

食物繊維とは、ヒトの消化酵素で分解されず、大腸まで届く食品成分のことです。野菜やキノコ、海藻、いも類、穀物など様々な食材に含まれています。食物繊維は、便のカサをふやしてくれて、快便のときの「ドッサリ」感のもととなります。これが不足すると、便秘になることがあります。 大腸の動きや、便の排出機能などに問題がなければ、食物繊維を多く摂ることで便秘が改善します。アメリカでの研究によると、便秘症の人147人に植物性の食物繊維(インドオオバコの種子15〜30g/日:不溶性食物繊維を多く含む)を投与したところ、約4割の65人が治癒または改善しました注1。ダイエットなどで食事を少なくすると便秘になる場合がありますが、そういう時にも食物繊維(多くの食物繊維はカロリー0です)を積極的に食べるようにしましょう。 そもそも、現代の日本人は、食生活の欧米化もあって、食物繊維の摂取量が不足しています。厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」(2020年版)では、女性18 g以上、男性21 g以上(ともに18~64歳の場合)を食物繊維の1日の摂取目標量として定めていますが、実際の摂取量は、だいたい15g程度で、2割前後不足しています。せめて毎日あと1品、食物繊維が豊富な食材を摂るようにしたいものです。食物繊維の便秘以外の健康への効果や、詳しい対策は、下記リンク先にあります。 関連リンク:「便秘によい食べ物」/「野菜と便秘の話」 お勧めの改善策:野菜や食物繊維を多く摂る(2)水分の不足

人の体の約60%は水でできていますが、便はそれ以上に水を含んでおり、重量のうち60~70%が水分です。便秘の時の便が普段より硬いのは、大腸に長くとどまりすぎることで便の水分が失われているからです。ですから、体の水分不足は、便を固くします。便秘の時のカチコチの便のできあがりです。 人間が1日に必要とする水分は、普通の生活をしている場合、およそ2.5リットルとされています。そのうち1.3リットル程度は食べ物に含まれている水分で、その他に飲み物として1.2リットルの水を飲む必要があります注2。体内の水分が不足した場合、尿が減るばかりでなく、便が硬くなって出にくくなってしまいます。飲料摂取が500cc以下だと便秘になりやすいことと、便秘の人が脱水傾向にある場合には水分を多くとると便通が改善することが分かっています注3。便秘がちの人は、水分を多めにとるようにしましょう。効果的な飲み方や、水以外の飲み物については、下記リンク先をご覧ください。 関連リンク:「便秘によい飲み物」 お勧めの改善策:1日1.2ℓは水分を飲む・朝起きたらコップ一杯の水(3)運動不足・筋力不足

運動不足が直接便秘を引き起こすわけではありませんが、運動量(特に有酸素運動や歩行距離)と便秘には関連があることが分かっています注3。運動によるひねりが大腸にちょうどよい刺激になっていたり、あるいは、運動することにより自立神経のバランスが改善されることで便秘が改善されるようです。日々の運動で、特に推奨したいのが、ウォーキングやジョギング、ヨガなどの有酸素運動です。しっかり歩いて便秘を予防しましょう。 また、腹筋などの筋肉量不足も原因になります。私たちは、トイレで排便時に「いきむ」際には、横隔膜と腹筋を意識的に収縮させ、同時に肛門周辺の筋肉を緩めています。そのため、腹筋力が弱いと、排便がうまくいかなくなってしまいます。 詳しくは、下記リンクも参照してください。 関連リンク:「便秘と運動」/「便秘と便意」 お勧めの改善策:1日30分以上、週2回以上の有酸素運動・腹筋力の維持(4)ストレス

ストレスを抱え込むような生活をしていると、排便のリズムは乱れ、便秘を引き起こします。ストレスに直面すると、人体は脅威に対処するために、様々な反応が起きるようにできています。その中の一つが、自律神経の反応です。自律神経とは、血圧や呼吸や発汗、大腸の場合は内容物を運ぶ動きである「蠕動運動」など、生命維持の様々なプロセスを調節するために体中に張り巡らされた神経で、意識の支配は及ばず、自動的(自律的)に機能します。 ストレス源に直面すると、自律神経のバランスが崩れてしまい、結果として、大腸の蠕動運動が抑制されてしまいます。すると、内容物は肛門側にむけて運ばれにくくなり、大腸の中に滞留し、便秘になってしまいます。 また、ストレスによって自律神経のバランスが崩れ、睡眠の質が下がることがあります。実は、睡眠不足も便秘を悪化させます注4。本来ヒトの体は、睡眠中に徐々に腸を動かして内容物を運んでおき、朝食後に起こる「大蠕動」という大きな大腸の動きで一気に肛門近くまで便を押しやることで、朝の排便を行うようなリズムになっています。睡眠不足は、このリズムを狂わせてしまう恐れがあります。 このほか、長期間ストレスにさらされることで、心身症の一つである過敏性腸症候群(IBS)になる場合があります。これは、自律神経の失調などで起こるとされ、発症すると腸が刺激に対して過敏な状態が続きます。そして、ちょっとした緊張やストレスで、便秘や下痢を繰り返すようになります。過敏性腸症候群には、主な症状が便秘のものと下痢のものがあるため、便秘型・下痢型・混合型(便秘と下痢のどちらにもなる)・分類不能型に分類されています。少しのストレスで便秘になってしまう方は、この過敏性腸症候群の便秘型(痙攣性便秘ともいいます)なのかもしれません。 下記リンク先にも詳しく書いてあります。 関連リンク:「便秘とストレスの関係」 お勧めの対策:腹式呼吸でリラックス・有酸素運動・睡眠時間の確保(5)便意を逃している

普段から便意を我慢していると、直腸(肛門のすぐ上の部分)にある便意を感じるセンサーが鈍くなり、便秘しやすくなります。学校での排便を忌避しがちな学童や、自分のペースでトイレに行けない仕事をしている人は、便意を逃すことによる便秘になりやすいです。また、例えば朝食後には、大腸が力強く動く「大蠕動」が起こりますが、この時に感じる便意を逃してしまうのはとてももったいないことです。便意を感じたら、なるべくすぐにトイレに行くようにしましょう。 便意を感じるメカニズムを含め、詳しくは下記をご覧ください。 関連リンク:「便秘と便意」 お勧めの対策:便意を我慢しない・しっかり朝食を食べる(6)腸内環境が悪化している

人間の大腸の中には沢山の細菌が棲んでいて、その数はおよそ100兆個・1000種類注5、全部あわせると、その重さは1~1.5kgあるといわれています。これらの菌の分類は大変複雑で、専門家以外には理解が難しいでしょう。そこで、腸の中には、体に良い働きをする善玉菌、悪い影響をもたらす悪玉菌、どちらにも属さない日和見菌の3つのタイプがいると考えるのが分かりやすいです。 一般に、善玉菌は、主に食物繊維や炭水化物を分解して大腸のエネルギーになる短鎖脂肪酸(酪酸、酢酸など)を作ることで、大腸の働きを助け、我々の健康全体を維持する働きをします。短鎖脂肪酸は、腸の蠕動運動のエネルギー源なので、善玉菌が少ないと、腸の動きが悪くなって便秘になることが考えられます。 ただ、便秘の人の腸内環境が健常者と比べて実際にどう違っているかは、研究によって結果が様々で注6、実はよくわかっていません。なので、善玉菌の減少が実際に便秘を実際に引き起こしているという分かり易い証拠を示すことは残念ながらできません。それでも、各種のヨーグルト、オリゴ糖や食物繊維などの善玉菌のエサになるような食べ物を多く食べると便通が良くなることは、多くの研究から明らかです。便秘の解消・改善や、予防のために、善玉菌を増やすようにしましょう。 腸内細菌については、次のリンクもご覧ください。 関連リンク:「腸内細菌と、健康・便秘」 お勧めの対策:ヨーグルトや食物繊維等、善玉菌を増やす食品を食べる■体の機能と関係した原因

生活習慣を改善してもなお、便秘しやすい方が多くいらっしゃいます。また、生活が乱れると、すぐに便秘になる方がいらっしゃいます。それは、便秘が生活習慣だけではなく体の機能(はたらきの良しあし)に起因している場合もあるからです。ここでは、大腸や肛門の機能に関連した便秘の原因を、ごく簡単にご紹介します。生活改善をしてもひどい便秘に苦しまれている場合は、原因は体の機能面にあるかもしれません。市販薬を上手に服用したり、お医者様の診断・投薬を受けることも検討しましょう。(1)大腸の動きが悪くなっている

前述したように、大腸の動きが悪くなれば、内容物の通過に長い時間が必要になり、その間に大腸による水分の吸収が進むことから、便はカチコチになってしまいます。大腸の動きを悪くさせる要因として、まず挙げられるのは、女性ホルモンの影響と、加齢の影響です。①女性ホルモンの影響

女性が初潮を迎えると、卵巣から分泌される二つの女性ホルモン、卵胞ホルモン(エストロゲン)と黄体ホルモン(プロゲステロン)が、便秘にも関係してきます。エストロゲンには、排便をよくする働きがあるのですが、プロゲステロンは、流産しないように子宮を守るため、腸の動きを鈍らせるよう作用します。このためプロゲステロンの分泌の増える排卵日から生理前にかけて、便秘になりやすくなるのです。 女性におすすめの便秘対策は、次のリンク先にあります! 関連リンク:「女性の便秘・男性の便秘 ~年代による、その変化と対策~」/「便秘とマッサージ」/「便秘薬をのむ時に大切なこと」 お勧めの対策:お腹のマッサージをする、市販の便秘薬を上手に使う②加齢の影響

高齢者は、大腸の動きが悪くなっており、内容物が通過するのに時間がかかり、そのため便秘になりやすいです。デンマークからの報告によると、高齢者16人(平均81歳)と若者16人(平均24歳)の大腸通過時間を調べたところ、高齢者は平均66時間、若者は平均39時間で、1.7倍の差があったといいます注6。大腸には、水分を吸収する働きがあるので、通過時間が長くなると、便がカチコチに硬くなり、便秘になってしまうのです。齢で腸の動きが悪くなる理由としては、腸管の運動に関係する神経細胞の数やバランスが変化していることが原因と考えられています注7。ヒトの体には、加齢とともに様々な変化が現れますが、それは大腸も例外ではないのです。 高齢者の便秘や、その対策については、次のリンク先をご覧ください。 関連リンク:「高齢者の便秘」 お勧めの対策:よく歩き、有酸素運動を心がける(2)直腸や肛門周辺の働きが悪くなっている

大腸を通って運ばれてきた便は、最後に直腸と呼ばれる肛門の真上のあたりに到着します。便がやってきて直腸の内側の壁に圧力がかかる(内圧が上る)と、直腸にあるセンサーから脳に信号が伝わり、便意を感じます。便意を感じると、私たちはトイレを探し、腹筋力などを使って排便を行います。もし大腸の機能が正常でも、直腸や肛門周辺の機能に異常があると、この一連の動作ができず、便秘になってしまいます。 このような、直腸や肛門周辺の働きが悪くなって引き起こされる便秘は、便秘薬の効果があまりみられないため、治療も大変です。ちゃんとお医者様に診てもらうようにしましょう。 高齢になると、特に直腸の機能に問題が生じやすくなります。まず、加齢により、直腸の内圧の上昇を脳に伝える神経の感度が下がりやすくなります。そのため、便が肛門近くまで運ばれてきても、すぐにトイレに行きたいという気持ちにならなくなってしまいます。海外からの報告では、便意を感じ始める内圧、便意が切迫してくる内圧、痛みを感じ始める内圧のいずれも、高齢者は若者よりも高かく、つまり便意を感じにくかったということです注7。 関連リンク:「高齢者の便秘」 お勧めの対策:便意を我慢しない・腹筋力を落とさないようにする■そのほかの原因

生活習慣や、大腸・肛門の機能以外にも、便秘になる原因はいくつかあります。それは、腸の形などに問題がある場合、薬の副作用、他の病気による便秘、の3つです。これらについては、更に専門性が高いこともあり、別の機会に個別に触れていきたいと思います。◇ ◇ ◇

以上、便秘の原因についてかなり網羅的に見てきました。便秘は様々な要因が重なって起こるため、どれか1つだけが原因とは限りません。一方で、複数の原因のうち1つを改善するだけで、便通がよくなる場合もあります。■まとめに変えて…どんな人が便秘になっているか。

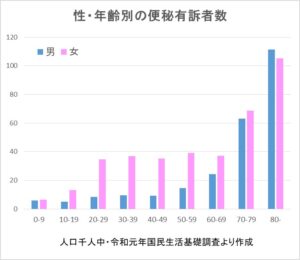

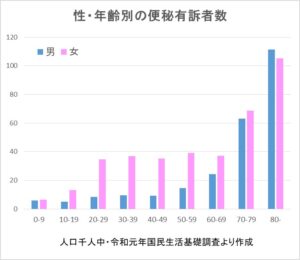

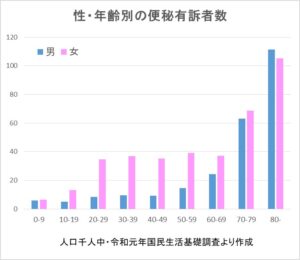

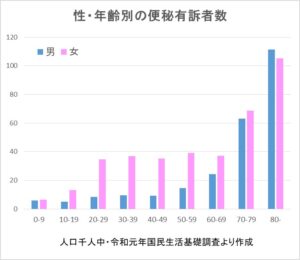

最後に、実際にどんな人たちが便秘になっているかを概観し、便秘の原因についてのお話を終わることにしましょう。 このグラフは、国の基幹統計の1つである「国民生活基礎調査」から作成したもので、便秘の症状がある人の人数(有訴者)を、性・年齢別に示したものです。このグラフを使って人の一生を俯瞰してみると、便秘の有訴者数が、2度大きく変化していることが分かります。最初は思春期で、便秘に悩む女性が一挙に増加します。2回目の変化は、高齢期です。男女ともに、便秘の人が激増しています。これまで見てきたように、女性や高齢者は、大腸や直腸の機能が低下しやすいです。上のグラフは、こうした機能面の変化が、人々の便秘の主要因になっていることを示唆している…そんなふうにも見えます。 そうだとすると、前半で見てきた、生活習慣に関連した諸々の原因は、あまり便秘改善の役には立たない要素なのでしょうか?いいえ、そんなはずはありません。記事の中で推奨した生活習慣の改善策の殆どは、統計的に便秘改善の効果があることが報告されています。 このデータは、生活習慣の改善「だけ」では便秘が改善しない場合があることや、生活習慣の改善で便秘が解消しても、再び生活が乱れるとすぐに便秘に戻ってしまう方が多いことを示していると思います。生活習慣の改善は当然するべきですが、それ「だけ」では便秘が改善しない場合、市販の整腸薬や便秘薬、場合によっては医師の力を借りてみることも必要なのです。 整腸薬や、便秘薬の選び方・飲み方については、次のリンクも参照してみてください。 関連リンク:「便秘解消を目指して ~便秘のセルフケア~」/「便秘薬をのむ時に大切なこと」

このグラフは、国の基幹統計の1つである「国民生活基礎調査」から作成したもので、便秘の症状がある人の人数(有訴者)を、性・年齢別に示したものです。このグラフを使って人の一生を俯瞰してみると、便秘の有訴者数が、2度大きく変化していることが分かります。最初は思春期で、便秘に悩む女性が一挙に増加します。2回目の変化は、高齢期です。男女ともに、便秘の人が激増しています。これまで見てきたように、女性や高齢者は、大腸や直腸の機能が低下しやすいです。上のグラフは、こうした機能面の変化が、人々の便秘の主要因になっていることを示唆している…そんなふうにも見えます。 そうだとすると、前半で見てきた、生活習慣に関連した諸々の原因は、あまり便秘改善の役には立たない要素なのでしょうか?いいえ、そんなはずはありません。記事の中で推奨した生活習慣の改善策の殆どは、統計的に便秘改善の効果があることが報告されています。 このデータは、生活習慣の改善「だけ」では便秘が改善しない場合があることや、生活習慣の改善で便秘が解消しても、再び生活が乱れるとすぐに便秘に戻ってしまう方が多いことを示していると思います。生活習慣の改善は当然するべきですが、それ「だけ」では便秘が改善しない場合、市販の整腸薬や便秘薬、場合によっては医師の力を借りてみることも必要なのです。 整腸薬や、便秘薬の選び方・飲み方については、次のリンクも参照してみてください。 関連リンク:「便秘解消を目指して ~便秘のセルフケア~」/「便秘薬をのむ時に大切なこと」 ◇ ◇ ◇

関連リンク:複方毒掃丸ブランドサイト/おすすめの服用方法/複方毒掃丸サンプルお申込受付フォーム 複方毒掃丸は、6種類の生薬が自然に近いお通じを促す便秘薬です。小さな丸剤なのでのむ量を調節しやすく、ちょうどよいお通じを目指せます。

複方毒掃丸

便秘薬を飲むほどでもないという場合は、整腸薬もおすすめです。毒掃丸整腸薬は、乳酸菌と消化酵素と4種類の生薬を配合した、シナモンのような爽やかな香りがする、のみやすい整腸薬です。ぜひ一度お試しください。関連リンク:毒掃丸整腸薬の製品案内/毒掃丸整腸薬の無料サンプルお申し込みフォーム

毒掃丸整腸薬 女性の便秘・男性の便秘 ~年代による、その変化と対策~

2022.12.04 日頃見かける便秘薬のTVCMには、たいてい女性の大人のタレントが出演しています(気がつかれている人も多いのではないでしょうか…)。それは、便秘薬の購買層のボリュームゾーンが、成人女性だからです。世の中では、老若男女 沢山の人が便秘に悩まれていますが、思春期から壮年期の長い成人期(およそ50年)においては、便秘の症状は女性にずっと多くあらわれます。便秘は、女性の美容の大敵!というイメージの背景には、こうした統計的な事実があります。しかし、面白いことに、それ以外の年代では、女性の方がずっと便秘になりやすいわけではありません。男女それぞれにおいて、便秘発生の頻度は、人間の一生のあいだの体の変化をうけて、変化していきます。今回の記事では、性別の違いが便秘とどう関わっているのかを、子供時代・成人期・高齢期の3つに分けてみていきます。それぞれの時期について、特徴的な原因や、便秘対策のポイントについても簡単に触れていきたいと思います。

日頃見かける便秘薬のTVCMには、たいてい女性の大人のタレントが出演しています(気がつかれている人も多いのではないでしょうか…)。それは、便秘薬の購買層のボリュームゾーンが、成人女性だからです。世の中では、老若男女 沢山の人が便秘に悩まれていますが、思春期から壮年期の長い成人期(およそ50年)においては、便秘の症状は女性にずっと多くあらわれます。便秘は、女性の美容の大敵!というイメージの背景には、こうした統計的な事実があります。しかし、面白いことに、それ以外の年代では、女性の方がずっと便秘になりやすいわけではありません。男女それぞれにおいて、便秘発生の頻度は、人間の一生のあいだの体の変化をうけて、変化していきます。今回の記事では、性別の違いが便秘とどう関わっているのかを、子供時代・成人期・高齢期の3つに分けてみていきます。それぞれの時期について、特徴的な原因や、便秘対策のポイントについても簡単に触れていきたいと思います。■全年齢で俯瞰する、女性の便秘・男性の便秘

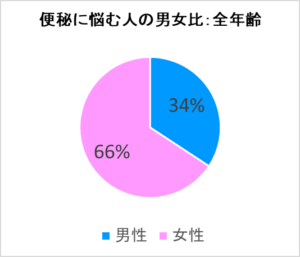

まず最初に、全体を把握するために、全年齢でみる便秘に悩む人の男女比を見ておきましょう。便秘に悩む人がどのくらいいるのかは、統計によって差があり、実態は完全にはわかっていません。今回の記事では、ライフステージによって便秘に悩む人の率が男女で異なることを示していきますから、いくつもある調査のうち、年代・性別ごとに有訴者数(便秘で悩んでいると言っている人の数)が網羅されていて、信頼度も高い「国民生活基礎調査」という国の統計から数字を拾うことにします。この統計から、5歳ごとの男女別の便秘有訴者数(1000人あたり)が出せるので、これを、同じ年の5歳ごとの男女別人口推計にかけ合わせて、日本の全年齢における「便秘で悩む人の男女比」を推計してみました。結果は、下のグラフのとおりです。便秘に悩む人の約2/3が女性であるということが分かります。

令和元年国民生活基礎調査の便秘有訴者数(全国・5歳階級・男女別・症状は複数回答)と、令和元年総務省人口推計(全国・5歳階級・男女別)から筆者作成・以下同

なお、性・年齢別の便秘有訴者数をそのままグラフにすると、次のようになります。パッと見てわかるように、子供のうちは便秘が少なく、男女の差も小さいです。思春期から壮年期は、女性の便秘がぐっと多くなって、男性の便秘はあまり増えません。60代から男性の便秘が増え始め、高齢になると男女ともに便秘の人が急激に増えます。こうした違いがなぜ生じるか、次項以降でくわしく見ていきましょう。 関連リンク:「ニッポン人の便秘事情を俯瞰する」

関連リンク:「ニッポン人の便秘事情を俯瞰する」 ■子供時代の便秘の男女比

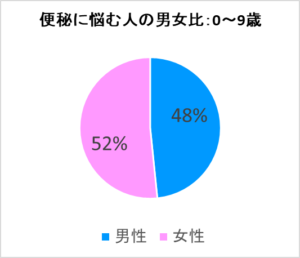

「国民生活基礎調査」によると、0~9歳の子供の便秘には、男女差はあまり見られません。この統計は、子供の便秘について調べるために設計されたわけではないため、医学的な事実を示しているとは限りません。しかし、海外の研究でも、子供の便秘に男女差はみられないと報告されています注1。ちなみに、当社が独自に実施したインターネット調査注2でも、便秘がちな子供(3歳~12歳)の男女比は女55%、男45%でした。 子供の便秘に男女比がないのは、まだ体のつくりやホルモン分泌に大きな違いがないからです。子供の便秘は、不規則な生活リズムや、食物繊維不足、水分の不足など様々な原因でおきますが、幼児期から学童期の子供の便秘で目立つのは、意識的・無意識的に排便を避けることによる便秘です。例えば、トイレトレーニング期だと、硬い便で痛い思いをしたり、無理なトレーニングで正しい排便習慣が身に着けられなかった場合にそうなります。また、学童期だと、学校のトイレに行きたくなくて便意が来るたびに排便を我慢し、便秘になる場合があります。このような便秘には、男女による発生頻度に大きな違いはないのでしょう。 子供の便秘対策には、男女の違いはなく、①規則正しい生活を心がけ、②食物繊維や乳製品をバランスよく摂り(バナナやリンゴ、おイモ類など、子供の好みに合わせて増やしてみる)、③水分もしっかり摂るようにしましょう(子供は大人よりも体重当たりでより沢山の水分が必要です)。そして④毎朝の排便習慣をつけ、うんちを我慢しないことを教えてあげてください。小さな子供の場合は、トイレが上手にできた時によくほめてあげましょう。 関連リンク:ブログ記事「子供の便秘について」

子供の便秘に男女比がないのは、まだ体のつくりやホルモン分泌に大きな違いがないからです。子供の便秘は、不規則な生活リズムや、食物繊維不足、水分の不足など様々な原因でおきますが、幼児期から学童期の子供の便秘で目立つのは、意識的・無意識的に排便を避けることによる便秘です。例えば、トイレトレーニング期だと、硬い便で痛い思いをしたり、無理なトレーニングで正しい排便習慣が身に着けられなかった場合にそうなります。また、学童期だと、学校のトイレに行きたくなくて便意が来るたびに排便を我慢し、便秘になる場合があります。このような便秘には、男女による発生頻度に大きな違いはないのでしょう。 子供の便秘対策には、男女の違いはなく、①規則正しい生活を心がけ、②食物繊維や乳製品をバランスよく摂り(バナナやリンゴ、おイモ類など、子供の好みに合わせて増やしてみる)、③水分もしっかり摂るようにしましょう(子供は大人よりも体重当たりでより沢山の水分が必要です)。そして④毎朝の排便習慣をつけ、うんちを我慢しないことを教えてあげてください。小さな子供の場合は、トイレが上手にできた時によくほめてあげましょう。 関連リンク:ブログ記事「子供の便秘について」 ■成人期にみる、女性の便秘・男性の便秘

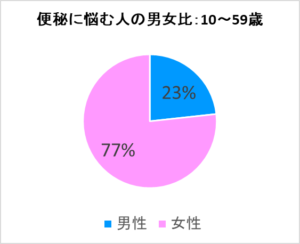

成人期(思春期~壮年期)の便秘有訴者の性別比は、女性が7割と圧倒的に高くなっています。今回、10歳~15歳の人を成人期に入れたのは、便秘に関係が深い女性の初潮が12.3歳±1.3歳(平均年齢±SD)であることと、元の統計が5歳刻みであることから、成人期の便秘の特徴を捉えるためにより適切だと考えたためです。

1.成人期の女性に便秘が多い理由

便秘に男女差が現れるのは、10代に入ってからです。女性が初潮を迎えると、卵巣から分泌される二つの女性ホルモン、卵胞ホルモン(エストロゲン)と黄体ホルモン(プロゲステロン)が、便秘にも関係してきます。エストロゲンには、排便をよくする働きがあるのですが、プロゲステロンは、流産しないように子宮を守るため、腸の動きを鈍らせるよう作用します。このためプロゲステロンの分泌の増える排卵日から生理前にかけて、便秘になりやすくなるのです。 また、体のつくりの面では、女性は男性と比べると腹筋まわりが弱いことから、排便の際のいきみが弱い場合があるといわれています。さらに、骨盤内の構造上、直腸瘤(ちょくちょうりゅう)などの排便障害がおこりやすいという点も挙げられます。 さらに、ダイエットなどで食事量が減らしてしまうと、便秘になりやすくなります。野菜や穀物に多く含まれる食物繊維は、人間の消化液では消化されないため多くが便の材料になります。また保水性が高いため、水を吸って膨らみ、便のカサを増します。そのため、食物繊維不足は便秘の原因になります。また、食事量の減少は、水分の減少にもつながります。食事量を減らすと便の水分も減り、便のカサが減ってしまいます。 関連リンク:ブログ記事「ダイエットと便秘」妊娠中・産後の便秘と、便秘薬 妊娠中は、黄体ホルモン(プロゲステロン)の分泌が増える影響や、子宮による圧迫で、便秘がひどくなります。また、産後は、いきみにくさや乳汁に水分がとられることなどから便秘になりやすくなります。これらの時期には、運動などの便秘対策も取りづらく、便秘薬に頼りたくなります。ただ、妊娠中や授乳期の服用は、特に注意が必要です。まずは、医師や薬剤師に相談するようにしましょう。

2.女性にオススメの便秘対策

(1)腸内環境を整える

女性は、黄体ホルモンの影響で大腸の蠕動運動が弱くなりがちです。普段から腸内環境を整えるような「腸活」を心がけ、腸を元気にし、便秘になる日を減らしましょう。善玉菌のえさになるような食品を多く摂ると、大腸の中で善玉菌が増えていきます。すると、これらの善玉菌の助けにより、大腸のエネルギー源となる「短鎖脂肪酸」を、消化中の大腸の内容物から、より多く取り出せるようになり、腸のコンディションがよくなります。 ★善玉菌のえさになる食品の例 ・ヨーグルト ・発酵食品:ぬか漬け・納豆・キムチ・味噌・醸造酢・酒粕・甘酒・チーズ ・オリゴ糖を多く含む食品:タマネギ・ニンニク・アスパラガス・キャベツ・ネギ・ゴボウ・豆乳・バナナ ・食物繊維を多く含む食品:海藻、果物、さといも、きのこ、オートミール、大豆、ゴボウ、穀類、野菜(2)腸のマッサージ

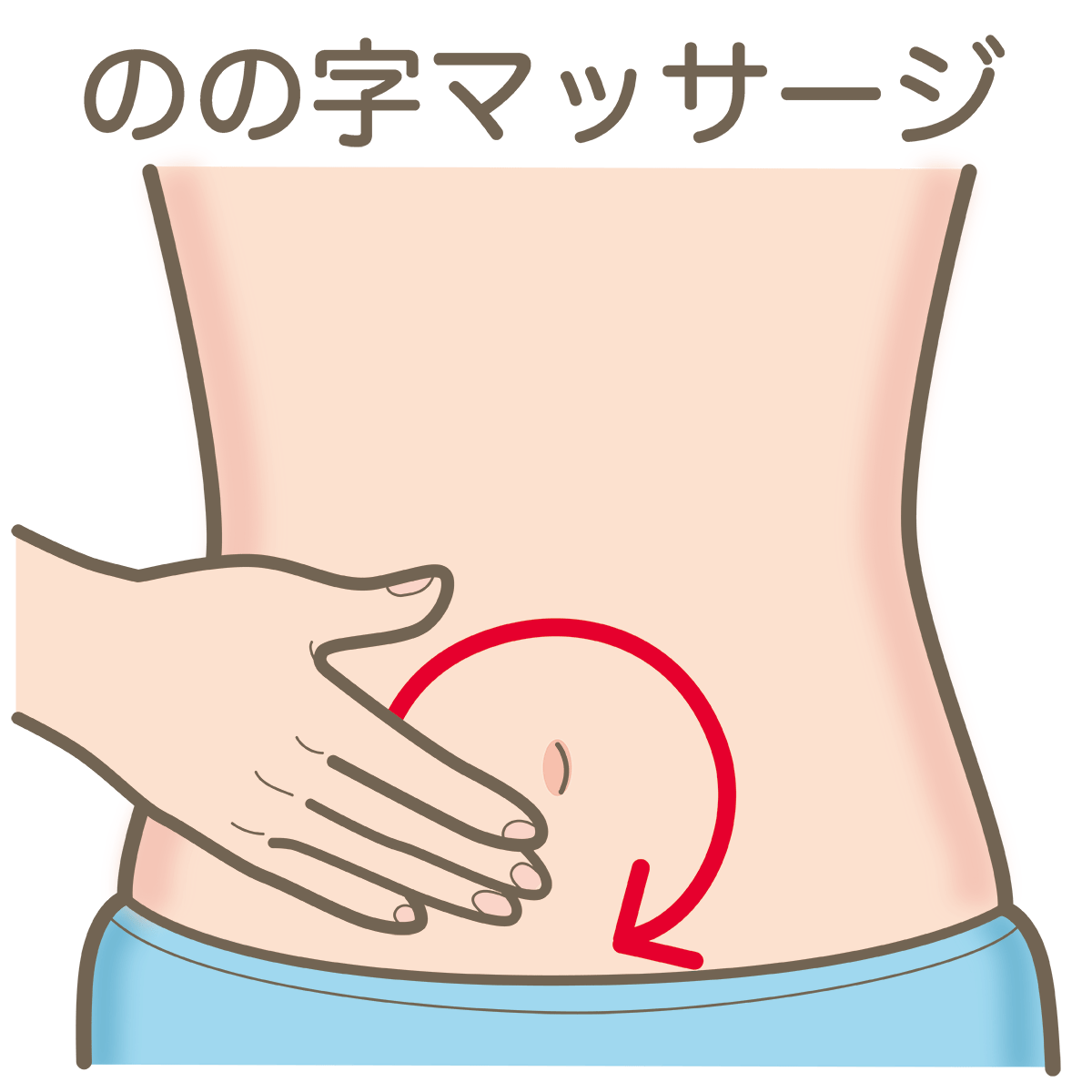

それでも腸の動きが悪くなってしまったら、マッサージをしてみましょう。マッサージの効果は、多くの場合、長期間続けることで確認されています。例えば、1日15分・週5回の腹部マッサージを8週間続けたところ、便秘が改善されたというエビデンスがあります注3。マッサージは、すぐに効果がなくても気長にやるようにしましょう。 マッサージの方法は、①腹部を腸の内容物の進行方向に合わ せて「の」の字にマッサージ(上図)、②左右の脇腹を上下に揉む、③下腹部を上に押し上げるように圧迫し、大腸を刺激する、などが一般的です。

マッサージの方法は、①腹部を腸の内容物の進行方向に合わ せて「の」の字にマッサージ(上図)、②左右の脇腹を上下に揉む、③下腹部を上に押し上げるように圧迫し、大腸を刺激する、などが一般的です。 (3)腹筋や骨盤底筋を鍛える運動をする

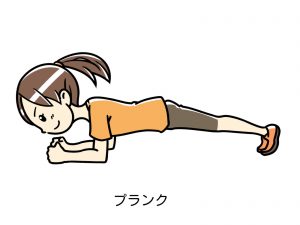

女性は腹筋力が弱く、また、体の構造上、排便障害にもなりやすいので、「プランク」や「ヒップリフト」で腹筋や骨盤底筋を鍛えるようにしましょう。下腹部が引き締まることで、ぽっこりお腹も改善できて、一石二鳥です。腹直筋や腹斜筋、腹横筋などの腹筋群を鍛えると、内臓下垂による下腹部のぽっこりは改善します。また、内臓を一番下で支える骨盤底筋も鍛えることで、特に出産を経験した女性の骨盤まわりのゆるみを予防します。

プランクは、腹筋群を鍛えます。床にうつ伏せになり、ひじから下を床につけて上半身を起こします。つま先で立ち、お尻を持ち上げて体全体を支えて30~60秒キープ。身体は一直線で、呼吸はゆっくりと。

ヒップリフトで骨盤底筋の周囲を鍛えます。仰向けに寝て、手は床・膝は90度にして立てる。ゆっくりとお尻を持ち上げ、その際、トイレを我慢する要領でおしりを締める。上げたところで3秒キープし、ゆっくりと元に戻す。 1セット10回を、3セット行います。 (4)食事をしっかりとる

たとえダイエット中でも、食物繊維をしっかりとることで、十分な量の便を作れるようにしましょう。食物繊維は、野菜や海藻やキノコ類でもよいですし、穀物ならオートミールもおすすめです。 関連リンク:ブログ記事「野菜と便秘の話」/「便秘を改善する食材:海藻」/「便秘を改善する食材:オートミール」 以上の便秘対策は、男性で便秘がちな人にも有効です。このほかにも(こちらも女性に限ったことではありませんが)、次のような便秘対策も併せて行うことをお勧めいたします。 ★1日30分程度の有酸素運動を週2回は行う ★トイレを我慢しない ★腹式呼吸でリラックス ★朝起きてコップ一杯の水を飲む 関連リンク:ブログ記事「便秘と運動」/「便秘と便意」/「便秘とストレスの関係」/「便秘によい飲み物」■高齢期の便秘の男女比

老化が始まると、便秘に悩む人の男女比は、再び変動します。女性は、更年期になると、ホルモン分泌が急減し、自律神経の乱れが生じやすくなります。夜になってもイライラ、ドキドキしてよく眠れなくなるのと合わせて、便を押し出す腸の動きも鈍くなります。エストロゲンの減少も、便秘になりやすい方向に作用します。一方、男性は50代から便秘を訴えるひとが多くなり、年を重ねるごとにその割合が増えていきます。男女ともに、便秘に悩む人が急増するのは、筋力の衰えがはげしくなる70代から。80歳をこえると、男女差はもうなく、そのうえ、どの年齢層よりも多くの男女が便秘になっていきます。 70歳を超えると、どんどん便秘の人が増えていくのは何故なのでしょうか。理由は、いくつもあります。 まず、高齢者は、大腸の動きが悪くなっており、内容物が通過するのに時間がかかり、そのため便秘になりやすいです。海外のある報告によると、高齢者16人(平均81歳)と若者16人(平均24歳)の大腸通過時間を調べたところ、高齢者は平均66時間、若者は平均39時間で、1.7倍の差があったといいます注4。大腸には、水分を吸収する働きがあるので、通過時間が長くなると、便がカチコチに硬くなり、便秘になってしまうのです。 また、高齢者は、便意を感じてから排便するまでの機能も衰えており、これも便秘が増える原因に挙げられます。例えば、便が肛門近くまで運ばれてきても、すぐにトイレに行きたいという気持ちにならなくなってしまいます。また、腹筋の衰えで、いきむ力も弱くなってしまいます。 その他に、食事量の減少や、水分不足、運動不足などの生活の変化も、高齢者の便秘の原因になります。 以上の理由は、どれも、男女どちらにも当てはまるので、高齢者の便秘には男女差がないのです。 高齢者の便秘対策は、完全に男女同一です。①特に必要なことは、動くことです。活動量を増やし、長めの距離を歩き、できるだけ筋肉量が減少しない様に心がけましょう。70歳以上の高齢者の、1日の歩数の目標は、男性6,700歩、女性5,900歩です。そして、②食事の量をしっかりととり、③飲み物も1日1.2ℓ飲むのが目安です。老化自体は、避けられないことですから、少しでも遅らせるように、前向きに便秘対策に励むことが大切だと思います。 関連リンク:ブログ記事「高齢者の便秘」

70歳を超えると、どんどん便秘の人が増えていくのは何故なのでしょうか。理由は、いくつもあります。 まず、高齢者は、大腸の動きが悪くなっており、内容物が通過するのに時間がかかり、そのため便秘になりやすいです。海外のある報告によると、高齢者16人(平均81歳)と若者16人(平均24歳)の大腸通過時間を調べたところ、高齢者は平均66時間、若者は平均39時間で、1.7倍の差があったといいます注4。大腸には、水分を吸収する働きがあるので、通過時間が長くなると、便がカチコチに硬くなり、便秘になってしまうのです。 また、高齢者は、便意を感じてから排便するまでの機能も衰えており、これも便秘が増える原因に挙げられます。例えば、便が肛門近くまで運ばれてきても、すぐにトイレに行きたいという気持ちにならなくなってしまいます。また、腹筋の衰えで、いきむ力も弱くなってしまいます。 その他に、食事量の減少や、水分不足、運動不足などの生活の変化も、高齢者の便秘の原因になります。 以上の理由は、どれも、男女どちらにも当てはまるので、高齢者の便秘には男女差がないのです。 高齢者の便秘対策は、完全に男女同一です。①特に必要なことは、動くことです。活動量を増やし、長めの距離を歩き、できるだけ筋肉量が減少しない様に心がけましょう。70歳以上の高齢者の、1日の歩数の目標は、男性6,700歩、女性5,900歩です。そして、②食事の量をしっかりととり、③飲み物も1日1.2ℓ飲むのが目安です。老化自体は、避けられないことですから、少しでも遅らせるように、前向きに便秘対策に励むことが大切だと思います。 関連リンク:ブログ記事「高齢者の便秘」 ◇ ◇ ◇ ◇

複方毒掃丸は、6種類の生薬が自然に近いお通じを促す便秘薬です。小さな丸剤なのでのむ量を調節しやすく、世代・性別を超えて愛用されてきました。生活改善で出ない時には毒掃丸を服用してください。関連リンク:複方毒掃丸ブランドサイト/おすすめの服用方法/複方毒掃丸サンプルお申込受付フォーム

複方毒掃丸

毒掃丸整腸薬 高齢者の便秘

2022.06.06 便秘といえば、若い女性の悩みというイメージがあるかもしれませんが、実は、多くのシニア世代(以下、65歳以上を指して高齢者と呼ばせていただきます)が便秘に悩んでいらっしゃいます。ご本人やそのご家族にとって、便秘は深刻な悩みです。また、今はまだ若くて便秘でない方も、いずれ高齢になり、ご自分が便秘に悩まれるかもしれません。今回は、そんな高齢者の便秘について正しく理解するために、実態と原因を概観していきたいと思います。また、便秘が高齢者にもたらす影響や、取りうる対策についても探ってみたいと思います。

便秘といえば、若い女性の悩みというイメージがあるかもしれませんが、実は、多くのシニア世代(以下、65歳以上を指して高齢者と呼ばせていただきます)が便秘に悩んでいらっしゃいます。ご本人やそのご家族にとって、便秘は深刻な悩みです。また、今はまだ若くて便秘でない方も、いずれ高齢になり、ご自分が便秘に悩まれるかもしれません。今回は、そんな高齢者の便秘について正しく理解するために、実態と原因を概観していきたいと思います。また、便秘が高齢者にもたらす影響や、取りうる対策についても探ってみたいと思います。■高齢者の便秘の状況

わが国では、高齢者とは65歳以上の人を指し、65~74歳までを前期高齢者、75歳以上を後期高齢者と呼んでいます。便秘は、老化にともなう「老年症候群」の症状の1つにも数えられているくらいで、高齢者の便秘は、老化現象の表れの1つでもあるのです。便秘に悩む方は、前期高齢者の段階から目に見えて増えはじめ、後期高齢者になると更に増えていきます。 下にあるのは、厚生労働省の国民生活基礎調査という国の基幹統計のデータから作成した、性・年齢別の便秘有訴者数(便秘に悩んでいると答えた人)のグラフです。便秘は、若いうちは圧倒的に女性に多い悩みなのですが、中年期以降男性の便秘も増えてきます。そして、前期高齢期を含む70代には男女ともにグンと伸び、性差もほとんどなくなります。後期高齢期の80代になると、更に多くの男女が便秘に悩まれるようになります。 ご高齢の方にとって、便秘は非常に身近な悩みです。当社は、地域貢献として、地元柏市を中心に、シニアクラブ(老人会)の会合などの場で便秘講座を何度も開催していますが、会場の反応などから、便秘に悩んでいらっしゃる高齢者の割合は過半数に達していると実感しています。 関連リンク:「ニッポン人の便秘事情を俯瞰する」

ご高齢の方にとって、便秘は非常に身近な悩みです。当社は、地域貢献として、地元柏市を中心に、シニアクラブ(老人会)の会合などの場で便秘講座を何度も開催していますが、会場の反応などから、便秘に悩んでいらっしゃる高齢者の割合は過半数に達していると実感しています。 関連リンク:「ニッポン人の便秘事情を俯瞰する」 ■高齢者の便秘の原因

なぜ、高齢者にはこんなに便秘が多いのでしょうか。高齢になってからの便秘が増えるのは、体の衰えそのものだけが原因ではありません。いくつかの生理機能の衰えに加え、生活の変化、病気や薬の影響など、人によって異なるいくつもの原因が複雑にからみあっています。(1)腸の動きが悪くなる

高齢者は、大腸の動きが悪くなっており、内容物が通過するのに時間がかかり、そのため便秘になりやすいです。 食事で口から入った食べ物は、胃や小腸で消化吸収されたあとで大腸に到達します。大腸は、自律神経と反射神経の働きによって、無意識のうちに蠕動運動(ぜんどううんどう)を起こすことで、内容物を肛門の方向に時間をかけて送り出していきます。デンマークからの報告によると、高齢者16人(平均81歳)と若者16人(平均24歳)の大腸通過時間を調べたところ、高齢者は平均66時間、若者は平均39時間で、1.7倍の差があったといいます注1。大腸には、水分を吸収する働きがあるので、通過時間が長くなると、便がカチコチに硬くなり、便秘になってしまうのです。こうした便秘は、大腸通過遅延型の便秘、あるいは弛緩性便秘と呼ばれます。 関連リンク:「便秘の種類と原因」/「便秘チェックリスト」 このように加齢で腸の動きが悪くなる理由としては、腸管の運動に関係する神経細胞の数やバランスが変化していることが原因と考えられています注2。ヒトの体には、加齢とともに様々な変化が現れますが、それは大腸も例外ではないのです。 加齢による大腸の変化としては、高齢者の大腸は、若年者より長くなっているという統計もありますが注3、便秘や大腸通過時間と長さの関係はよくわかっていません。 関連リンク:「日本人の腸について 日本人の大腸は長いの?形が変なの?」(2)排便機能が衰える

高齢者は、大腸の運搬能力だけでなく、便意を感じてから排便するまでの機能も衰えており、これも便秘が増える原因に挙げられます。 大腸を通って運ばれてきた便は、最後に直腸と呼ばれる肛門の真上のあたりに到着します。便がやってきて直腸の内側の壁に圧力がかかる(内圧が上る)と、人は直腸にあるセンサーから脳に信号が伝わり、そのことで便意を感じます。便意があると、人はトイレを探し、腹筋力などを使って排便を行います。高齢になると、この一連の機能に問題が生じやすくなります。 まず、加齢により、直腸の内圧の上昇を脳に伝える神経の感度が下がりやすくなります。そのため、便が肛門近くまで運ばれてきても、すぐにトイレに行きたいという気持ちにならなくなってしまいます。海外からの報告では、便意を感じ始める内圧、便意が切迫してくる内圧、痛みを感じ始める内圧のいずれも、高齢者は若者よりも高かった~つまり便意を感じにくい~ということです注4。 トイレでいきむ力も、高齢になると不足してきます。そもそも全身の筋肉量と筋力は、加齢とともに失われてきます。これをサルコペニアと呼びますが、腹筋は筋力が失われやすい部位の一つです。腹筋はいきむときに腹圧を高めるために使いますから、ここが弱ると排便がしにくくなってしまいます。 関連リンク:「便秘と便意」(3)生活習慣の変化

高齢者の生活習慣や生活環境も、便秘を引き起こす原因になっています。若い人の便秘にも言えることですが、便秘は生活習慣と深い関係があります。年を取ると、体の様々な衰えから生活習慣や生活環境が変わってきて、それが便秘をひどくしてしまいます。・食事量の減少

高齢者は、食欲減退や、嚥下機能の低下によって、食事の量が減りがちです。食事の量が減ると、よほど気を付けないと、食物繊維の摂取量も減ってしまいます。食物繊維は野菜だけでなく、豆類や果物や穀物など、様々な食材に含まれているからです。 食物繊維は、大腸にとって大切です。不足すると、腸内の善玉菌が減ることで腸内環境が悪くなり、結果として、おならやうんちが臭くなったり、大腸の運動に使われるエネルギーの供給が減ったりします。また、食物繊維には便のカサを増す役割があるので、便量が減ることで、大腸の蠕動運動が起きにくくなったり、便意を感じにくくなったりして便秘になったりします。高齢者の腸内環境 70歳くらいから、腸内環境も高齢者型に変化し始めます。ビフィズス菌などの善玉菌が減少し、大腸菌などの悪玉菌が増加してしまうのです。その原因としては、健康状態の変化(例:咀嚼・嚥下・消化機能の低下)、低栄養、お薬の影響、施設入居などの生活環境の変化が考えらえています。こうした腸内環境の変化が、健康状態に直接悪い影響を与えているかどうかまではわかっていません注5。とはいえ、中には若々しい腸内環境を維持する人たちもいて、個人差が大きいようです。腸の中も、いつまでも若くいたいものですね。

関連リンク:「うんちと便秘」/「野菜と便秘の話」/「腸内細菌と、健康・便秘」/「便秘によい食べ物」・水分摂取量の減少

高齢者は、喉の渇きを感じにくいうえに、体の中の水分量も少なく、脱水症状になりやすいです。体内の水分が不足した場合、尿が減るばかりでなく、便が硬くなって出にくくなってしまいます。飲料摂取が500cc以下だと便秘になりやすいことと、便秘の人が脱水傾向にある場合には水分を多くとると便秘が改善することが分かっています注6。 関連リンク:「便秘によい飲み物」・運動量の減少

運動量の低下は、直接的に便秘の原因になるだけでなく、筋力の減退や、食欲の減少を通じて、衰弱や便秘悪化の悪循環をつくりだします。特に高齢者の場合は、生活の場が施設に移るような状態では、運動量が更に減少し、便秘を悪化させてしまいます。 運動~特に有酸素運動~が便秘を改善することは多くの研究でわかっていますし、運動量が少ない高齢者は便秘しやすいことも報告があります注7。また、便秘の高齢者は自宅暮らし→老人ホーム暮らし→老人病院(geriatric hospital)の順に増えていくことや、1日500m以上歩かないようになると便秘のリスクが高まることも指摘されています注8。(4)他の疾患や、飲んでいる薬の影響

そして、高齢者の便秘の原因で見逃せないのが、他の疾患で引き起こされる便秘や、飲んでいるお薬の副作用でおきる便秘です。 他の疾患で起きる便秘は、二次性便秘と呼ばれています。例えば、大腸がんなどの腫瘍が邪魔をして便の通りが悪くなり、便秘になることがあります。50歳を過ぎて急に便秘になり、便が黒い(出血がある証拠)ような時にはお医者様に相談しましょう。また、うつ病、心気症、糖尿病(自律神経障害を伴うもの)、甲状腺機能低下症など、便秘を引き起こす病気があります注9。記事冒頭で示した性年齢別のグラフで、男性の便秘が50代以降増えているのは、こうした疾患を持つ人が増えてくるからかもしれません(女性の場合は、閉経により、黄体ホルモンが原因の便秘が減ることで、増加が見えにくくなっていると考えられます)。 また、飲んでいるお薬の副作用で起きる便秘は、薬剤性便秘とも呼ばれています。副作用で便秘になるお薬は、下の表のように結構多くあります。高齢者は沢山のお薬を服用しているので、薬剤性の便秘になりやすいです。処方薬で便秘になっていると感じたら、医師に相談してみてください。選択肢がある場合は、便秘になりにくいお薬を処方してくれるかもしれません。 便秘の原因になる主な薬剤

日本消化器病学会関連研究会 慢性便秘の診断・治療研究会 編, 慢性便秘症診療ガイドライン2017, 南江堂, 2017: p.33 より改変作成薬の種類 使われる病気の種類 抗コリン薬 消化器疾患、うつ病、パーキンソン病など 向精神薬 精神疾患、うつ病 抗パーキンソン病薬 パーキンソン病 オピオイド がん 化学療法薬 がん 循環器用薬 高血圧、不整脈など 利尿薬 高血圧、腎疾患など 制酸薬 消化器疾患 鉄剤 貧血 吸着薬、陰イオン交換樹脂 脂質異常症 制吐薬 がん、悪心・嘔吐 止痢薬 下痢、消化器疾患 ■心と体への便秘の影響

高齢者の便秘の影響は、生活の質を下げてしまうことと、余命への影響の双方が懸念されています。 便秘は、身体的・精神的なQOL(生活の質)を低下させ、日常生活の活動に支障をきたすことがわかっています。高齢者においても、便秘の症状とQOLに相関があることが報告されています注10。高齢者の場合、便秘が食欲不振や更なる活動量の減少に結びつくことで、老化を速めてしまうことも懸念されます。 また、近年では、便秘が寿命を縮めるリスクが注目されています。アメリカで行われた4,000人規模の追跡調査では、慢性便秘でない被験者の10年後の生存率が平均で85%だったのに対し、慢性便秘の被験者は73%でした。つまり慢性便秘の患者は、12%も生存率が低かったのです注11。他にも、排便頻度が少ないほうが心血管疾患や脳卒中を起こしやすいという研究も複数あり、現在では高齢者の便秘は、軽視すべきでないと考えられています。注意!すぐに受診が必要なケース 高齢者の便秘は、稀に重篤化するケースがあります。腸の中で大量の便がカチカチに固まってしまうと、腸がふさがってしまい(腸閉塞)、敗血症・腸穿孔・腹膜炎などの重篤な状態をもたらすことがあります。例えば腸穿孔といって腸に穴が開いてしまうと、人工肛門になったり、命を落としてしまうこともあります。こうしたケースは稀ですが、突発的で急な激しい腹痛がある場合や、吐き気・嘔吐を伴う場合は、早急に受診するようにしてください。

関連リンク:「便秘と寿命」/「便秘と腹痛」■高齢者の便秘対策

高齢者の便秘は、その程度や原因が、人によって異なります。高齢者の医療・介護全般に共通することですが、老化の進行状況には個人差が大きいです。そして、高齢者は複数の病気を持ち、医療機関を掛け持ちされていたりもします。そのため、誰にとっても安心・安全で、誰にでも効果がみられるような健康アドバイスをするのは簡単ではありません。これからご紹介する便秘対策も、無理のない範囲で行っていただき、疑問が生じたら周囲の専門家に確認することが大切です。弊社のお客様相談窓口でも、ご相談を受け付けております。 ◎生活に関するアドバイス 〇活動量を増やし、長めの距離を歩き、できるだけ筋肉量が減少しない様に心がける。 国が掲げた指針「健康日本21」では、70歳以上の高齢者の、1日の歩数の目標は、男性6,700歩、女性5,900歩です。 〇あまり歩けない人は、腹式呼吸で深呼吸を心がけましょう。また、お腹を「の」の字にマッサージしてもらったりするのも効果が期待できます。 〇食事の量をしっかりととり、食物繊維を以前より減らさないようにする。 〇水分を1日2.5ℓを目標にしっかり摂る。食事から摂る分を除くと、飲み物で1.2ℓ飲むのが目安注12。 なによりも、便秘を改善するために継続的に生活を改善するという思いを持つことが大切だと思います。 関連リンク:「便秘によい食べ物」/「便秘とマッサージ」/「便秘によい飲み物」 ◎お薬や医療に関するアドバイス 〇大腸の動きが悪いことによる便秘には、大腸を動かすタイプの市販のお薬もあります。当社の複方毒掃丸もそうしたタイプなので後程ご紹介します。 〇直腸に原因がある便秘には、浣腸が有効な場合もあります。市販のものはドラッグストアでも手に入りますので店頭の薬剤師さんに相談してみましょう。 〇市販薬の効き目が良くない場合や、腹痛がひどい場合は、お医者様に相談してみましょう。 ご自宅で暮らせるような方や、重い便秘でない方には、毒掃丸はもちろんおすすめですが、困ったら医療(介護)関係者へ相談しましょう。そして、並行して、可能な範囲で生活改善にも取り組むようにしてください。 (最終更新日:2023年1月11日) ◇ ◇ ◇ ◇ 複方毒掃丸は、6種類の生薬が自然に近いお通じを促す便秘薬です。小さな丸剤なのでのむ量を調節しやすく、配合されているダイオウが、腸の動きを促して、便秘を改善します。関連リンク:複方毒掃丸ブランドサイト/おすすめの服用方法/複方毒掃丸サンプルお申込受付フォーム

複方毒掃丸

毒掃丸整腸薬 ニッポン人の便秘事情を俯瞰する

2021.04.19 世の中に、自分が便秘だと自覚している人は、いったいどのくらいいるのでしょうか?それは老若男女どんな人たちで、どの程度ひどい便秘なのでしょうか。また、最近便秘は増えているのか、減っているのでしょうか? 日ごろあまり接することのない情報かと思いますが、今回はそうしたニッポン人の便秘事情が分かるようなデータをいくつかご紹介してみます。

世の中に、自分が便秘だと自覚している人は、いったいどのくらいいるのでしょうか?それは老若男女どんな人たちで、どの程度ひどい便秘なのでしょうか。また、最近便秘は増えているのか、減っているのでしょうか? 日ごろあまり接することのない情報かと思いますが、今回はそうしたニッポン人の便秘事情が分かるようなデータをいくつかご紹介してみます。■国民生活基礎調査にみる便秘

まず最初に、国民生活基礎調査という国の大規模な調査から数字を抜き出して、2つの観点からニッポン人の便秘事情をみたいと思います。この調査は、現在我が国で行われている53の基幹統計の一つで、統計法に基づき厚生労働省によって実施されています。保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査するかなりカバー範囲が広い調査であり、内容を絞った小規模な調査が毎年、フルスペックの大規模な調査が3年ごとに行われています。大規模調査の年には、調査対象は最大70万人にもおよび、対象の抽出方法や調査方法も統計学的にちゃんと設計されているからでしょう、調査の結果は政策以外にも広く活用されています。 国民生活基礎調査|厚生労働省 (mhlw.go.jp) まず、この3年ごとの大規模調査から、性・年齢ごとの便秘訴求者数を見ることができます。 縦軸が便秘の悩みを訴える人が1000人中何人いるかで、横軸が年齢、赤い棒が女性で、青い棒は男性です。1000人中の有訴者数が少なく見えるのは、複数回答可とは言え43もの症状(体がだるい、眠れない、耳鳴りがする、等々)から選ぶからだと思います。ここで便秘を選んだ人は、おそらく自分が便秘持ちであると強く自覚している人たちなのでしょう。 グラフから解るのは、(1)女性の方が男性より便秘に悩んでいること、(2)高齢になると便秘に悩む人がぐっと増える、の2点ですが、これは皆さんの感覚と一致しませんか? 女性は、筋肉量・骨盤の形・黄体ホルモンの影響など、便秘になりやすい要素が男性より多いのです。また、加齢は、腸の動きが衰えることや、食事量の減少、腸内細菌叢の変化など便秘の要因になります。80歳代になると、ほぼ男女の差がなくなるのが印象的です。当社にも、高齢男性からの便秘の相談は大変多いです。

縦軸が便秘の悩みを訴える人が1000人中何人いるかで、横軸が年齢、赤い棒が女性で、青い棒は男性です。1000人中の有訴者数が少なく見えるのは、複数回答可とは言え43もの症状(体がだるい、眠れない、耳鳴りがする、等々)から選ぶからだと思います。ここで便秘を選んだ人は、おそらく自分が便秘持ちであると強く自覚している人たちなのでしょう。 グラフから解るのは、(1)女性の方が男性より便秘に悩んでいること、(2)高齢になると便秘に悩む人がぐっと増える、の2点ですが、これは皆さんの感覚と一致しませんか? 女性は、筋肉量・骨盤の形・黄体ホルモンの影響など、便秘になりやすい要素が男性より多いのです。また、加齢は、腸の動きが衰えることや、食事量の減少、腸内細菌叢の変化など便秘の要因になります。80歳代になると、ほぼ男女の差がなくなるのが印象的です。当社にも、高齢男性からの便秘の相談は大変多いです。

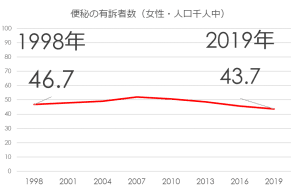

便秘の有訴者数の推移 1998年から2019年まで 国民生活基礎調査より ■研究論文にみる、日本人の便秘の認識と排便頻度

つづいて、5155人の日本人を対象にしたインターネット調査に基づく研究論文から、興味深い数字を2つご紹介します。 Prevalence and Self-recognition of Chronic Constipation: Results of an Internet Survey (nih.gov) Tamura A, Tomita T, Oshima T, Toyoshima F, Yamasaki T, Okugawa T, et al. J Neurogastroenterol Motil. 2016; 22(4): 677-84 「日本人における便秘に対する認識と頻度」というのが日本語題なのですが、この調査によると、日本人の28.4%が、自分を便秘だと認識しているそうです。男女別にわけると男性の19.1%、女性の37.5%が自分を便秘だと認識しています。なかなかリアルな結果です。 この研究では、実に興味深いことに、同じ人たちに週の排便頻度も聞いています。結果は次の通りです。 8回以上 25.0% 3から7回 66.6% 0から2回 8.4% 平均排便回数 6.9回 平均すると、毎日1度出ているんですね。一方で、週に0から2回しか排便できていない人が8.4%もいらっしゃるというのは、驚きです。これまでの当社のデプス調査と呼ばれる消費者調査(少人数にプロが長時間インタビューする調査)で、便秘は自分にとっては深刻な悩みであると言われる方が何人もいらっしゃいましたが、それも納得です。■まとめ

以上2つのデータから見えるニッポン人の便秘事情をまとめてみます。 ・便秘に悩むのは女性が多いが、高齢になると男女ともである ・この20年で、日本において、便秘に悩む方の数は減っていないようだ ・日本人の約3割の方が自分を便秘と認識している(という調査がある) ・日本人の約1割は、週に0から2回程度の排便しかできていない(という調査がある) 便秘を完全におこらなくする方法は、残念ながら今のところ見出されていません。でも、生活習慣や食生活の改善など、日々の便秘に対処する方法はたくさんあります。また、正しく服用すれば、市販の便秘薬も頼もしい助っ人になります。肝心なことは、便秘を悪化させることを避け、上手に便秘に対処しながら、便秘を気にしすぎることなく日常生活を楽しく送っていくことだと思います。 関連リンク:「女性の便秘・男性の便秘 ~年代による、その変化と対策~」 (最終更新日:2022年12月15日) 写真説明:会社の食堂から、敷地内の桜がきれいだったので写しました。木々の新緑が美しい季節になりましたが、ヒンヤリした朝の風に、一瞬、桜の花が咲く時期のことを思い出しました。 ひとこと 最後までお読みいただきありがとうございます。今後、記事がお役に立ちましたら、SNSでもご共有いただけますと幸いです! 毒掃丸のお買い求めは全国のドラッグストア・通販サイトで。見つからない場合は「毒掃丸をください」と申し出てください。こちら(SHOPどくそうがん)でも販売しております→ショップどくそうがん | 便秘薬の毒掃丸 山崎帝國堂のネットショップ (dokusougan.jp)