カテゴリー別アーカイブ: 便秘薬のこと

「どくそうがん」の、便秘講座

2023.07.16 私たちは、便秘の人たちのお悩みを解消することを使命と考え、便秘解消の方法や、便秘薬の正しい選び方・使い方などを広く多くの方にお伝えすることに、社員みんなで日夜励んでいます。このblogもそうした活動の1つですし、TwitterやFacebookなどのSNSでの発信も行っています。その他にも、私たちは、リアルの世界での対面型の便秘講座も行ってきました。今回は、地元・柏での取り組みを中心に、そうした便秘講座について簡単にご紹介したいと思います。

私たちは、便秘の人たちのお悩みを解消することを使命と考え、便秘解消の方法や、便秘薬の正しい選び方・使い方などを広く多くの方にお伝えすることに、社員みんなで日夜励んでいます。このblogもそうした活動の1つですし、TwitterやFacebookなどのSNSでの発信も行っています。その他にも、私たちは、リアルの世界での対面型の便秘講座も行ってきました。今回は、地元・柏での取り組みを中心に、そうした便秘講座について簡単にご紹介したいと思います。1.便秘講座の目的

私たちの対面の便秘講座では、まず前提として、便秘対策の基本は生活改善であることを知っていただきます。そして、生活改善をしても出ない方には、市販の便秘薬を上手に使うことが有効であることをお伝えしています。その上で、(1)市販便秘薬の上手な使い方とはどんなものか、(2)どのような市販便秘薬の選び方があるのか、の2点をご理解いただくことを、講座の目的にしています。 世の中に便秘に悩む人の数はかなり多く、日本人の約3割の方が自分が便秘であると認識しているという調査結果もあります注1。便秘というのは、そもそも、改善することはできても根治することは難しいものですから、当然の結果として、便秘に悩む人の割合は、この20年間、ほぼ減っていません(空前の腸活ブームにも関わらず!)注2。生活改善や、乳酸菌等の摂取だけでは快適な排便が得られない人は常に大勢います。こうした方々は、市販の便秘薬を上手に使うことによって、日常生活のQOLを改善して頂くことが可能です。 ところが、TVなどでは、食べ物や運動などによる便秘対策の番組はよくありますが、市販の便秘薬の選び方や使い方については全くと言ってよいほど取り上げません。そのため、多くの方々は、どうやって便秘薬を選んでよいのか、知識が備わっていません。どんな薬にも副作用がありますし、体にあう場合とあわない場合があり、便秘薬も例外ではありません。誤った理解でむやみに便秘薬をのむと、体に負担がかかったり、重い副作用がでたりする場合があるのです。薬の上手な使い方や、選び方を解説していくのは、製薬メーカーに課せられた使命だと思っています。 参考リンク:「ニッポン人の便秘事情を俯瞰する」/「便秘薬メーカーの使命の話」2.リアルでの便秘講座のご対象者

リアルでの便秘講座は、主に、弊社が所在する、千葉県柏市やその周辺の中高年やご高齢の男女の方々に対しておこなっており、基本的に無償で実施しています。 若い方々(特に便秘に悩む女性の皆さん)には、健康関係のイベントや、webでのイベントの場を活用して発信させて頂いています。また、当blogやSNSを通じてのコミュニケーションを通じても発信していますので、それらを通じた活動を優先しています。 ご高齢の方々は、男女ともに、若い方々よりずっと高い割合で、高齢化に伴う便秘に悩まれています。リアルの場で、大勢の方にお時間を頂いて直接対峙し、対面でお話しし、質疑応答までしっかりすることで、便秘薬の使い方や選び方をお伝えしています。その際、より多くの方々とお話ができるよう、近場を優先して実施できるようにしてきました。 関連リンク:「高齢者の便秘」3.便秘講座の実績

弊社の便秘講座は、柏市内の20箇所以上で開催してきた実績があります。一番沢山開催しているのが、柏市内のシニアクラブ(老人会)の集まりです。市内には約80のクラブがありますが、すでに10クラブ以上が弊社の便秘講座を実施してくださいました。その他に、周辺市のシニアクラブや、町内会、民生委員の集まりなどでも講座を実施しております。プレゼンターは、これまでは代表の竹内が実施しております。地元企業の代表者が、日ごろお世話になっている地域の方々の集まりに出ることは、大切なことだと考えています。

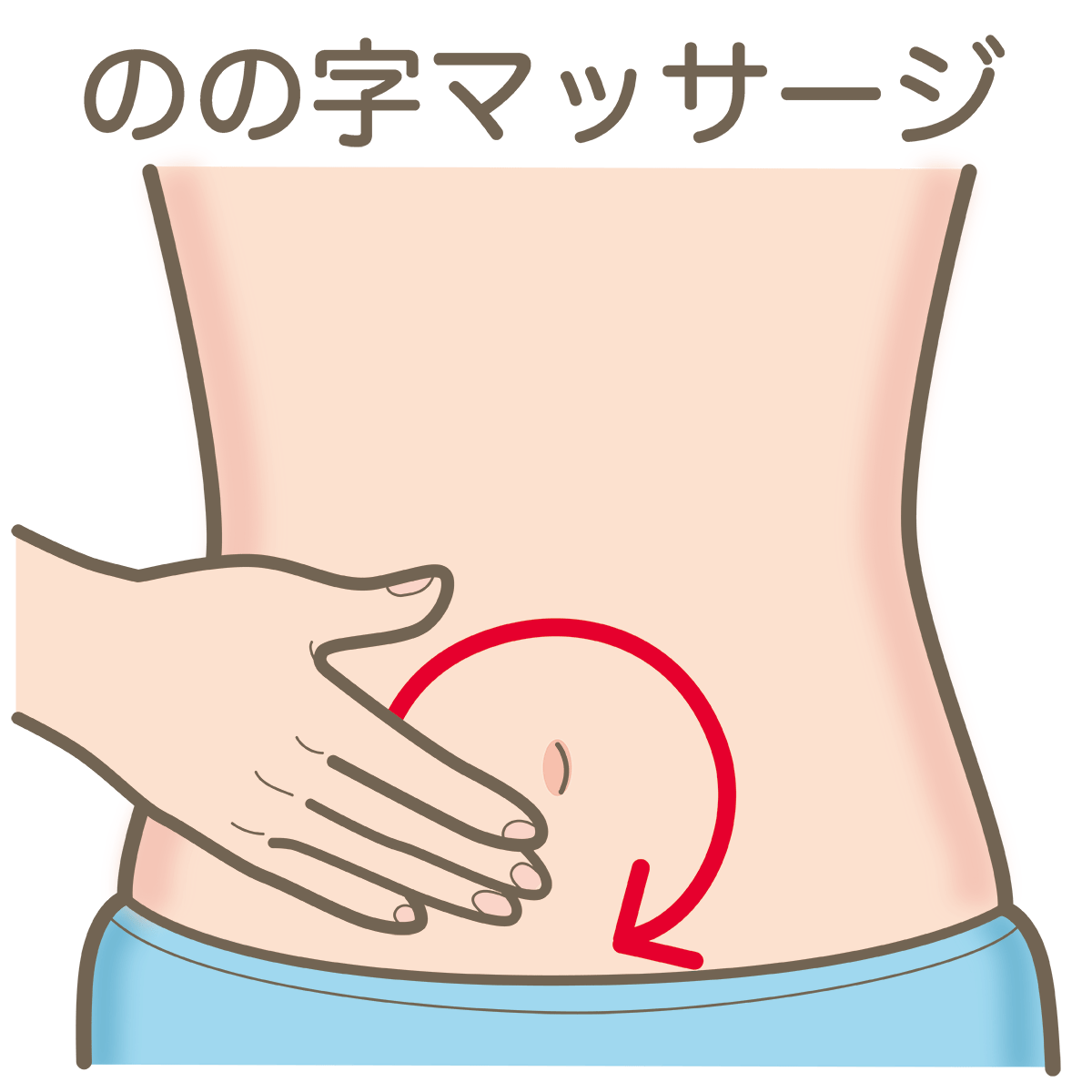

私たちの便秘講座では(公共性が高い会合の場合は特に)、毒掃丸自体のPRはしないか、情報のご提供程度に留めています。商品の宣伝は、講座の目的ではないからです。 ただ、毒掃丸の試供品の申込はがきは、必ずお配りすることにしています。私たちは、便秘薬を選ぶ時には、できるだけ試してから買うことが望ましいと考えているからです(講座の中でも必ずお話しています)。それは、便秘の原因は様々で、便秘の度合いや薬の効き方は人によって差が大きいため、最初に試してみて、自分に合ったお薬を購入することが大切だからです。まず、便秘薬メーカー自身がその考えに則った行動をする必要があると考え、無料の試供品を申し込めるはがきをお配りしています。なお、毒掃丸は、のむ量を細かく調節できるお薬なので、ご自身のお体の状態に合わせて服用ができ、多くの方が「ちょうどよいお通じ」を得ることができるのが特徴です。毒掃丸が体に合っていると思ってくださった方が、上手に毒掃丸を使っていただけるよう、おすすめの毒掃丸の服用方法についても、時間があれば解説しています。 一方で、たとえご希望があっても、薬機法で禁止されているため、試供品のその場での配布や、現品の実地での販売はしておりません。 お話の内容は、お集りの趣旨や、参加者の属性、時間(30~90分と様々です)によって変えています。先に述べたような主題に沿ったお話を中心にして、時間が許せば、便秘の豆知識や、おすすめの生活改善法、便秘によい体操やマッサージのやり方、生薬(しょうやく)のお話なども織り交ぜさせて頂いております。 便秘講座で一度にお話しできる方の数は、15~60人程度です。日本中に便秘に悩むご高齢の方はおそらく1000万人近くいらっしゃり、便秘講座で我々に課せられた使命を完遂することは困難です。ですが、まず目の前の方のために何ができるかを考えることが、我々のような、人々の生活や健康に携わるものの基本であるという考えに則り、話術のつたない話し手ではありますが、参加者おひとりお一人に向きあうことを心がけさせて頂いております。

私たちの便秘講座では(公共性が高い会合の場合は特に)、毒掃丸自体のPRはしないか、情報のご提供程度に留めています。商品の宣伝は、講座の目的ではないからです。 ただ、毒掃丸の試供品の申込はがきは、必ずお配りすることにしています。私たちは、便秘薬を選ぶ時には、できるだけ試してから買うことが望ましいと考えているからです(講座の中でも必ずお話しています)。それは、便秘の原因は様々で、便秘の度合いや薬の効き方は人によって差が大きいため、最初に試してみて、自分に合ったお薬を購入することが大切だからです。まず、便秘薬メーカー自身がその考えに則った行動をする必要があると考え、無料の試供品を申し込めるはがきをお配りしています。なお、毒掃丸は、のむ量を細かく調節できるお薬なので、ご自身のお体の状態に合わせて服用ができ、多くの方が「ちょうどよいお通じ」を得ることができるのが特徴です。毒掃丸が体に合っていると思ってくださった方が、上手に毒掃丸を使っていただけるよう、おすすめの毒掃丸の服用方法についても、時間があれば解説しています。 一方で、たとえご希望があっても、薬機法で禁止されているため、試供品のその場での配布や、現品の実地での販売はしておりません。 お話の内容は、お集りの趣旨や、参加者の属性、時間(30~90分と様々です)によって変えています。先に述べたような主題に沿ったお話を中心にして、時間が許せば、便秘の豆知識や、おすすめの生活改善法、便秘によい体操やマッサージのやり方、生薬(しょうやく)のお話なども織り交ぜさせて頂いております。 便秘講座で一度にお話しできる方の数は、15~60人程度です。日本中に便秘に悩むご高齢の方はおそらく1000万人近くいらっしゃり、便秘講座で我々に課せられた使命を完遂することは困難です。ですが、まず目の前の方のために何ができるかを考えることが、我々のような、人々の生活や健康に携わるものの基本であるという考えに則り、話術のつたない話し手ではありますが、参加者おひとりお一人に向きあうことを心がけさせて頂いております。 4.弊社の便秘講座をご希望の幹事様へ

千葉県柏市周辺などで、弊社の便秘講座をご希望の方がいらっしゃいましたら、弊社お問い合わせフォームより、ご連絡ください。当講座は、謝礼、製品の販売、PRが目的ではなく、社会的使命の遂行や、地域貢献の観点から実施しているものでもあります。そのため、割けるリソースに限りがあり、ご希望に添えない場合もありますことをご理解ください。 お問い合わせフォームでは、お問い合わせカテゴリー等のチェックボックスは「その他」を選択し、お問い合わせ内容の欄に、ご希望の内容とご連絡先を明記の上、ご相談ください。可能な限り、検討させていただきます。◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇

複方毒掃丸は、6種類の生薬が自然に近いお通じを促す便秘薬です。小さな丸剤なのでのむ量を調節しやすく、ちょうどよいお通じを目指すのに最適です。便秘や、便秘に伴う痔の改善に効果があります。 関連リンク:複方毒掃丸ブランドサイト/おすすめの服用方法/複方毒掃丸サンプルお申込受付フォーム

複方毒掃丸

毒掃丸整腸薬 便秘薬を飲んでも出ない(効かない)時

2023.05.28 便秘は誰にとっても憂鬱なもの。一縷の望みをかけて購入した市販の便秘薬が、もしもよく効かなかったら、がっかりしてしまいますよね。でも、残念ながらこれは「あり得る」ことなんです。便秘の程度や薬の効き方は、個人差が大きく、同じ薬・同じのみ方で、いつでもだれでも快適な排便が得られるとは限りません。この記事では、市販の便秘薬を飲んでも便が出ないときに、何をすればよいのかをまとめてみたいと思います。

便秘は誰にとっても憂鬱なもの。一縷の望みをかけて購入した市販の便秘薬が、もしもよく効かなかったら、がっかりしてしまいますよね。でも、残念ながらこれは「あり得る」ことなんです。便秘の程度や薬の効き方は、個人差が大きく、同じ薬・同じのみ方で、いつでもだれでも快適な排便が得られるとは限りません。この記事では、市販の便秘薬を飲んでも便が出ないときに、何をすればよいのかをまとめてみたいと思います。1.効かないことがあることを知っておこう

まず、便秘薬には飲んでも出ないときがあることを知っておきましょう。市場調査で、便秘薬を買う人に対して、購入時に最も重視することは何かを聞くと、「服用するたびに必ず排便に至ること」がダントツのTOPとなります注1。便秘を解消するためにわざわざ安くない薬を購入するわけですから、これは当然です。しかしながら、「服用するたびに必ず排便に至ること」というのは、理想ではありますが、実現するのは簡単ではありません。 便秘は、人によって原因が様々で、しかも複数の原因が重なって起こっていることもあります。また、同じ人でも、その日の体調により便秘のひどさは変わります。例えば、もともと腸の動きが悪い人がいたとして、さらに食物繊維不足と、ストレスによる緊張と、多忙による便意の我慢が重なっている日があるかもしれません。このような日は、いつもの便秘薬を飲んでも、効かないこともあるでしょう。 関連リンク:「便秘の原因」 ドラッグストアに勤務している薬剤師さんからは「この間買った薬を飲んだけれど、出なかったと言われるのが一番つらいので、穏やかな効き目の薬は勧めにくい」という声も聞きます。薬を飲む以上、必ず出ないといけない…と思い詰めていては、選ぶ薬は徐々に強めのもになり、腹痛や下痢で体に負荷をかけてしまうことにもなりかねません。便秘薬は、時には効かないときもある、くらいに大らかに考えて、自分にとってあまり強すぎないものを選んでおくくらいでよいと思います。2.市販薬のチカラを適切に生かす

では、せっかく買ったお薬の効き目が感じられない時には、どうすればよいのでしょうか? まず1つの方法は、定められた範囲で服用量を増やすことです。この際、自己流に頼らずに、説明書きをよく読んでみることが大切です。市販薬には、必ずケース(箱)に「用法・用量」という、いわゆる飲み方が書かれています。また、ほとんどの場合、ケースの中にも「能書」とか「添付文書」と呼ばれる紙の説明書が入っていて、そこにも「用法・用量」が書かれています。この説明書きの範囲内で、服用量を増やしてみましょう。 例えば、弊社の複方毒掃丸は、細かく服用量を調節できる便秘薬です。添付文書を見ると、1日3回まで、15歳以上の大人は1回30丸(=小さな粒を30粒)まで服用してよいと記載されています。なので、普段1日1回15丸だけ飲んでいる人は、最大1日3回1回30丸までの範囲で増量してみてください。ただし例外もあります。多くの便秘薬は、ある程度の範囲で服用量が調節できますが、製品によっては調節の幅がないものもあるので、そのような場合は増量をしないでください。 もう1つの方法は、定められた範囲で、排便があるまでのみ続けることです。これも、添付文書に定められた範囲とすることが大切です。のみ続ける期間については、用法用量ではなく、「使用上の注意」の欄に書かれています。弊社の複方毒掃丸では、5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止するとされています。他の便秘薬でも、同じくらいの日数が書かれていることが多いです。この期間、十分な服用量を服用しても排便がない場合、残念ですが、そのお薬をそれ以上飲むのはやめて、医師または薬剤師に相談するようにしましょう。 少しでも服用方法に不安を感じたら、メーカーのお客様相談窓口に問い合わせをし、担当者に相談してみるようにしましょう。弊社でも、メールフォームによるお問い合わせの他、電話でのお問い合わせ(04-7148-3412(代))も受け付けており、お客様相談担当の、薬剤師または登録販売者がご質問にお答えしています。3.生活改善でお薬のチカラを助ける

添付文書の内容に沿って便秘薬を飲んでも排便ができないときには、生活を改善して、便秘の原因をいくらかでも取り除き、お薬のチカラを手助けしてあげてみましょう。これらの手助けは、便秘薬をのんでいない時にも有効です。小さな工夫から、食生活の改善まで様々な生活改善の方法がありますが、ここでは早く効果が見込める順に、ご紹介してまいります。(1)朝起きたときにコップ一杯の水を飲み、ちゃんと朝食を食べ、便意を逃さない

朝起きてすぐに水をコップ1杯飲むことや、しっかり朝食を食べることで、寝ている間休んでいた大腸を反射的に動かし、午前中の排便を促します。夜飲んだ便秘薬は、だいたい朝効果を発揮しますから、お薬のチカラを活かすことにつながります。 私たちの体は、食事で胃に物が入ると、その刺激が神経を通して伝わることで、大腸が力強く動き出すように出来ています。これは胃結腸反射と呼ばれていて、3食のうち、朝食後に特に強くおこります。この時に大腸の内容物が肛門近くに運ばれ、朝食後~午前中の便意をもたらすのです注2。便意を感じている間は、肛門が排便体制にあり、スムーズに便を出すことができますので、便意を感じたらすぐにトイレに行くようにしましょう。(2)食物繊維をしっかり摂る

食物繊維とは、ヒトの消化液で分解されず、大腸まで届く食品成分のことです。野菜やキノコ、海藻、いも類、穀物など様々な食材に含まれています。食物繊維は、そもそも体に良いうえに、便秘解消の観点でもとても優れた成分です。便をやわらかくしたり(水溶性食物繊維)、大腸のエネルギー源を作り出したり(食物繊維の一部が大腸内の細菌に分解された時に生じる短鎖脂肪酸注3)、便のカサを増やしてくれたり(不溶性食物繊維)して、便秘を改善し、便秘薬の効果も高めてくれます。 特に便のカサを増やして排便を促す効果は、実際に体感しやすいようです。アメリカでの研究によると、便秘症の人147人に植物性の食物繊維(インドオオバコの種子15〜30g/日:不溶性食物繊維を多く含む)を投与したところ、約4割の65人が治癒または改善しました注4。食物繊維が少ない食生活や、ダイエットなどで、便の量が足りずに便秘が引き起こされることがよくあります。こうした便秘を避けるためにも、食物繊維を積極的に食べるようにしましょう。 関連リンク:「便秘によい食べ物」/「腸内細菌と、健康・便秘」(3)ストレスを減らし、リラックスを心がける

ストレスに直面した時に、自律神経のうちの交感神経がたかぶり、大腸の蠕動運動が抑制されてしまうと、内容物が大腸を通過するのに要する時間が長くなり、便秘になりやすくなってしまいます。これはストレスが便秘を引き起こす代表的なパターンの1つです。排便のタイミングが遅れると、本来なら便に含まれるはずだった内容物中の水分が大腸から吸収されてしまい、便はカチカチになります。 便秘薬を飲んでも排便に至らないようなときは、リラックスを心がけてみましょう。睡眠時間をしっかりとることや、運動を心がけることは、便秘対策として有効です。また、より手頃なリラックス法として、腹式呼吸もおススメです。吸う時の2倍程度の時間を掛けて息を吐くことで、リラックスできる(副交感神経の動きが高まる)ことが多くの実証実験で分かっています注5。まずは5分でも続けて行い、心が落ち着くことを実感してみましょう。 関連リンク:「便秘とストレスの関係」/「便秘と運動」4.整腸薬を合わせて飲んでみる

便秘薬の効き目が悪い時には、整腸薬を合わせて飲んでみることも、よいかもしれません。整腸薬とは、腸内細菌のうち善玉菌と呼ばれる体によい菌や、食べ物の消化に必要な消化酵素の補充を行うことで、腸の調子を整える薬です。腸の本来の働きを取り戻す手助けをすることで、便秘や下痢を改善します。便秘薬とは作用の仕方が違うので、合わせて一緒に飲むことが可能です。 便秘をしていないときには毎日整腸薬を飲み、便秘の時だけ便秘薬を飲む。あるいは、普段から整腸薬をのみながら、便秘の時は便秘薬と整腸薬の両方を飲む。どちらの使い方も、可能です。 関連リンク:毒掃丸整腸薬の製品案内/毒掃丸整腸薬の無料サンプルお申し込みフォーム 腸の調子を整えるためには、整腸薬以外にも、ヨーグルトや、発酵食品を積極的にとることも有効です。こうした食品群は、腸内の善玉菌のエサになることで、善玉菌優位の腸内環境を整えてくれます。 関連リンク:「便秘解消を目指して ~便秘のセルフケア~」/「腸内環境と便秘 ① 腸内フローラ/ヨーグルト」5.お薬のタイプを変えてみる

便秘薬の服用量や服用頻度を注意書きに定められた範囲でふやしたり、生活習慣を改善したり、整腸薬を併用したりしても、なお便通がよくならない…。そういう場合は、お薬のタイプを変えてみると、効果があるかもしれません。 市販の内服タイプの便秘薬は、大きく分けると、複方毒掃丸をはじめとする「大腸を動かしてくれるお薬」と、「小腸から水分を分泌させて便をやわらかくするお薬」の2種類があります。また、口からのむ内服薬のほかに、肛門から注入する浣腸もあります。今使っているお薬をドラッグストアなどに持参して、薬剤師に、今と違う種類の薬を使いたいと相談してみてください。6.お医者さんに行ってみる

お薬を飲んでもなかなか出ない場合、お医者さんに診てもらうのも良いと思います。お医者様は、重い便秘の背景に、他の病気(大腸がんなど)が隠れていないか、問診をしたり、専門医療機関を紹介してくれたりします。お薬も、市販薬同様のタイプのほかに、まだ市販薬になっていない、新しいタイプのお薬も処方してもらえることがあります。◇ ◇ ◇

いかがだったでしょうか?市販薬をのんで、効き目が物足りない場合も、憂鬱さをつのらせる必要はありません。やれることは、まだまだ沢山あります。これまでやったことのない対策が見つかった方は、ぜひ一度、試していただけたらと思います。◇ ◇ ◇

関連リンク:複方毒掃丸ブランドサイト/おすすめの服用方法/複方毒掃丸サンプルお申込受付フォーム 複方毒掃丸は、6種類の生薬が自然に近いお通じを促す便秘薬です。便秘に伴う肌あれ・吹き出物の緩和に。 複方毒掃丸 便秘薬を飲むほどでもないという場合は、整腸薬もおすすめです。毒掃丸整腸薬は、乳酸菌と消化酵素と4種類の生薬を配合した、シナモンのような爽やかな香りがする、のみやすい整腸薬です。便通を整えてくれますので、ぜひ一度お試しください。関連リンク:毒掃丸整腸薬の製品案内/毒掃丸整腸薬の無料サンプルお申し込みフォーム

複方毒掃丸 便秘薬を飲むほどでもないという場合は、整腸薬もおすすめです。毒掃丸整腸薬は、乳酸菌と消化酵素と4種類の生薬を配合した、シナモンのような爽やかな香りがする、のみやすい整腸薬です。便通を整えてくれますので、ぜひ一度お試しください。関連リンク:毒掃丸整腸薬の製品案内/毒掃丸整腸薬の無料サンプルお申し込みフォーム

毒掃丸整腸薬 便秘と肌あれ

2023.04.16 気になる肌あれ(肌荒れ)の原因は、腸の中にたまった便だった…!? 肌あれの原因は、食生活の影響やホルモンバランスなど沢山存在しますが、便秘も、肌あれを引き起こしたり、悪化させたりする原因の1つと考えられています。本稿では、便秘が肌あれを引き起こす仕組みや関係性について解説していきます。便秘と肌あれの関連性を知り、健康的な腸内環境を整えて、美肌を手に入れましょう。便秘も予防して、しかも美肌にもよい、役に立つ対策についても、ご紹介いたします。

気になる肌あれ(肌荒れ)の原因は、腸の中にたまった便だった…!? 肌あれの原因は、食生活の影響やホルモンバランスなど沢山存在しますが、便秘も、肌あれを引き起こしたり、悪化させたりする原因の1つと考えられています。本稿では、便秘が肌あれを引き起こす仕組みや関係性について解説していきます。便秘と肌あれの関連性を知り、健康的な腸内環境を整えて、美肌を手に入れましょう。便秘も予防して、しかも美肌にもよい、役に立つ対策についても、ご紹介いたします。■便秘と肌あれの関係について

便秘と肌あれは、起こる場所は離れていても、因果関係があると考えられています。まずは、便秘が引き起こされて、それが肌の状態に影響を及ぼして肌あれを引き起こすまでの流れを、現在わかっている範囲で、見てみましょう。1.便秘と、便秘に伴う諸症状

便秘とは、「本来体外へ排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態」のことです注1。日本人の約3割が自分が便秘であると自覚しているともいわれています注2。便秘は、メカニズムとしては、大腸の動きが悪くなったり、直腸や肛門周辺の働きが悪くなることで引き起こされます。また、乱れた生活習慣が原因で便秘になってしまうことも多いです。例えば、食物繊維の摂取不足、水分の摂取不足、運動不足や筋力不足、ストレスにより自律神経のバランスが悪くなることなどは、便秘の原因になります。また、腸内環境の悪化も、便秘を引き起こすことがあると考えられています。 関連リンク:「便秘の原因」 便秘は、とても憂鬱なもので、生活の質(QOL:Quality of Life)を著しく悪化させてしまいます。便秘がひどいと、いつも便秘のことが気になってしまいますし、腹部の膨満感や腹痛は、とてもストレスになります。他にも、食欲不振、ガスがたまる、痔、のぼぜ、頭重、肌あれ、吹き出物など、便秘には、様々な不快な症状が伴うことがあります。今回のテーマである肌あれは、こうした諸症状のうちの1つにあたります。 関連リンク:「便秘による不調とは ~便秘に伴う諸症状の話~」 便秘が引き起こす諸症状の中には、その仕組みがわかっているものと、よくわかっていないものがあります。例えば、お腹のハリや痛みは、固い便が沢山お腹にたまることで引き起こされることが容易に説明できます。一方で、便秘に伴う肌あれは、因果関係があることは経験的にわかっていますが、仕組みについては解明されていません。とはいえ、近年では、ありがたいことに、腸と肌の関係に関する研究が進み、新たな知見も積みあがってきています。便秘によって、腸内の悪い細菌が作り出す有害物質が増え、その有害物質が血流にのって肌に到達し、肌の保水力を下げているという説もでてきていますので、後でご紹介していきたいと思います。2.肌あれについて

肌あれとは、肌がカサカサしてかゆい、赤く腫れて痛い、など不快なトラブルの総称です。学術用語ではないため、肌あれには明確な定義はありません。肌あれを起こしている肌は、表面の角質層が乾燥していたりするなど、水分量が正常でなく、そのため肌のバリア機能が低下しており、かゆみや発疹(ぶつぶつや赤み)が起きやすい状態にあります。 肌あれは、気温・湿度の変化、紫外線、雑菌、皮膚への刺激などの外的要因や、栄養・睡眠・ホルモンバランスなどの内的要因で起こります。便秘も、肌あれの内的要因の1つです。こららの要因でなぜ肌あれが起こるのかを理解するためには、角質層とはどんなものであるか、また肌のバリア機能とは何であるかの2点は、おさておく必要があります。①角質層と、皮膚の構造

角質層とは、皆様もよく聞く単語だと思いますが、皮膚の一番外側にあって、肌を守る役割の主役をはたしてくれている層のことです。まずは、皮膚の構造をざっと概観し、角質層の役割を理解しておきましょう。 皮膚は、大別すると、表面から順に(1)表皮、(2)真皮、(3)皮下組織の3層から成っています。3層を合わせた皮膚の厚さは、およそ2㎜程度です(皮下脂肪を除く)。 このうち、最も外側にある(1)表皮は、異物の侵入や水分の蒸発を防ぐ役割を果たしてくれています。真ん中の(2)真皮は、コラーゲンなどの繊維質のタンパク質からなる少しだけ厚い組織で、肌の弾力とカタチを維持する働きをしています。例えば、皮革製品は動物の真皮の繊維質を加工したものだと言えば、その役割をイメージしやすいでしょうか。最も内側の(3)皮下組織は、表皮と真皮を支える組織で、体の筋肉などと真皮の間をつないでいます。ボリュームの大部分を皮下脂肪が占めていて、皮下脂肪の量は、部位差・性差・個人差が大きいです。 表皮・真皮・皮下組織の3層の最も外側にある表皮は、厚さが約0.2㎜程度と薄いのですが、この表皮自体が4層からなる多層構造になっています。表皮を構成する層は、外側から順に、①角質層、②顆粒層、③有棘層、④基底層といいます。一番外側の①角質層は、厚さ約0.02㎜と非常に薄い層で、「角層細胞」という細胞が幾重にも重なってできています。この角層細胞には「核」がなく、そのため死んだ細胞と表現されたりもしますが、細胞内にケラチンという繊維成分や、保湿成分を多く含んでいます。更に、角質細胞同士の間には、水分や脂分がちょうどよいバランスで含まれています。この層が、肌を守り、また、うるおいを保つための、重要な働きを担っています。②~④の各層は、やがて角層細胞へと変化していく細胞たちや、それを生成する細胞たちからなる層です。②角質層のバリア機能と、皮膚のターンオーバー

皮膚の一番外側にある角質層の、肌を守り、うるおいを保つ仕組みのことを、肌のバリア機能といいます。具体的には、角質層は、角層細胞内や角層細胞間の高い保水機能により、肌から水分が出て行ってしまうことを防いでくれ、そのおかげで、皮膚の水分含量は適度に保たれています。また、角質層は、構造的に、脂溶性の低分子化合物しか通さないため、体外からの細菌や化学物質が入ってくるのを未然に防いでくれます。 このバリア機能が低下している状態が、肌あれです。バリア機能が低下すると、肌から水分が失われやすくなったり、異物や化学物質が侵入しやすくなります。通常は皮膚の表面だけに存在する異物が内部に入ってくると、それらを排除するための炎症反応が起こります。これがいわゆる「かぶれ」や「湿疹」です。 では、バリア機能の低下はなぜ起こるのでしょうか。バリア機能の低下は、角質層がうまく形成されないときなどに起こります。 角質層には、ターンオーバー(生まれ変わり)のサイクルがあり、これが狂うと、バリア機能のある角質層を維持できないのです。角質層の組織は、約4週間で新しい細胞に生まれ変わるサイクルを持っています。表皮の一番下の層で新しい細胞が生まれ、角質層の一番上の層が剥がれ落ちることで、表皮の細胞は常に入れ替わっていきます。そして、ただ入れ替わるだけでなく、このサイクルの最中に、水分保持必要な保湿成分や、細胞間の脂分も生成されています。もし表皮ターンオーバーが順調に進まないと、キメの整ったバリア力のある角質層はできません。 表皮のターンオーバーのサイクルは、傷や紫外線などの外的ダメージを受けた時などに(早期に再生させるためでしょうか)、短くなることがあります。すると、角質細胞の生成が不完全で、保湿成分も少なく、バリア力が弱く乾燥した状態となり、肌あれが生じやすくなるのです。また、肌の再生に必要な栄養が足りなかったり、寝不足などの不健康な生活でも、よい角質層が保てず、バリア機能が劣化し、肌あれが生じやすくなります。◇ ◇ ◇

少し長くなりましたが、肌あれの仕組みは、何となくお分かりいただけましたでしょうか?

3.便秘と肌荒れ

では、便秘が肌あれを引き起こす仕組みは、どのようなものなのでしょうか。「1.便秘と便秘に伴う諸症状」の項で述べましたが、その機序については、はっきりとは解明されていません。現在のところ広く受け入れられている説は、次のようなものです。 便秘になると、腸内の悪玉菌(腸内細菌のうち、体に悪い物質を作る細菌)による腸内容物の代謝(=腐敗)が進み、有害物質が多く生成されます。有害物質とは、アンモニア、硫化水素、インドール、フェノール類などを指します。これらは腸から吸収されて全身を回り、体に様々な悪い影響を与えます注3。こうした血中移行した毒素が、肌にも悪影響を与えているのではないかーーーそう考えられています。より具体的なものでは、悪玉菌が作り出す有害物質の一種であるフェノール類が、肌の表皮細胞に蓄積され、角質層のターンオーバーに変調をもたらし、肌の乾燥やくすみを引き起こしているとの動物実験の報告があります注4。また、健康な女子学生101人に、乳酸菌飲料とオリゴ糖飲料を4週間飲んでもらったところ、排便回数と排便量が増加するとともに、肌の角質の水分量も増加し、フェノール類の産生は減少したそうです注5。悪玉菌が作った有害物質が肌に蓄積されて肌あれを引き起こしているだなんて、あまり良い気持ちがしませんね。 関連リンク:「腸内細菌と、健康・便秘」 また、便秘の時に限った話ではありませんが、腸内環境が悪化すると、皮膚の炎症が悪化しやすいということも、多く指摘されています。腸内細菌の菌種毎の構成割合と、ニキビやアトピー性皮膚炎などに関係があるという指摘は多く、また、乳酸菌などの摂取が、肌の水分量を増やしたり、肌のトラブルを減らしたりするという報告がいくつもあります。 腸内にはおよそ100兆個、1000種類もの細菌がいて、全部あわせると、その重さは1~1.5kgあるといわれています。こうした細菌が日々作り出す代謝物はかなりの量になるでしょうから、その影響が肌にでるのも、無理のないことかもしれません。便秘が肌あれを引き起こす過程では、腸内環境の悪化が関係している可能性が大きいようです。■腸に良くて、肌にも良いこととは?

最後に、便秘に伴う肌あれの改善策についてみてみましょう。便秘に伴う肌あれを改善するには、当然ながら、便秘を解消するのが一番です。便秘には、「1.便秘と、便秘に伴う諸症状」の項でご紹介したように沢山の要因がありますから、対策も要因に対応して沢山の種類があります。ここでは、主なものを計10個挙げてみたいと思います。 最初の5つは、排便のための体の機能を整えたり助けたりすることで、便秘を改善する方法です。どれも、便秘に良いだけでなく、健康全般にも良い対策ばかりですので、これらの対策で、肌つやもよくなるかもしれません。 〇水分をしっかり飲む 〇朝食をしっかり食べて、朝の便意を逃さない 〇リラックスして自律神経のバランスを整える 〇有酸素運動をする 〇お腹のマッサージをする 即効性のある便秘対策を期待する方は、市販の便秘薬をのむのも有効です。弊社の複方毒掃丸(最後にご紹介します)をはじめとして、市販の便秘薬には、便秘に伴う肌あれの緩和が効能として含まれています。 続けて挙げる5つは、腸に良くて、肌にも良い対策といえるでしょう。腸内環境を善玉菌優位にするために有効な食べ物を摂取するという、食いしん坊にはうれしい対策群です。便秘自体の改善や予防も見込めるうえに、日ごろから取り組むことで、良好な腸内環境を維持していくことも期待できます。良好な腸内環境は、悪玉菌由来の有害物質の発生を抑えますし、肌のトラブルを減らすためにも重要ですので、美容のためにもぜひ試していただきたいところです。リンク先の記事に、より詳しい内容がご紹介してありますので、お時間があるときにご参照ください。 〇食物繊維を沢山摂る 〇ヨーグルトなどの乳酸菌を摂る 〇発酵食品を摂る 〇オリゴ糖を摂る 〇良質のオイルを摂る なお、腸内環境の改善には、整腸薬の服用も有効です。腸の調子を整えてくれる毒掃丸整腸薬(最後にご紹介します)も、合わせてお試しください。大腸を中からきれいにして、お肌のコンディションも整えていきましょう!! 関連リンク:「便秘の原因」/「便秘解消を目指して ~便秘のセルフケア~」/「便秘対策の即効性」

◇ ◇ ◇

関連リンク:複方毒掃丸ブランドサイト/おすすめの服用方法/複方毒掃丸サンプルお申込受付フォーム 複方毒掃丸は、6種類の生薬が自然に近いお通じを促す便秘薬です。便秘に伴う肌あれ・吹き出物の緩和に。 複方毒掃丸 便秘薬を飲むほどでもないという場合は、整腸薬もおすすめです。毒掃丸整腸薬は、乳酸菌と消化酵素と4種類の生薬を配合した、シナモンのような爽やかな香りがする、のみやすい整腸薬です。便通を整えてくれますので、ぜひ一度お試しください。関連リンク:毒掃丸整腸薬の製品案内/毒掃丸整腸薬の無料サンプルお申し込みフォーム

複方毒掃丸 便秘薬を飲むほどでもないという場合は、整腸薬もおすすめです。毒掃丸整腸薬は、乳酸菌と消化酵素と4種類の生薬を配合した、シナモンのような爽やかな香りがする、のみやすい整腸薬です。便通を整えてくれますので、ぜひ一度お試しください。関連リンク:毒掃丸整腸薬の製品案内/毒掃丸整腸薬の無料サンプルお申し込みフォーム

毒掃丸整腸薬 便秘の原因

2023.03.12 便秘は誰にとっても憂鬱なもの。便秘とは、本来自然に排出できる便を、十分かつ快適に出せない状態のことをいいます。今この瞬間にも、女性や高齢者を中心に、とても多くの人が便秘に悩んでいます。排便回数が少ないことは精神的に負担で、便秘は私たちの生活の質を大きく下げてしまいます。 私たちは何故、便秘になってしまうのでしょうか。実は、便秘の原因は様々で、人によって原因は異なりますし、同じ人でもその時その時によって原因が違うこともあり得ます。今回の記事では、そうした、便秘を引き起こす様々な原因を、生活習慣と体の機能の両面から、解説していきたいと思います。

便秘は誰にとっても憂鬱なもの。便秘とは、本来自然に排出できる便を、十分かつ快適に出せない状態のことをいいます。今この瞬間にも、女性や高齢者を中心に、とても多くの人が便秘に悩んでいます。排便回数が少ないことは精神的に負担で、便秘は私たちの生活の質を大きく下げてしまいます。 私たちは何故、便秘になってしまうのでしょうか。実は、便秘の原因は様々で、人によって原因は異なりますし、同じ人でもその時その時によって原因が違うこともあり得ます。今回の記事では、そうした、便秘を引き起こす様々な原因を、生活習慣と体の機能の両面から、解説していきたいと思います。■生活習慣と関係した原因

まずは、イメージがわきやすい日常の生活習慣から、便秘の原因を紐解いていきたいと思います。いずれも比較的簡単に対策が取れる「原因」ばかりです。もしあなたが便秘で、ここに挙げる項目に思いあたるものがあったとしたら、まずは各項目のお勧めの改善策をしっかりと実践してみましょう。(1)食物繊維の不足

食物繊維とは、ヒトの消化酵素で分解されず、大腸まで届く食品成分のことです。野菜やキノコ、海藻、いも類、穀物など様々な食材に含まれています。食物繊維は、便のカサをふやしてくれて、快便のときの「ドッサリ」感のもととなります。これが不足すると、便秘になることがあります。 大腸の動きや、便の排出機能などに問題がなければ、食物繊維を多く摂ることで便秘が改善します。アメリカでの研究によると、便秘症の人147人に植物性の食物繊維(インドオオバコの種子15〜30g/日:不溶性食物繊維を多く含む)を投与したところ、約4割の65人が治癒または改善しました注1。ダイエットなどで食事を少なくすると便秘になる場合がありますが、そういう時にも食物繊維(多くの食物繊維はカロリー0です)を積極的に食べるようにしましょう。 そもそも、現代の日本人は、食生活の欧米化もあって、食物繊維の摂取量が不足しています。厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」(2020年版)では、女性18 g以上、男性21 g以上(ともに18~64歳の場合)を食物繊維の1日の摂取目標量として定めていますが、実際の摂取量は、だいたい15g程度で、2割前後不足しています。せめて毎日あと1品、食物繊維が豊富な食材を摂るようにしたいものです。食物繊維の便秘以外の健康への効果や、詳しい対策は、下記リンク先にあります。 関連リンク:「便秘によい食べ物」/「野菜と便秘の話」 お勧めの改善策:野菜や食物繊維を多く摂る(2)水分の不足

人の体の約60%は水でできていますが、便はそれ以上に水を含んでおり、重量のうち60~70%が水分です。便秘の時の便が普段より硬いのは、大腸に長くとどまりすぎることで便の水分が失われているからです。ですから、体の水分不足は、便を固くします。便秘の時のカチコチの便のできあがりです。 人間が1日に必要とする水分は、普通の生活をしている場合、およそ2.5リットルとされています。そのうち1.3リットル程度は食べ物に含まれている水分で、その他に飲み物として1.2リットルの水を飲む必要があります注2。体内の水分が不足した場合、尿が減るばかりでなく、便が硬くなって出にくくなってしまいます。飲料摂取が500cc以下だと便秘になりやすいことと、便秘の人が脱水傾向にある場合には水分を多くとると便通が改善することが分かっています注3。便秘がちの人は、水分を多めにとるようにしましょう。効果的な飲み方や、水以外の飲み物については、下記リンク先をご覧ください。 関連リンク:「便秘によい飲み物」 お勧めの改善策:1日1.2ℓは水分を飲む・朝起きたらコップ一杯の水(3)運動不足・筋力不足

運動不足が直接便秘を引き起こすわけではありませんが、運動量(特に有酸素運動や歩行距離)と便秘には関連があることが分かっています注3。運動によるひねりが大腸にちょうどよい刺激になっていたり、あるいは、運動することにより自立神経のバランスが改善されることで便秘が改善されるようです。日々の運動で、特に推奨したいのが、ウォーキングやジョギング、ヨガなどの有酸素運動です。しっかり歩いて便秘を予防しましょう。 また、腹筋などの筋肉量不足も原因になります。私たちは、トイレで排便時に「いきむ」際には、横隔膜と腹筋を意識的に収縮させ、同時に肛門周辺の筋肉を緩めています。そのため、腹筋力が弱いと、排便がうまくいかなくなってしまいます。 詳しくは、下記リンクも参照してください。 関連リンク:「便秘と運動」/「便秘と便意」 お勧めの改善策:1日30分以上、週2回以上の有酸素運動・腹筋力の維持(4)ストレス

ストレスを抱え込むような生活をしていると、排便のリズムは乱れ、便秘を引き起こします。ストレスに直面すると、人体は脅威に対処するために、様々な反応が起きるようにできています。その中の一つが、自律神経の反応です。自律神経とは、血圧や呼吸や発汗、大腸の場合は内容物を運ぶ動きである「蠕動運動」など、生命維持の様々なプロセスを調節するために体中に張り巡らされた神経で、意識の支配は及ばず、自動的(自律的)に機能します。 ストレス源に直面すると、自律神経のバランスが崩れてしまい、結果として、大腸の蠕動運動が抑制されてしまいます。すると、内容物は肛門側にむけて運ばれにくくなり、大腸の中に滞留し、便秘になってしまいます。 また、ストレスによって自律神経のバランスが崩れ、睡眠の質が下がることがあります。実は、睡眠不足も便秘を悪化させます注4。本来ヒトの体は、睡眠中に徐々に腸を動かして内容物を運んでおき、朝食後に起こる「大蠕動」という大きな大腸の動きで一気に肛門近くまで便を押しやることで、朝の排便を行うようなリズムになっています。睡眠不足は、このリズムを狂わせてしまう恐れがあります。 このほか、長期間ストレスにさらされることで、心身症の一つである過敏性腸症候群(IBS)になる場合があります。これは、自律神経の失調などで起こるとされ、発症すると腸が刺激に対して過敏な状態が続きます。そして、ちょっとした緊張やストレスで、便秘や下痢を繰り返すようになります。過敏性腸症候群には、主な症状が便秘のものと下痢のものがあるため、便秘型・下痢型・混合型(便秘と下痢のどちらにもなる)・分類不能型に分類されています。少しのストレスで便秘になってしまう方は、この過敏性腸症候群の便秘型(痙攣性便秘ともいいます)なのかもしれません。 下記リンク先にも詳しく書いてあります。 関連リンク:「便秘とストレスの関係」 お勧めの対策:腹式呼吸でリラックス・有酸素運動・睡眠時間の確保(5)便意を逃している

普段から便意を我慢していると、直腸(肛門のすぐ上の部分)にある便意を感じるセンサーが鈍くなり、便秘しやすくなります。学校での排便を忌避しがちな学童や、自分のペースでトイレに行けない仕事をしている人は、便意を逃すことによる便秘になりやすいです。また、例えば朝食後には、大腸が力強く動く「大蠕動」が起こりますが、この時に感じる便意を逃してしまうのはとてももったいないことです。便意を感じたら、なるべくすぐにトイレに行くようにしましょう。 便意を感じるメカニズムを含め、詳しくは下記をご覧ください。 関連リンク:「便秘と便意」 お勧めの対策:便意を我慢しない・しっかり朝食を食べる(6)腸内環境が悪化している

人間の大腸の中には沢山の細菌が棲んでいて、その数はおよそ100兆個・1000種類注5、全部あわせると、その重さは1~1.5kgあるといわれています。これらの菌の分類は大変複雑で、専門家以外には理解が難しいでしょう。そこで、腸の中には、体に良い働きをする善玉菌、悪い影響をもたらす悪玉菌、どちらにも属さない日和見菌の3つのタイプがいると考えるのが分かりやすいです。 一般に、善玉菌は、主に食物繊維や炭水化物を分解して大腸のエネルギーになる短鎖脂肪酸(酪酸、酢酸など)を作ることで、大腸の働きを助け、我々の健康全体を維持する働きをします。短鎖脂肪酸は、腸の蠕動運動のエネルギー源なので、善玉菌が少ないと、腸の動きが悪くなって便秘になることが考えられます。 ただ、便秘の人の腸内環境が健常者と比べて実際にどう違っているかは、研究によって結果が様々で注6、実はよくわかっていません。なので、善玉菌の減少が実際に便秘を実際に引き起こしているという分かり易い証拠を示すことは残念ながらできません。それでも、各種のヨーグルト、オリゴ糖や食物繊維などの善玉菌のエサになるような食べ物を多く食べると便通が良くなることは、多くの研究から明らかです。便秘の解消・改善や、予防のために、善玉菌を増やすようにしましょう。 腸内細菌については、次のリンクもご覧ください。 関連リンク:「腸内細菌と、健康・便秘」 お勧めの対策:ヨーグルトや食物繊維等、善玉菌を増やす食品を食べる■体の機能と関係した原因

生活習慣を改善してもなお、便秘しやすい方が多くいらっしゃいます。また、生活が乱れると、すぐに便秘になる方がいらっしゃいます。それは、便秘が生活習慣だけではなく体の機能(はたらきの良しあし)に起因している場合もあるからです。ここでは、大腸や肛門の機能に関連した便秘の原因を、ごく簡単にご紹介します。生活改善をしてもひどい便秘に苦しまれている場合は、原因は体の機能面にあるかもしれません。市販薬を上手に服用したり、お医者様の診断・投薬を受けることも検討しましょう。(1)大腸の動きが悪くなっている

前述したように、大腸の動きが悪くなれば、内容物の通過に長い時間が必要になり、その間に大腸による水分の吸収が進むことから、便はカチコチになってしまいます。大腸の動きを悪くさせる要因として、まず挙げられるのは、女性ホルモンの影響と、加齢の影響です。①女性ホルモンの影響

女性が初潮を迎えると、卵巣から分泌される二つの女性ホルモン、卵胞ホルモン(エストロゲン)と黄体ホルモン(プロゲステロン)が、便秘にも関係してきます。エストロゲンには、排便をよくする働きがあるのですが、プロゲステロンは、流産しないように子宮を守るため、腸の動きを鈍らせるよう作用します。このためプロゲステロンの分泌の増える排卵日から生理前にかけて、便秘になりやすくなるのです。 女性におすすめの便秘対策は、次のリンク先にあります! 関連リンク:「女性の便秘・男性の便秘 ~年代による、その変化と対策~」/「便秘とマッサージ」/「便秘薬をのむ時に大切なこと」 お勧めの対策:お腹のマッサージをする、市販の便秘薬を上手に使う②加齢の影響

高齢者は、大腸の動きが悪くなっており、内容物が通過するのに時間がかかり、そのため便秘になりやすいです。デンマークからの報告によると、高齢者16人(平均81歳)と若者16人(平均24歳)の大腸通過時間を調べたところ、高齢者は平均66時間、若者は平均39時間で、1.7倍の差があったといいます注6。大腸には、水分を吸収する働きがあるので、通過時間が長くなると、便がカチコチに硬くなり、便秘になってしまうのです。齢で腸の動きが悪くなる理由としては、腸管の運動に関係する神経細胞の数やバランスが変化していることが原因と考えられています注7。ヒトの体には、加齢とともに様々な変化が現れますが、それは大腸も例外ではないのです。 高齢者の便秘や、その対策については、次のリンク先をご覧ください。 関連リンク:「高齢者の便秘」 お勧めの対策:よく歩き、有酸素運動を心がける(2)直腸や肛門周辺の働きが悪くなっている

大腸を通って運ばれてきた便は、最後に直腸と呼ばれる肛門の真上のあたりに到着します。便がやってきて直腸の内側の壁に圧力がかかる(内圧が上る)と、直腸にあるセンサーから脳に信号が伝わり、便意を感じます。便意を感じると、私たちはトイレを探し、腹筋力などを使って排便を行います。もし大腸の機能が正常でも、直腸や肛門周辺の機能に異常があると、この一連の動作ができず、便秘になってしまいます。 このような、直腸や肛門周辺の働きが悪くなって引き起こされる便秘は、便秘薬の効果があまりみられないため、治療も大変です。ちゃんとお医者様に診てもらうようにしましょう。 高齢になると、特に直腸の機能に問題が生じやすくなります。まず、加齢により、直腸の内圧の上昇を脳に伝える神経の感度が下がりやすくなります。そのため、便が肛門近くまで運ばれてきても、すぐにトイレに行きたいという気持ちにならなくなってしまいます。海外からの報告では、便意を感じ始める内圧、便意が切迫してくる内圧、痛みを感じ始める内圧のいずれも、高齢者は若者よりも高かく、つまり便意を感じにくかったということです注7。 関連リンク:「高齢者の便秘」 お勧めの対策:便意を我慢しない・腹筋力を落とさないようにする■そのほかの原因

生活習慣や、大腸・肛門の機能以外にも、便秘になる原因はいくつかあります。それは、腸の形などに問題がある場合、薬の副作用、他の病気による便秘、の3つです。これらについては、更に専門性が高いこともあり、別の機会に個別に触れていきたいと思います。◇ ◇ ◇

以上、便秘の原因についてかなり網羅的に見てきました。便秘は様々な要因が重なって起こるため、どれか1つだけが原因とは限りません。一方で、複数の原因のうち1つを改善するだけで、便通がよくなる場合もあります。■まとめに変えて…どんな人が便秘になっているか。

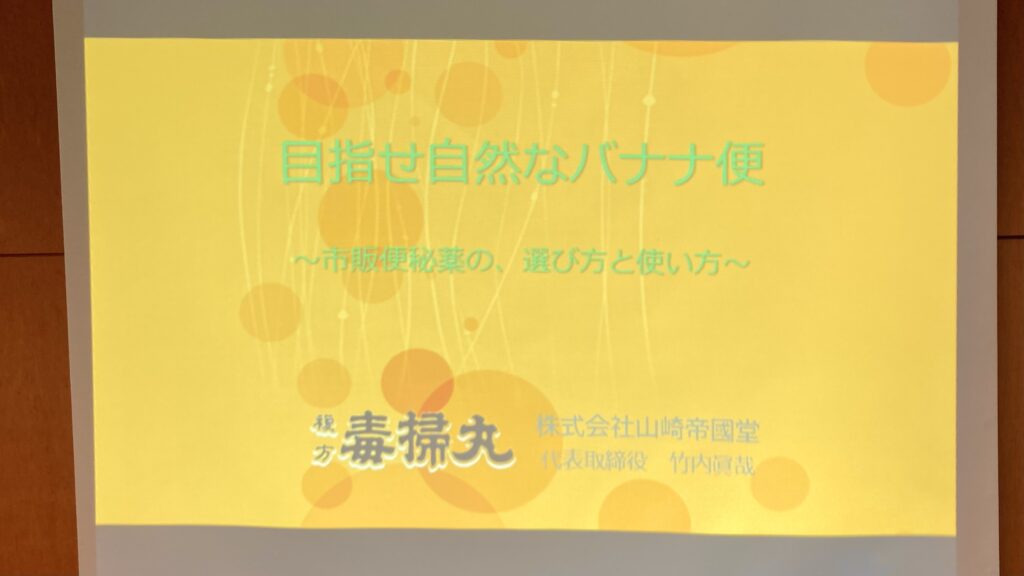

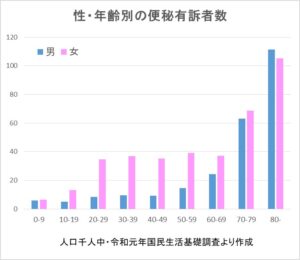

最後に、実際にどんな人たちが便秘になっているかを概観し、便秘の原因についてのお話を終わることにしましょう。 このグラフは、国の基幹統計の1つである「国民生活基礎調査」から作成したもので、便秘の症状がある人の人数(有訴者)を、性・年齢別に示したものです。このグラフを使って人の一生を俯瞰してみると、便秘の有訴者数が、2度大きく変化していることが分かります。最初は思春期で、便秘に悩む女性が一挙に増加します。2回目の変化は、高齢期です。男女ともに、便秘の人が激増しています。これまで見てきたように、女性や高齢者は、大腸や直腸の機能が低下しやすいです。上のグラフは、こうした機能面の変化が、人々の便秘の主要因になっていることを示唆している…そんなふうにも見えます。 そうだとすると、前半で見てきた、生活習慣に関連した諸々の原因は、あまり便秘改善の役には立たない要素なのでしょうか?いいえ、そんなはずはありません。記事の中で推奨した生活習慣の改善策の殆どは、統計的に便秘改善の効果があることが報告されています。 このデータは、生活習慣の改善「だけ」では便秘が改善しない場合があることや、生活習慣の改善で便秘が解消しても、再び生活が乱れるとすぐに便秘に戻ってしまう方が多いことを示していると思います。生活習慣の改善は当然するべきですが、それ「だけ」では便秘が改善しない場合、市販の整腸薬や便秘薬、場合によっては医師の力を借りてみることも必要なのです。 整腸薬や、便秘薬の選び方・飲み方については、次のリンクも参照してみてください。 関連リンク:「便秘解消を目指して ~便秘のセルフケア~」/「便秘薬をのむ時に大切なこと」

このグラフは、国の基幹統計の1つである「国民生活基礎調査」から作成したもので、便秘の症状がある人の人数(有訴者)を、性・年齢別に示したものです。このグラフを使って人の一生を俯瞰してみると、便秘の有訴者数が、2度大きく変化していることが分かります。最初は思春期で、便秘に悩む女性が一挙に増加します。2回目の変化は、高齢期です。男女ともに、便秘の人が激増しています。これまで見てきたように、女性や高齢者は、大腸や直腸の機能が低下しやすいです。上のグラフは、こうした機能面の変化が、人々の便秘の主要因になっていることを示唆している…そんなふうにも見えます。 そうだとすると、前半で見てきた、生活習慣に関連した諸々の原因は、あまり便秘改善の役には立たない要素なのでしょうか?いいえ、そんなはずはありません。記事の中で推奨した生活習慣の改善策の殆どは、統計的に便秘改善の効果があることが報告されています。 このデータは、生活習慣の改善「だけ」では便秘が改善しない場合があることや、生活習慣の改善で便秘が解消しても、再び生活が乱れるとすぐに便秘に戻ってしまう方が多いことを示していると思います。生活習慣の改善は当然するべきですが、それ「だけ」では便秘が改善しない場合、市販の整腸薬や便秘薬、場合によっては医師の力を借りてみることも必要なのです。 整腸薬や、便秘薬の選び方・飲み方については、次のリンクも参照してみてください。 関連リンク:「便秘解消を目指して ~便秘のセルフケア~」/「便秘薬をのむ時に大切なこと」 ◇ ◇ ◇

関連リンク:複方毒掃丸ブランドサイト/おすすめの服用方法/複方毒掃丸サンプルお申込受付フォーム 複方毒掃丸は、6種類の生薬が自然に近いお通じを促す便秘薬です。小さな丸剤なのでのむ量を調節しやすく、ちょうどよいお通じを目指せます。

複方毒掃丸

便秘薬を飲むほどでもないという場合は、整腸薬もおすすめです。毒掃丸整腸薬は、乳酸菌と消化酵素と4種類の生薬を配合した、シナモンのような爽やかな香りがする、のみやすい整腸薬です。ぜひ一度お試しください。関連リンク:毒掃丸整腸薬の製品案内/毒掃丸整腸薬の無料サンプルお申し込みフォーム

毒掃丸整腸薬 旅行と便秘

2023.02.05 旅行に行くのは楽しみだけれど、行くたびに便秘になるのが憂鬱…そんな方も多いのではないでしょうか。実は、旅行には、便秘を引き起こす要素がたくさんあるのです。そのことを知って、少しでも対策を立てることで、旅先での便秘を予防することができるかもしれません。今回は、まず旅行の便秘の原因をざっと解説し、そのあとで、旅の便秘対策について、ご説明したいと思います。

旅行に行くのは楽しみだけれど、行くたびに便秘になるのが憂鬱…そんな方も多いのではないでしょうか。実は、旅行には、便秘を引き起こす要素がたくさんあるのです。そのことを知って、少しでも対策を立てることで、旅先での便秘を予防することができるかもしれません。今回は、まず旅行の便秘の原因をざっと解説し、そのあとで、旅の便秘対策について、ご説明したいと思います。■なぜ、旅行に行くと便秘になるのか

便秘の症状が長期間(何か月も)みられるような場合を慢性便秘症と呼びますが、それに対し、突発的になってしまう便秘のことを「急性便秘」あるいは「一過性便秘」と呼びます。旅先での便秘は、典型的な「急性便秘」あるいは「一過性便秘」です。旅行に行くことで便秘になり、そして旅行が終わって普段の生活に戻ると、便秘も解消したりします。 ちなみに、旅行で便秘になりやすいのは、なにも私たち日本人に限ったことではありません。英語圏では”Travel constipation(旅行性便秘)”、あるいは” Vacation-induced constipation(休暇による便秘)”などと呼ばれています。おそらく、世界中でたくさんの人が、旅行中に便秘になっています。 旅先での便秘の原因は、複数考えられます。 一つは、旅先での緊張感やストレスです。宿泊先で便秘になる人は、慣れない場所に宿泊することで、何となく落ち着かず、体が緊張しているのかもしれません。あるいは、楽しい旅行で気分がハイになっているなど、興奮状態になっている人もいるかもしれません。こうした状況では、体内の自律神経は緊張状態になっています(自律神経のうちの、交感神経が優位な状態)。人間は、自律神経がリラックスした状態(副交感神経が優位な状態)にあると、大腸がよく動いて、腸内の内容物を肛門の方に押し出してくれるのですが、逆に緊張状態にあると、大腸の動きは抑制され、内容物が肛門まで運ばれなくなり、便秘になってしまいます。旅の緊張感やストレスは、便秘を引き起こすのです。 関連リンク:「便秘とストレスの関係」 もう一つは、旅先での生活リズムの乱れです。旅行に行くと、朝起きる時間や支度の順番などが、普段と違ってくることも多く、それが便秘の原因になります。 実は、朝起きてから、朝食後にかけては、排便においてはとても重要な時間帯です。排便の準備は、便意を感じる何時間か前、朝目が覚めた時から始まっています。大腸は、寝ている間はあまり動かず(深夜便意を催すことは、あまりないですよね)、朝起きた時に、力強く動きを再開します注1。この動きは「起立大腸反射」と呼ばれています。そして、朝食で食べ物が胃に入ると、数分以内に大腸が動き出し、続いて強い蠕動運動(大蠕動)が起きます。この動きは「胃結腸反射」と呼ばれ、一気に内容物が肛門の方に送られ、便意が引き起こされるのです。合宿などでトレイが混みあうのは、朝食後というのが相場ですが、それは、この一連の大腸の動きが、皆に同時に起こっているからです。旅行に行くと、この朝から朝食後にかけてのリズムが狂うことがあります。例えば、時差で睡眠時間が乱れてしまったり、朝食後、宿を出るまでの時間が短かすぎたりすると、自然な排便のリズムが乱れ、急な便秘を引き起こすのです。 また、便意の我慢も旅先での便秘の原因になります。いつもは1人で個室を独占できるのに、同室の同伴者がいたり、共用トイレが混んでいて、タイミングを逃してしまうかもしれません。バスなどでの長時間の移動などで、トイレ休憩の時間が便意のタイミングと合わないことも多いでしょう。便意を感じたら、すぐに排便をするようにしないと、やがて便意は消えてしまいます。 関連リンク:「便秘と便意」 他にも、旅の便秘には、いくつかの原因が考えられます。例えば、観光の途中にトイレに頻繁にいきたくならないようにと、水分の摂取を控えすぎてしまうのもよくありません。体の水分不足は、便を固くし、便秘を引き起こします注2。また、食物繊維が少ない食事も、便秘の原因になります。食物繊維は、小腸・大腸で消化吸収されず、最終的に便の材料になる栄養素です。そのため、食物繊維の摂取量が足りないと、便のカサが小さくなり、大腸が活発に動かなくなる場合があるのです。 このように、旅行中の生活には、便秘を引き起こす要素がたくさん含まれているのです。旅行と下痢の関係は? 旅行にいくと便秘になる人が多い一方、旅先で下痢に悩まされることもあります。こちらは「旅行者下痢症」と呼ばれ、多くの場合、細菌などへの感染によって引き起こされます。海外旅行などで不衛生な食べ物を食べたときに起き、時に吐き気や発熱を伴います。細菌以外にも、水が合わない場合や、ストレスによって下痢が引き起こされることもあります。殆どの場合、時間とともに改善していきますが、熱や下痢が続くようなら病院を受診しましょう。

■旅の便秘対策(お薬編)

市販の便秘薬の服用は、旅行の便秘対策としては、お勧めです。これが旅行時ではなく、通常の慢性的な便秘の場合は、まず最初にすべきことは、薬の服用ではなく、生活習慣の改善です。しかし、生活習慣の改善は、数週間続けて行うことで効果が感じられるようなものも多く、短期間の旅行中の対策としては、やや即効性に欠けます。その点、便秘薬は、夜飲むと次の朝出るなど、比較的早く結果がでますから、旅先での一時的な便秘対策にはピッタリなのです。 関連リンク:「便秘対策の即効性」 便秘薬は、だいたい夕食前や夕食後に服用すると、次の日の朝、トイレに行きたくなります。旅行でいつも便秘になる人は、朝のトイレタイムにしっかり排便するために、夕食時に便秘薬を服用するようにしましょう。この時、一つ注意したいのは、強い便秘薬を、飲みすぎてしまうことです。便秘薬の効き方は個人差がとても大きく、薬が効き過ぎると、下痢になってしまい、楽しい旅行が台無しです。できれば、旅行の前に便秘になったときに、一度効果を試してみて、適量を把握しておくのがよいでしょう。複方毒掃丸のような、服用量を細かく調節できるタイプの便秘薬なら、下痢をしてしまわないように、服用量を加減することも簡単です。 関連リンク:「便秘薬をのむ時に大切なこと」 また、便秘薬を飲みなれていない人は、毒掃丸整腸薬のような、整腸薬を飲むのもよいかもしれません。整腸薬とは、腸内細菌のうち善玉菌と呼ばれる体によい菌や、食べ物の消化に必要な消化酵素の補充を行うことで、腸の調子を整える薬です。便を直ちに出す効能はありませんが、腸の本来の働きを取り戻す手助けをすることで、便秘や下痢を改善してくれます。■旅の便秘対策(お薬以外)

便秘薬を飲む以外にも、旅行中の便秘を防ぐためにできることは、いくつかあります。まず、この記事の前半で挙げた、旅先で便秘になる要因を、つぶしていくことは、有効です。 旅による緊張感やストレスを和らげるためには、腹式呼吸や深呼吸がお勧めです。吸う時の2倍程度の時間を掛けて息を吐くことで、自律神経のバランスが整う(副交感神経の働きが高まる)ことが多くの実証実験で分かっています注3。夜はゆっくりお風呂に入り、リラックスを心がけましょう。また、腹部のマッサージもよいでしょう。腹部への直接的な刺激は、大腸の動きを促進してくれることを期待できますし、マッサージの際の手の温感や触感、筋肉の緊張のほぐれによる心地よさは、心身をリラックスさせてくれ、自律神経のバランスを整えてくれます。 関連リンク:「便秘とマッサージ」 排便リズムを狂わせないためには、朝起きた時にコップ一杯の水を飲み、朝食をしっかり食べることが大切です。旅先でも「胃結腸反射」が起きるようにしましょう。また、朝食を食べてから、宿を出るまでの間に、十分なトイレタイムを確保するようにしましょう。 便意を我慢しないことも大切です。同行者がいても、それぞれがゆっくりトイレを済ませられるよう、やはり十分なトイレタイムの確保が大切です。他にも、水分を十分に摂ることや、食物繊維不足にならないように気を付けることも、有効です。 関連リンク:「野菜と便秘の話」 あと、忘れがちなことですが、旅行に出発する前に便秘になっていないことも重要です。慢性便秘に近いような状態で旅行に出発してしまえば、旅行中の快便は、ますます遠のいてしまうでしょう。快適で楽しい旅行を楽しむためにも、日ごろから、「腸活」を心がけることが大切なのです。 関連リンク:「「腸活」について①」 では、記事の内容を参考にして頂き、しっかり対策をとったうえで、便秘薬や整腸薬を鞄に忍ばせ、楽しいご旅行をお楽しみください!◇ ◇ ◇

関連リンク:複方毒掃丸ブランドサイト/おすすめの服用方法/複方毒掃丸サンプルお申込受付フォーム 複方毒掃丸は、6種類の生薬が自然に近いお通じを促す便秘薬です。小さな丸剤なのでのむ量を調節しやすく、旅先でもちょうどよいお通じを目指せます。 複方毒掃丸 便秘薬を飲むほどでもないという場合は、整腸薬もおすすめです。毒掃丸整腸薬は、乳酸菌と消化酵素と4種類の生薬を配合した、シナモンのような爽やかな香りがする、のみやすい整腸薬です。ぜひ一度お試しください。関連リンク:毒掃丸整腸薬の製品案内/毒掃丸整腸薬の無料サンプルお申し込みフォーム

複方毒掃丸 便秘薬を飲むほどでもないという場合は、整腸薬もおすすめです。毒掃丸整腸薬は、乳酸菌と消化酵素と4種類の生薬を配合した、シナモンのような爽やかな香りがする、のみやすい整腸薬です。ぜひ一度お試しください。関連リンク:毒掃丸整腸薬の製品案内/毒掃丸整腸薬の無料サンプルお申し込みフォーム

毒掃丸整腸薬 薬樹ホオノキの植樹

2022.10.09 便秘薬・毒掃丸の6種類の主原料の1つに、コウボクという生薬(しょうやく:植物の薬効部位)があります。コウボクは、ホオノキという木の樹皮で、お腹の張りを改善するはたらきがあります。このホオノキを山に植樹するイベントが秋田県の美郷町で開催され、当社も参加して参りました。今回は、この美郷町様のイベントの様子をリポートし、その中で、薬樹・ホオノキのことや、生薬栽培をめぐる諸問題について触れてみたいと思います。

便秘薬・毒掃丸の6種類の主原料の1つに、コウボクという生薬(しょうやく:植物の薬効部位)があります。コウボクは、ホオノキという木の樹皮で、お腹の張りを改善するはたらきがあります。このホオノキを山に植樹するイベントが秋田県の美郷町で開催され、当社も参加して参りました。今回は、この美郷町様のイベントの様子をリポートし、その中で、薬樹・ホオノキのことや、生薬栽培をめぐる諸問題について触れてみたいと思います。■薬樹の森をつくろう

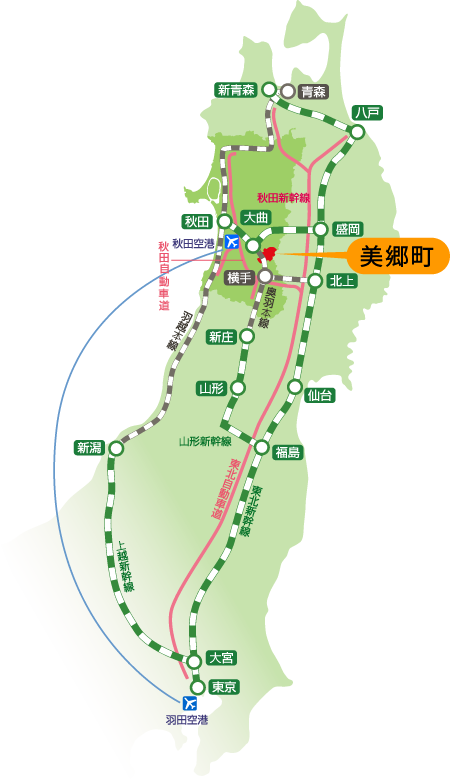

美郷町は、秋田県仙北郡にある人口18,000人ほどの町で、その名の通り風光明媚な美しいところです。横手盆地の中ほどに位置し、奥羽山脈を水源とする湧水群(六郷湧水群)があるなど、良質な「水」に恵まれているのが特徴です。美郷町は、農業振興の一環として薬用植物の栽培に取り組まれていて、「生薬の里・美郷」と銘打って、様々な薬用植物を栽培されています。そして、10年ほど前、薬樹(やくじゅ)の栽培にも着目されました。

美郷町の位置(美郷町様のWebサイトより)

薬樹とは、その一部が生薬として薬の原料になるような木のことで、樹皮が医薬品の原料になるものが多いです。中でもホオノキは、葉が大きい(写真1)落葉樹であるという特徴があります。ホオノキの落ち葉が山の斜面に堆積して腐葉土となり、土が水をため込むようになれば、山の保水力が高まります。また、山の保水力が高まれば、地下水を守ることにもつながります。ホオノキを山に植えることは、農業振興の枠を超えて、町の大切な資源である山や水を守ることにもつながる・・・美郷町の皆様は、そう考えて、薬樹・ホオノキを山の斜面に植樹することにされたのです。

写真1. ホオノキには、大きな葉がつきます

■ホオノキ(朴の木)について

薬樹・ホオノキとは、どのような木なのでしょうか。ホオノキは、モクレン科の落葉高木で、南千島から九州にかけて分布する、日本の固有種です。ホオノキは漢字では「朴の木」と書きますが、この「朴」は「包(ホウ)」が転じたもので、大きな葉で食べ物などを包むことから来た名前だとも考えられています注1。このホオノキの葉っぱは、大きく、香り良く、殺菌力に優れ、火に強いことから、料理にも活用されます。岐阜県の郷土料理である朴葉味噌(写真2)などは有名です。

写真2:朴葉味噌(農林水産省のWebサイトより)

樹齢20~30年くらいのホオノキの樹皮をはがし、それを乾燥させたものには薬効があり、コウボク(厚朴)として、毒掃丸をはじめとする生薬製剤や、漢方薬に使用されています。胃や腸の調子を良くするはたらきがあり、食欲不振・腹部膨満・腸内異常発酵への効果を期待して毒掃丸にも配合されています。 参考リンク:「生薬の便秘薬と、漢方の便秘薬」 ところで、ホオノキ自体は日本の固有種ですが、2018年の時点で、生薬・コウボクの国産比率は22%しかありません。大多数である78%は、中国からの類似種(カラホウ)を輸入して賄っているのです注2。毒掃丸は今のところ日本産のコウボクを使っていますが、手をこまねいていると、国産のコウボクの入手が難しくなる日がくるかもしれません。風光明媚で水の良い美郷町にホオノキを植樹することは、毒掃丸の良質な原材料を国内で確保する観点から、当社にとっても大切なことなのです(生薬国産化の問題は後述します)。■植樹イベントの様子

薬樹・ホオノキの植樹体験イベントは、10月2日(日)に開催されました。このイベントが開催されるのは、もう7回目で、当社は毎回参加しています。2014年に第1回が開催されて以来、毎年実施されてきましたが、第6回の後はコロナ禍で中断されていました。今回は2年ぶりの再開です。 このイベントのポイントは、町民の方々を含めた多くの関係者がボランティアで参加し、植樹を体験しながら、森づくりの意義を感じることだと思います。一般町民の他に、町役場、ボランティア組織、私たちのような企業や生薬栽培の関係者、年によっては学生たちも参加して、薬樹を斜面に植えます。 では、いよいよ当日の様子を振り返りたいと思います!まず、50人くらいの参加者が町内の施設に集まって開会式を行いました。美郷町の松田町長や、生薬栽培で美郷町と連携している公益社団法人東京生薬協会(当社も加盟)の会長、そして美郷町議会議長のご挨拶を拝聴します。その後、東京生薬協会広報委員長の池村氏から、薬樹やホオノキについての講義をうけ、終了後に、バスで植樹会場に移動しました。

写真3:植樹会場は、正面の山の斜面です。22年10月2日(日)撮影、以下同。

会場は、横手盆地の東の端にあたる、美郷町の千屋地区(写真3)。昔スキー場だった町有地で、この同じ斜面に、第1回以来、年100本程度ずつ、ホオノキを植えてきました。この場所は、町民が普段車を走らせている時に目に入るところだそうです。植樹をした人が、体験を時々思い出せるように、場所選びも工夫されています。

写真4:2014年に植えたホオノキが、大きく育っています。

斜面を登っていくと、これまで植樹してきたホオノキが私たちを出迎えてくれます(写真4)。このあたりのホオノキは、植えてから8年がたちますが、樹皮をはげるようになるまでには、まだ相当時間が必要そうですね。

写真5:植樹会場からの景色

今年の植樹場所は、これまで植えてきた場所の更に上です。育った樹を切り出すときのことも考えて、下から順に植えているのです。植樹場所からは、稲刈りを終えた秋の横手盆地が一望できます(写真5)。

写真6:植樹のやり方を教わり、苗を植えていきます。

写真7:美郷町の松田町長もホオノキを植えました。

木の植え方については、専門の方から説明を受けます。スコップで土を掘り、肥料になる炭を敷き、苗を置いて、土をかぶせます。最後に土をかぶせたところを踏みながら、苗をぐっと上に引いて、地を固めます。美郷町の松田町長はじめ、参加者みんなで斜面にホオノキを植えます(写真7)。もちろん、私も植えさせていただきました。 薬樹の栽培に意義を見い出している人たちが各方面から集い、屋外でともに汗をかき、秋の風を感じながら、しばし語らうーー本当に素晴らしい時間を過ごすことができました。 植樹したホオノキは、山の斜面と地下水を守り、やがて樹皮を採取する時期を迎えます。当社では、この皆で植えたホオノキからとれるコウボクを、毒掃丸に使用することも見込んでいます。

写真8:斜面に100本のホオノキが植わりました

写真9:植樹をした全員で、記念撮影をしました。

■「生薬の国産化」について

今回の植樹インベントのように、自治体や製薬会社が薬用植物を植えようとするのには、自然保護といった本質的な目的以外にも、原動力となる社会的背景があります。農業(や林業)の振興、良質な生薬の確保といった理由については触れてきましたが、あと1つ、大切なキーワードがあります。それは、「生薬の国産化」です。 生薬とは、植物などの薬効部位を指します。生薬を加工・配合して作られる漢方薬や家庭薬は、日本中で、人々の健康な生活を支えています。でも、実はその供給体制は盤石とはいえない状態なのです。我が国の生薬使用量は、年間約26万トンと言われていますが、そのうち、国産はわずか1割しかありません。残りの8割は、中国からの輸入で賄われています注3。 中国産の生薬は、同国の経済成長の影響で、(1)中国国内での需要の増加と(2)人件費の高騰に見舞われており、その結果、輸入生薬の価格は上昇を続けています。また、尖閣諸島での中国漁船衝突事故(2010年)をきっかけに、中国への輸入依存度が高かったレアアースが、中国政府によって禁輸となったのは記憶に新しいことと思います。万一、中国政府が生薬の輸出を一時的にでも絞ったなら、漢方薬や、家庭薬の国内生産は大きな打撃をうけることになるでしょう。漢方薬や家庭薬の安定供給のために、我が国は、生薬の国産化率を上げなければなりません。そのため、農林水産省をはじめとする行政、東京生薬協会をはじめとする多くの業界団体、美郷町をはじめとする多くの自治体が、互いに連携して、生薬の国産化に取り組んでいるところです。 そもそも、古来、日本の医学は中国由来でしたので、日本の風土で育たない主要な薬用植物も多く、そうした生薬の供給は、中国からの輸入に頼っていました。江戸時代の鎖国の時期でさえ、出島に出入りする唐船を通じて、大量の生薬が入ってきていたのです。我が国の風土に合わない生薬を安価に栽培するには、技術的・経済的にみて、高めのハードルを越える必要があり、時間がかかるかもしれません。せめて我が国で生育するホオノキのような種は、良質な日本製を増やしていくべきでしょう。 関連リンク:「生薬の話① 生薬の魅力と歴史」/「生薬の話② 自然の力を医薬品に活かすために」/「便秘と「デトックス」②医薬の歴史にみるデトックスの系譜と、毒掃丸」 気持ちよい初秋の空のもと行われた植樹イベントは、このように、社会の諸課題を解決しながら、良質な生薬と美しい自然環境をはぐくみたいという、関係者の皆さまの熱い努力のうえに成り立っていたのです。◇ ◇ ◇ ◇

コウボク(厚朴)

食欲不振、腹部膨満や腸内異常醗酵に効果があります。

英名:Magnolia Bark 学名:MAGNOLIAE CORTEX 産地:長野、岐阜、富山、鹿児島県、北海道などの野生品。 中国(四川、湖北など)。薬用部位:ホオノキの樹皮。 性状:弱いにおいがあり、味は苦い。 作用:健胃・整腸作用等。

◇ ◇ ◇ ◇

複方毒掃丸は、6種類の生薬が自然に近いお通じを促す便秘薬です。小さな丸剤なのでのむ量を調節しやすく、ちょうどよいお通じを目指せます。毒掃丸の無料サンプルはこちらからお申込みいただけます。

複方毒掃丸

注1:Webサイト 森と水の里・あきた/あきた森づくり活動サポートセンター総合情報サイト/樹木シリーズ2121 ホオノキ を参照。注2:山本豊ほか, 日本における原料生薬の使用量に関する調査報告 (2), 生薬学雑誌, 2021: 74(2); p.89-105. 注3:農林水産省資料「薬用植物(生薬)をめぐる事情」令和4年7月 を参照 ひとこと 最後までお読みいただきありがとうございます。記事がお役に立ちましたら、SNSでもご共有いただけますと幸いです! また、お買い求めは全国のドラッグストア・通販サイトで。 見つからない場合は「毒掃丸をください」と申し出てください。 こちら(SHOPどくそうがん)でも販売しております→ショップどくそうがん | 便秘薬の毒掃丸 山崎帝國堂のネットショップ (dokusougan.jp)便秘対策の即効性

2022.07.17 便秘は、お腹の張りや腹痛などの不快な症状を引き起こし、精神的にも大きなストレスになります。今すぐ便秘を解消したい…!それは多くの方の、切実な願いではないでしょうか。便秘対策には、即効性があってすぐ効き目が出るものから、ゆっくりしか効果が出ないものまで様々です。今回は、様々な便秘対策を、即効性に着目して分類・解説してみたいと思います。

便秘は、お腹の張りや腹痛などの不快な症状を引き起こし、精神的にも大きなストレスになります。今すぐ便秘を解消したい…!それは多くの方の、切実な願いではないでしょうか。便秘対策には、即効性があってすぐ効き目が出るものから、ゆっくりしか効果が出ないものまで様々です。今回は、様々な便秘対策を、即効性に着目して分類・解説してみたいと思います。■数時間のうちに出したいなら

人が食べものを口に入れてから、排便するまでの時間は24時間から48時間といわれています。なので、数時間のうちに便を出すには、腸内のある程度進んだところに溜まっている便を肛門の方に移動させたり、肛門に近いところにある便を動かして排出していく必要があります。(1)起床時にコップ1杯の水をのみ、朝食をちゃんと食べ、便意を逃さない

朝起きてすぐに水をコップ1杯飲むことや、しっかり朝食を食べることで、寝ている間休んでいた大腸を反射的に動かし、午前中の排便を促します。これは、人体に備わった排便の仕組みを生かす自然な便秘解消法です。私たちの体は、食事で胃に食べ物が入ると、その刺激が神経を通して伝わることで、数分以内に大腸(結腸)が動き出し、続いて強い蠕動運動=「大蠕動」が起こるように出来ています。これは胃結腸反射と呼ばれていて、3食のうち、朝食後に特に強くおこります。この時の蠕動運動で、大腸の内容物が直腸(大腸の一番下の肛門に近い部分)に入り、朝食後~午前中の便意をもたらすのです注1。そして、大腸内に溜まった便が直腸に送られてくると、それまで空っぽだった直腸は、やってきた便に押されて膨らみ、直腸壁には圧力がかかります。この圧を脳が感じた時に起こるのが便意です。便意を感じている間は、肛門が排便体制にあり、スムーズに便を出すことができますので、便意を感じたらすぐにトイレに行くことが快便の秘訣です。 人のカラダは複雑なので、これらを実施しただけで必ず出るわけではありませんが、もともと備わっている「反射」をうまく活用し、健やかな朝のお通じを実現してみましょう。 関連記事:「便秘と便意」/「便秘によい飲み物」(2)座薬や浣腸を使う

体に備わった反射などでお通じを出せない場合、どうしても排便したければ、薬剤のチカラを借りることになります。肛門近くまで来ている便を薬で出す方法は、座薬(坐剤)と浣腸があります。 便秘に使う市販の座薬は、肛門から直腸に差し込むお薬で、薬効成分が直腸を刺激したり、炭酸ガスが発生して直腸を刺激したりなどの方法で、便通を促します。お尻に入れてから5~20分で効果が出始めます。浣腸は、腸内に薬液(主な成分はグリセリン)を入れるタイプのお薬で、市販のものは、使い捨ての容器に入っています。大腸を刺激して排便を促すとともに、便をやわらくします。お尻に入れて3~10分で効果がでるので、便意が十分に高まったところで排便します。 どうしても出したいときには、使用を検討してみるのもよいでしょう。多くの方には滅多にないことだと思いますので、使用前には添付文書をよく読んで、正しく使ってください。摘便(てきべん)について ご高齢の方の重度の便秘などで、便秘薬・坐薬・浣腸などが効かない時には、摘便(てきべん)といって、指で便を掻き出す措置が必要なことがあります。これは医師や看護師が行う医療行為で、例えば介護職などがすることはできません。また、直腸を傷つけてしまう危険がありますので、自分でおこなうこともNGです。

■明日には出したい:便秘薬

明日には出したいという時には、口からのむ便秘薬の力を借りることになります。 当社の毒掃丸をはじめ、多くの便秘薬は、大腸を動かすことで排便を促します(漢方便秘薬、ビサコジル、センノシドを用いたお薬など)。こうしたお薬は8~10時間で効果を現しはじめ、夜飲むと、翌朝のお通じを促します。この8~10時間というのは、口からのんだお薬が大腸に到着し、続いて薬効成分によって大腸が動き出し、それによって、大腸下部の内容物が直腸に運ばれるまでの時間でもあります。大腸は、夜の間はあまり動かず、朝の目覚めとともに動き出すものなのですが注2、夜にお薬を飲むと、ちょうどタイミングよく、朝に活動を始める大腸の動きを、助けてくれます。 ただし、お薬の効きすぎには、注意が必要です。食べ物は、口に入れてから排せつまで24時間から48時間かかりますが、実は、そのうちの大半は大腸の通過に費やしています。この大腸の通過時間が短かすぎると、水分が十分に吸収されずに水のような下痢便になってしまうのです(ちなみに通過時間が長ぎると、水分が吸収されすぎてカチカチの便になります)注3。便秘薬が効きすぎるとお腹をこわすのは、このためです。便秘薬による腹痛や下痢を防ぐために、毒掃丸のような細かく調節できるタイプのお薬を選んで、ちょうどよい便を出すようにしましょう。 関連リンク:「便秘薬をのむ時に大切なこと」 便秘薬には、他にも腸の中の水分を増やすことで便を柔らかくするタイプのお薬もあります(酸化マグネシウム)。こうしたお薬も、8~10時間で効くことが多いようですが、個人差が比較的大きく、早い人は1~2時間で出ますし、1日以上かかこともあるなど効果発現までの時間に幅があります。■数日かけて改善:食物繊維

比較的効果がでるのが早い対策として、食物繊維を食べることが挙げられます。食物繊維とはヒトの消化酵素で分解されず、大腸まで届く食品成分のことです。この食物繊維は、水に溶けやすい水溶性食物繊維と、水に溶けにくい不溶性食物繊維に分けられます。水溶性食物繊維は、便をやわらかくしてくれる機能があります。不溶性食物繊維は、便のカサをふやしてくれて、快便のときの「ドッサリ」感のもととなります。食物繊維は口にいれてから1~2日かけて便になりますが、便がやわらかくなることや、カサが増えることにより、便通を改善させてくれます。食物繊維はより長い目で見ると腸内環境を改善して腸の動きを良くしてくれる効果もありますから(後述)、積極的に摂るようにしたいものです。 食物繊維を多く含む食べ物 水溶性食物繊維:海藻、果物、さといも、きのこ(なめこに多い)、もち麦、オートミール 不溶性食物繊維:ゴボウ、穀類、野菜、きのこ(えのき・しめじに多い) 関連リンク:「野菜と便秘の話」/「ダイエットと便秘」/「便秘によい食べ物」■じっくり改善

じっくり便秘を改善したい場合は、お腹のマッサージを日課にしてみたり、生活習慣自体を変えることにチャレンジしてみましょう。 生活習慣を改善するような便秘対策は、即効性がないかもしれません。しかしながら、腸内環境の改善や、運動などは、便秘を改善するだけでなく健康の維持増強のためにとても良いので、即効性がなくてもぜひ実行することをお勧めいたします。(1)お腹のマッサージ

便秘のためにお腹のマッサージをするとしたら、皆さんは今日か明日に排便があることを期待されるのではないでしょうか。もちろん、マッサージによる刺激で腸の動きが促されて、次の排便が早まることはあるでしょう。しかし、短時間での排便につながる大蠕動がマッサージで引き起こされるという報告はまだないように思います。 マッサージの効果は、科学的な研究では、多くの場合、長期間の観察によって確認されています。例えば、1日15分・週5回の腹部マッサージを8週間続けたところ、便秘が改善されたというエビデンスがあります注4。マッサージは、すぐに効果がなくても気長にやるようにしましょう。 マッサージの方法は、①腹部を腸の内容物の進行方向に合わ せて「の」の字にマッサージ(上図)、②左右の脇腹を上下に揉む、③下腹部を上に押し上げるように圧迫し、大腸を刺激する、などが一般的です注5。便秘改善のためのマッサージは、看護や介護の現場でも行わています。 関連リンク:「便秘とマッサージ」

マッサージの方法は、①腹部を腸の内容物の進行方向に合わ せて「の」の字にマッサージ(上図)、②左右の脇腹を上下に揉む、③下腹部を上に押し上げるように圧迫し、大腸を刺激する、などが一般的です注5。便秘改善のためのマッサージは、看護や介護の現場でも行わています。 関連リンク:「便秘とマッサージ」 (2)腸内環境の改善

腸内環境の改善は、とても大切です。よく知られているように、大腸の中には、体に良い働きをする善玉菌と、悪い影響をもたらす悪玉菌がいます。腸の中で善玉菌が優勢ならば、良い腸内環境と言え、悪玉菌が優勢になると、腸内環境は悪化し、便秘を引き起こしたり、有害物質が多く発生してしまったりします。腸内を善玉菌優位にすることを、腸内環境の改善といいます。 善玉菌は、主に食物繊維や炭水化物を分解して大腸のエネルギーになる短鎖脂肪酸(酪酸、酢酸など)を作ることで、大腸の働きを助け、我々の健康全体を維持する働きをします。腸内の善玉菌が少ないと、腸のエネルギーのもとである短鎖脂肪酸も減ってしまいます。短鎖脂肪酸は、腸の蠕動運動のエネルギー源なので、腸の動きが悪くなって便秘になることが考えられます。そのため、善玉菌を増やす食べ物を食べて、腸内環境を改善することが便秘対策になるのです。一方で、悪玉菌は、主に肉などのタンパク質を分解して有害物質を産出しますが、善玉菌優位の腸内環境をつくることで、増殖を抑えることができます。 腸内環境の改善は、1日や2日ではできません。下のリストに挙げるような食べ物を習慣的に食べることで、善玉菌を徐々に増やしていきます。善玉菌が増えると、大腸にエネルギーがいきわたるようになり、お腹の調子が良くなり、便通も改善します。 ここからは筆者の経験でしかありませんが、腸内環境を良くする工夫を重ねていると、食の嗜好自体が変わってきます。やがて、腸内環境を改善する食べ物を食べると体が喜ぶようになり、健康的な食生活が定着するようになります。 別の記事に書きましたが、慢性の便秘は寿命を短くすることがわかっていますし(「便秘と寿命」参照)、良好な腸内環境が健康・長寿に関係があることもわかってきています(「腸内細菌と、健康・便秘」参照)。腸内環境の改善による便秘の改善は、是非ともやるべきだと思います。 ★腸内環境を改善する食べ物 ヨーグルトや発酵食品のような、善玉菌自体を含む食べ物 :ヨーグルト・ぬか漬け・納豆・キムチ・味噌・醸造酢・酒粕・甘酒・チーズ 大腸まで届き善玉菌のエサになる、難消化性オリゴ糖を多く含む食べ物 :タマネギ・ニンニク・チコリ・アスパラガス・キャベツ・ネギ・ゴボウ・豆乳・バナナ 食物繊維を多く含む食べ物(前述) 水溶性食物繊維:海藻、果物、さといも、きのこ(なめこに多い)、もち麦、オートミール 不溶性食物繊維:ゴボウ、穀類、野菜、きのこ(えのき・しめじに多い) 関連リンク:「腸内細菌と、健康・便秘」/「便秘によい食べ物」/「便秘を改善する食材:バナナ」/「便秘を改善する食材:オートミール」(3)運動

運動は、便秘解消に効果的であり、同時に運動不足は便秘の原因になります。運動による体のねじれなどの刺激で、腸の動きが改善したり、リラックス効果で自律神経のバランスが整い、便秘が改善すると考えられています注5。 ジョギングやウォーキングのような室外の有酸素運動、あるいは気功・ヨガ・室内体操などが便秘によいようです。こうした運動を、例えば、1回30分・週2回程度を目安に行ってみてはいかがでしょうか注6。こちらも、便秘に良いだけでなく、健康の維持・増進に役に立つことは、言うまでもありません。 関連リンク:「便秘と運動」 ◇ ◇ ◇ ◇ さいごに 複方毒掃丸は、6種類の生薬が自然に近いお通じを促す便秘薬です。小さな丸剤なのでのむ量を調節しやすく、ちょうどよいお通じを目指すのに最適です。生活習慣の改善をしてもお通じがでないときには、ぜひ活用してみてください。夜飲むと、翌朝のお通じが期待できます。 関連リンク:複方毒掃丸ブランドサイト/おすすめの服用方法/複方毒掃丸サンプルお申込受付フォーム

◇ ◇ ◇ ◇ さいごに 複方毒掃丸は、6種類の生薬が自然に近いお通じを促す便秘薬です。小さな丸剤なのでのむ量を調節しやすく、ちょうどよいお通じを目指すのに最適です。生活習慣の改善をしてもお通じがでないときには、ぜひ活用してみてください。夜飲むと、翌朝のお通じが期待できます。 関連リンク:複方毒掃丸ブランドサイト/おすすめの服用方法/複方毒掃丸サンプルお申込受付フォーム

複方毒掃丸 高齢者の便秘

2022.06.06 便秘といえば、若い女性の悩みというイメージがあるかもしれませんが、実は、多くのシニア世代(以下、65歳以上を指して高齢者と呼ばせていただきます)が便秘に悩んでいらっしゃいます。ご本人やそのご家族にとって、便秘は深刻な悩みです。また、今はまだ若くて便秘でない方も、いずれ高齢になり、ご自分が便秘に悩まれるかもしれません。今回は、そんな高齢者の便秘について正しく理解するために、実態と原因を概観していきたいと思います。また、便秘が高齢者にもたらす影響や、取りうる対策についても探ってみたいと思います。

便秘といえば、若い女性の悩みというイメージがあるかもしれませんが、実は、多くのシニア世代(以下、65歳以上を指して高齢者と呼ばせていただきます)が便秘に悩んでいらっしゃいます。ご本人やそのご家族にとって、便秘は深刻な悩みです。また、今はまだ若くて便秘でない方も、いずれ高齢になり、ご自分が便秘に悩まれるかもしれません。今回は、そんな高齢者の便秘について正しく理解するために、実態と原因を概観していきたいと思います。また、便秘が高齢者にもたらす影響や、取りうる対策についても探ってみたいと思います。■高齢者の便秘の状況

わが国では、高齢者とは65歳以上の人を指し、65~74歳までを前期高齢者、75歳以上を後期高齢者と呼んでいます。便秘は、老化にともなう「老年症候群」の症状の1つにも数えられているくらいで、高齢者の便秘は、老化現象の表れの1つでもあるのです。便秘に悩む方は、前期高齢者の段階から目に見えて増えはじめ、後期高齢者になると更に増えていきます。 下にあるのは、厚生労働省の国民生活基礎調査という国の基幹統計のデータから作成した、性・年齢別の便秘有訴者数(便秘に悩んでいると答えた人)のグラフです。便秘は、若いうちは圧倒的に女性に多い悩みなのですが、中年期以降男性の便秘も増えてきます。そして、前期高齢期を含む70代には男女ともにグンと伸び、性差もほとんどなくなります。後期高齢期の80代になると、更に多くの男女が便秘に悩まれるようになります。 ご高齢の方にとって、便秘は非常に身近な悩みです。当社は、地域貢献として、地元柏市を中心に、シニアクラブ(老人会)の会合などの場で便秘講座を何度も開催していますが、会場の反応などから、便秘に悩んでいらっしゃる高齢者の割合は過半数に達していると実感しています。 関連リンク:「ニッポン人の便秘事情を俯瞰する」

ご高齢の方にとって、便秘は非常に身近な悩みです。当社は、地域貢献として、地元柏市を中心に、シニアクラブ(老人会)の会合などの場で便秘講座を何度も開催していますが、会場の反応などから、便秘に悩んでいらっしゃる高齢者の割合は過半数に達していると実感しています。 関連リンク:「ニッポン人の便秘事情を俯瞰する」 ■高齢者の便秘の原因

なぜ、高齢者にはこんなに便秘が多いのでしょうか。高齢になってからの便秘が増えるのは、体の衰えそのものだけが原因ではありません。いくつかの生理機能の衰えに加え、生活の変化、病気や薬の影響など、人によって異なるいくつもの原因が複雑にからみあっています。(1)腸の動きが悪くなる

高齢者は、大腸の動きが悪くなっており、内容物が通過するのに時間がかかり、そのため便秘になりやすいです。 食事で口から入った食べ物は、胃や小腸で消化吸収されたあとで大腸に到達します。大腸は、自律神経と反射神経の働きによって、無意識のうちに蠕動運動(ぜんどううんどう)を起こすことで、内容物を肛門の方向に時間をかけて送り出していきます。デンマークからの報告によると、高齢者16人(平均81歳)と若者16人(平均24歳)の大腸通過時間を調べたところ、高齢者は平均66時間、若者は平均39時間で、1.7倍の差があったといいます注1。大腸には、水分を吸収する働きがあるので、通過時間が長くなると、便がカチコチに硬くなり、便秘になってしまうのです。こうした便秘は、大腸通過遅延型の便秘、あるいは弛緩性便秘と呼ばれます。 関連リンク:「便秘の種類と原因」/「便秘チェックリスト」 このように加齢で腸の動きが悪くなる理由としては、腸管の運動に関係する神経細胞の数やバランスが変化していることが原因と考えられています注2。ヒトの体には、加齢とともに様々な変化が現れますが、それは大腸も例外ではないのです。 加齢による大腸の変化としては、高齢者の大腸は、若年者より長くなっているという統計もありますが注3、便秘や大腸通過時間と長さの関係はよくわかっていません。 関連リンク:「日本人の腸について 日本人の大腸は長いの?形が変なの?」(2)排便機能が衰える

高齢者は、大腸の運搬能力だけでなく、便意を感じてから排便するまでの機能も衰えており、これも便秘が増える原因に挙げられます。 大腸を通って運ばれてきた便は、最後に直腸と呼ばれる肛門の真上のあたりに到着します。便がやってきて直腸の内側の壁に圧力がかかる(内圧が上る)と、人は直腸にあるセンサーから脳に信号が伝わり、そのことで便意を感じます。便意があると、人はトイレを探し、腹筋力などを使って排便を行います。高齢になると、この一連の機能に問題が生じやすくなります。 まず、加齢により、直腸の内圧の上昇を脳に伝える神経の感度が下がりやすくなります。そのため、便が肛門近くまで運ばれてきても、すぐにトイレに行きたいという気持ちにならなくなってしまいます。海外からの報告では、便意を感じ始める内圧、便意が切迫してくる内圧、痛みを感じ始める内圧のいずれも、高齢者は若者よりも高かった~つまり便意を感じにくい~ということです注4。 トイレでいきむ力も、高齢になると不足してきます。そもそも全身の筋肉量と筋力は、加齢とともに失われてきます。これをサルコペニアと呼びますが、腹筋は筋力が失われやすい部位の一つです。腹筋はいきむときに腹圧を高めるために使いますから、ここが弱ると排便がしにくくなってしまいます。 関連リンク:「便秘と便意」(3)生活習慣の変化

高齢者の生活習慣や生活環境も、便秘を引き起こす原因になっています。若い人の便秘にも言えることですが、便秘は生活習慣と深い関係があります。年を取ると、体の様々な衰えから生活習慣や生活環境が変わってきて、それが便秘をひどくしてしまいます。・食事量の減少

高齢者は、食欲減退や、嚥下機能の低下によって、食事の量が減りがちです。食事の量が減ると、よほど気を付けないと、食物繊維の摂取量も減ってしまいます。食物繊維は野菜だけでなく、豆類や果物や穀物など、様々な食材に含まれているからです。 食物繊維は、大腸にとって大切です。不足すると、腸内の善玉菌が減ることで腸内環境が悪くなり、結果として、おならやうんちが臭くなったり、大腸の運動に使われるエネルギーの供給が減ったりします。また、食物繊維には便のカサを増す役割があるので、便量が減ることで、大腸の蠕動運動が起きにくくなったり、便意を感じにくくなったりして便秘になったりします。高齢者の腸内環境 70歳くらいから、腸内環境も高齢者型に変化し始めます。ビフィズス菌などの善玉菌が減少し、大腸菌などの悪玉菌が増加してしまうのです。その原因としては、健康状態の変化(例:咀嚼・嚥下・消化機能の低下)、低栄養、お薬の影響、施設入居などの生活環境の変化が考えらえています。こうした腸内環境の変化が、健康状態に直接悪い影響を与えているかどうかまではわかっていません注5。とはいえ、中には若々しい腸内環境を維持する人たちもいて、個人差が大きいようです。腸の中も、いつまでも若くいたいものですね。

関連リンク:「うんちと便秘」/「野菜と便秘の話」/「腸内細菌と、健康・便秘」/「便秘によい食べ物」・水分摂取量の減少

高齢者は、喉の渇きを感じにくいうえに、体の中の水分量も少なく、脱水症状になりやすいです。体内の水分が不足した場合、尿が減るばかりでなく、便が硬くなって出にくくなってしまいます。飲料摂取が500cc以下だと便秘になりやすいことと、便秘の人が脱水傾向にある場合には水分を多くとると便秘が改善することが分かっています注6。 関連リンク:「便秘によい飲み物」・運動量の減少

運動量の低下は、直接的に便秘の原因になるだけでなく、筋力の減退や、食欲の減少を通じて、衰弱や便秘悪化の悪循環をつくりだします。特に高齢者の場合は、生活の場が施設に移るような状態では、運動量が更に減少し、便秘を悪化させてしまいます。 運動~特に有酸素運動~が便秘を改善することは多くの研究でわかっていますし、運動量が少ない高齢者は便秘しやすいことも報告があります注7。また、便秘の高齢者は自宅暮らし→老人ホーム暮らし→老人病院(geriatric hospital)の順に増えていくことや、1日500m以上歩かないようになると便秘のリスクが高まることも指摘されています注8。(4)他の疾患や、飲んでいる薬の影響

そして、高齢者の便秘の原因で見逃せないのが、他の疾患で引き起こされる便秘や、飲んでいるお薬の副作用でおきる便秘です。 他の疾患で起きる便秘は、二次性便秘と呼ばれています。例えば、大腸がんなどの腫瘍が邪魔をして便の通りが悪くなり、便秘になることがあります。50歳を過ぎて急に便秘になり、便が黒い(出血がある証拠)ような時にはお医者様に相談しましょう。また、うつ病、心気症、糖尿病(自律神経障害を伴うもの)、甲状腺機能低下症など、便秘を引き起こす病気があります注9。記事冒頭で示した性年齢別のグラフで、男性の便秘が50代以降増えているのは、こうした疾患を持つ人が増えてくるからかもしれません(女性の場合は、閉経により、黄体ホルモンが原因の便秘が減ることで、増加が見えにくくなっていると考えられます)。 また、飲んでいるお薬の副作用で起きる便秘は、薬剤性便秘とも呼ばれています。副作用で便秘になるお薬は、下の表のように結構多くあります。高齢者は沢山のお薬を服用しているので、薬剤性の便秘になりやすいです。処方薬で便秘になっていると感じたら、医師に相談してみてください。選択肢がある場合は、便秘になりにくいお薬を処方してくれるかもしれません。 便秘の原因になる主な薬剤

日本消化器病学会関連研究会 慢性便秘の診断・治療研究会 編, 慢性便秘症診療ガイドライン2017, 南江堂, 2017: p.33 より改変作成薬の種類 使われる病気の種類 抗コリン薬 消化器疾患、うつ病、パーキンソン病など 向精神薬 精神疾患、うつ病 抗パーキンソン病薬 パーキンソン病 オピオイド がん 化学療法薬 がん 循環器用薬 高血圧、不整脈など 利尿薬 高血圧、腎疾患など 制酸薬 消化器疾患 鉄剤 貧血 吸着薬、陰イオン交換樹脂 脂質異常症 制吐薬 がん、悪心・嘔吐 止痢薬 下痢、消化器疾患 ■心と体への便秘の影響

高齢者の便秘の影響は、生活の質を下げてしまうことと、余命への影響の双方が懸念されています。 便秘は、身体的・精神的なQOL(生活の質)を低下させ、日常生活の活動に支障をきたすことがわかっています。高齢者においても、便秘の症状とQOLに相関があることが報告されています注10。高齢者の場合、便秘が食欲不振や更なる活動量の減少に結びつくことで、老化を速めてしまうことも懸念されます。 また、近年では、便秘が寿命を縮めるリスクが注目されています。アメリカで行われた4,000人規模の追跡調査では、慢性便秘でない被験者の10年後の生存率が平均で85%だったのに対し、慢性便秘の被験者は73%でした。つまり慢性便秘の患者は、12%も生存率が低かったのです注11。他にも、排便頻度が少ないほうが心血管疾患や脳卒中を起こしやすいという研究も複数あり、現在では高齢者の便秘は、軽視すべきでないと考えられています。注意!すぐに受診が必要なケース 高齢者の便秘は、稀に重篤化するケースがあります。腸の中で大量の便がカチカチに固まってしまうと、腸がふさがってしまい(腸閉塞)、敗血症・腸穿孔・腹膜炎などの重篤な状態をもたらすことがあります。例えば腸穿孔といって腸に穴が開いてしまうと、人工肛門になったり、命を落としてしまうこともあります。こうしたケースは稀ですが、突発的で急な激しい腹痛がある場合や、吐き気・嘔吐を伴う場合は、早急に受診するようにしてください。

関連リンク:「便秘と寿命」/「便秘と腹痛」■高齢者の便秘対策

高齢者の便秘は、その程度や原因が、人によって異なります。高齢者の医療・介護全般に共通することですが、老化の進行状況には個人差が大きいです。そして、高齢者は複数の病気を持ち、医療機関を掛け持ちされていたりもします。そのため、誰にとっても安心・安全で、誰にでも効果がみられるような健康アドバイスをするのは簡単ではありません。これからご紹介する便秘対策も、無理のない範囲で行っていただき、疑問が生じたら周囲の専門家に確認することが大切です。弊社のお客様相談窓口でも、ご相談を受け付けております。 ◎生活に関するアドバイス 〇活動量を増やし、長めの距離を歩き、できるだけ筋肉量が減少しない様に心がける。 国が掲げた指針「健康日本21」では、70歳以上の高齢者の、1日の歩数の目標は、男性6,700歩、女性5,900歩です。 〇あまり歩けない人は、腹式呼吸で深呼吸を心がけましょう。また、お腹を「の」の字にマッサージしてもらったりするのも効果が期待できます。 〇食事の量をしっかりととり、食物繊維を以前より減らさないようにする。 〇水分を1日2.5ℓを目標にしっかり摂る。食事から摂る分を除くと、飲み物で1.2ℓ飲むのが目安注12。 なによりも、便秘を改善するために継続的に生活を改善するという思いを持つことが大切だと思います。 関連リンク:「便秘によい食べ物」/「便秘とマッサージ」/「便秘によい飲み物」 ◎お薬や医療に関するアドバイス 〇大腸の動きが悪いことによる便秘には、大腸を動かすタイプの市販のお薬もあります。当社の複方毒掃丸もそうしたタイプなので後程ご紹介します。 〇直腸に原因がある便秘には、浣腸が有効な場合もあります。市販のものはドラッグストアでも手に入りますので店頭の薬剤師さんに相談してみましょう。 〇市販薬の効き目が良くない場合や、腹痛がひどい場合は、お医者様に相談してみましょう。 ご自宅で暮らせるような方や、重い便秘でない方には、毒掃丸はもちろんおすすめですが、困ったら医療(介護)関係者へ相談しましょう。そして、並行して、可能な範囲で生活改善にも取り組むようにしてください。 (最終更新日:2023年1月11日) ◇ ◇ ◇ ◇ 複方毒掃丸は、6種類の生薬が自然に近いお通じを促す便秘薬です。小さな丸剤なのでのむ量を調節しやすく、配合されているダイオウが、腸の動きを促して、便秘を改善します。関連リンク:複方毒掃丸ブランドサイト/おすすめの服用方法/複方毒掃丸サンプルお申込受付フォーム

複方毒掃丸

毒掃丸整腸薬 生薬の便秘薬と、漢方の便秘薬

2022.02.08 生薬(しょうやく)や漢方の医薬品は、天然の植物・動物の薬効部位をそのまま活用した、自然の恵みを活かしたお薬です。市販されている便秘薬の中には、生薬を用いたものや漢方薬が多くあるので、身近に感じられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私たちの毒掃丸も、生薬の便秘薬の一つです。今回は、そんな生薬と漢方の便秘薬について、それぞれが一体どのようなものなのか、違いや共通点をご説明したいと思います。そして、生薬の便秘薬の代表例として毒掃丸をやや詳しくご説明し、あわせて、ドラッグストアで買える漢方便秘薬の代表的な3つの処方についてもご紹介いたします。ぜひ便秘薬選びの参考にしてみてください。

生薬(しょうやく)や漢方の医薬品は、天然の植物・動物の薬効部位をそのまま活用した、自然の恵みを活かしたお薬です。市販されている便秘薬の中には、生薬を用いたものや漢方薬が多くあるので、身近に感じられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私たちの毒掃丸も、生薬の便秘薬の一つです。今回は、そんな生薬と漢方の便秘薬について、それぞれが一体どのようなものなのか、違いや共通点をご説明したいと思います。そして、生薬の便秘薬の代表例として毒掃丸をやや詳しくご説明し、あわせて、ドラッグストアで買える漢方便秘薬の代表的な3つの処方についてもご紹介いたします。ぜひ便秘薬選びの参考にしてみてください。■生薬と漢方薬の違いと関係

毒掃丸って漢方でしょ?とよく言われますが、まず、毒掃丸は漢方薬ではありません。硬い理屈を言うのは避けたいのですが、違うのに「そうです」と名乗るわけにはいきませんので…。毒掃丸は、漢方薬ではなく、生薬の便秘薬です。生薬と漢方薬、何が違うかお分かりですか?・生薬とは

生薬とは、天然の植物・動物の薬効部位を使った薬のことです。植物の場合、葉・花・つぼみ・茎・樹皮・枝・根などの薬効部位を、乾燥させたり粉にしたりして、まるごと薬の原料とします。例えば、今の日本で最も多く使われている生薬は「カンゾウ(甘草)」ですが、これはマメ科の植物の根を用いています。1つの生薬が単体で薬として用いられることもあれば、複数の生薬を組み合わせたり、化学合成薬と組み合わせて使われたりします。漢方薬も、基本的に、生薬を組み合わせて作られます。こうして組み合わせて薬を作る場合には、個別の生薬は「原料」と位置づけられます。 生薬として用いられるような植物・動物の薬効部位は、多くの場合、何種類もの薬効成分を含んでいます。そして、生薬を複数ブレンドすることで、さらに多くの薬効成分を取り入れることができます。複数の生薬を組み合わせた医薬品は、調子の悪い箇所だけではなく、体全体の健康バランスを整えることも期待しているのです。 2021年に公示された最新の日本薬局方(にほんやっきょくほう:国が定めた医薬品の規格基準書)には、約200種類もの生薬が収載されていて注1、これらの生薬の中には、日本で見出されたものもありますが、大半は長い歴史の中で中国から伝わってきたものです。・漢方薬とは

一方で、漢方薬とは、中国伝来の医学を源流として日本で発展した「漢方医学」に基づいて処方される医薬品のみを指します。漢方薬とは、薬の処方の歴史的ルーツが関わる概念なのです。なお、処方とは薬の配合法のことです。漢方というと中国直輸入の処方のように見えますが、漢方医学は日本で独自の体系化を遂げてきたもので、中国の中医学に基づく中薬(そのように呼びます)とは処方が異なることが多いです。漢方薬は、多くの場合、複数の生薬を組み合わせて作りますので、この場合、生薬は漢方薬を構成する原料です。 漢方薬のルーツとなる中国の医学は、生薬の知識と同様に、古(いにしえ)の中国から、朝鮮半島経由や、直接の交流を通じて、日本に断続的に流入します。例えば、新羅との交流から、あるいは遣隋使や遣唐使を通じて…。これらの知識が、江戸時代以降になって、日本独自の漢方医学と漢方処方を生み出しました。長らく法的な定義も未整備で、市民がちゃんとした漢方処方のお薬を、現代同様に安心して買えるようになったのは、戦後になってからです注2。1950~70年頃から法的整備が進み、2022年現在では、ドラッグストアで買える一般用の医薬品としては294の処方が国により認められ、様々なメーカーにより販売されています。 生薬と漢方薬には、このように微妙な定義の違いがあります。生薬は素材を指し、漢方薬は特定の処方を指します。一方で双方ともに、中国文明の影響を受け、長い日本の歴史の中で成り立っていることと、自然の恵みを生かしていることは、共通しています。 私たちの毒掃丸は、6種類の植物性生薬を原料にして作られた生薬の便秘薬で、漢方医学の考えも取り込んでいますが、日本固有の処方で、漢方薬でもありません。ちなみに、毒掃丸以外でも、龍角散、太田胃散、救心、宇津救命丸といった有名な家庭薬は、生薬をメインにしたお薬であっても、どれも漢方薬ではありません。 関連リンク:「生薬の話① 生薬の魅力と歴史」/「生薬の話② 自然の力を医薬品に活かすために」■生薬の便秘薬

漢方薬の法整備が進むまで、自然な成分の便秘薬といえば、生薬を使った日本伝来の処方が中心でした。日本伝来の生薬の便秘薬は、基本的に、お通じを促す生薬と、痛みを緩和したり諸症状を改善する生薬が組み合わされています。当社の毒掃丸も、そうした便秘薬の1つです。・毒掃丸について

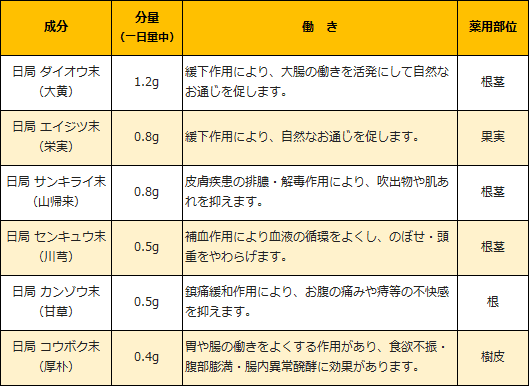

生薬の便秘薬・毒掃丸(正式には複方毒掃丸)には、選び抜かれた生薬が6種類含まれており、それぞれの作用が一つになって、便秘や便秘に伴う吹出物、肌あれなどの症状を改善します。小さな丸剤なのでのむ量を調節しやすく、ちょうどよいお通じを目指せます。毒掃丸の処方は、代表的な漢方便秘薬の処方である大黄甘草湯(後述)に含まれているダイオウ・カンゾウに、更に4つの生薬が加わったものです。 毒掃丸の発売は、明治20年代にさかのぼります。「体の毒を排出する」ことをコンセプトに開発されたお薬で、江戸時代中期の江州の名医・香川修徳伝来の「香川解毒剤」という処方を参考にして作られたようです。「香川解毒剤」は伝染病等の諸毒に用いられてきた薬ですが、当時は、便秘に効く生薬が毒出しにも使われていたのです(ブログ記事「便秘と「デトックス」②医薬の歴史にみるデトックスの系譜と、毒掃丸」参照)。その後、毒掃丸の処方は、医学の進歩に合わせて改良され、便秘に関連していない効能は外れます。現在配合されている6つの生薬のうち2つは、初期の毒掃丸には含まれていないものです。小腸の水分を増やすことで排便を促すエイジツと、胃腸の調子を整えるコウボクで、いずれも便秘・便秘にともなう諸症状を緩和することを期待して配合されています。 〇毒掃丸は、こんな人にお勧め 自然な成分の便秘薬が良い方、効き目を調節してちょうどよいお通じを目指したい方、生活改善をしながら薬を飲む量を減らしていきたい方、肌あれや腹部膨満などの便秘に伴う諸症状が気になる方注3 関連リンク:ブログ記事「便秘薬をのむ時に大切なこと」 〇複方毒掃丸 詳細 第2類医薬品 【効能・効果】便秘、便秘に伴う次の症状の緩和:吹出物、肌あれ、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔、のぼせ、頭重 成分等

複方毒掃丸の生薬(成分・分量・働き・薬効部位)

複方毒掃丸 ■漢方の便秘薬

漢方には、便秘に効く処方が数多くあります。医療用で販売されているものは10種類ほどありますし、漢方専門の薬局でも多くの処方が手に入ります。いずれも魅力的な処方なのですが、普通のドラッグストアで簡単に入手できるのはそのうちの5種類程度です。今回は、その中でも特に入手しやすい代表的な3つの処方をご紹介します。 〇漢方便秘薬は、こんな人におすすめ 自然な成分の便秘薬が良い方、自分の体格や体質に合った薬を探したい方(お店の薬剤師さんに相談してみましょう)、漢方の便秘薬をお探しの方、具体的に試したい漢方処方がある方 〇漢方便秘薬の選び方 漢方薬は、「便秘」といった病態だけでなく、体質に合わせて処方を選びます。漢方薬の箱の【効能・効果】の欄には、どのような体格や体質の人を対象としているのかが書かれている場合があるので、必ず読んでから選ぶようにしましょう。迷ったら、お店の薬剤師さんに相談してみてください。特に体格や体質に関する記述がない場合は、どなたでも使用できる処方です。・代表的な漢方便秘薬の処方

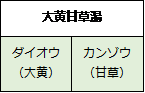

(1)大黄甘草湯(だいおうかんぞうとう)

第2類医薬品。代表的な漢方便秘薬の処方で、体力に関わらず使用できるため広く販売されている、便秘に対する基本処方注4。 【効能・効果】 便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの(にきび)・食欲不振(食欲減退)・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和 成分:毒掃丸とは、ダイオウとカンゾウ両方が共通しています。

大黄甘草湯の構成生薬 (2)麻子仁丸(ましにんがん)

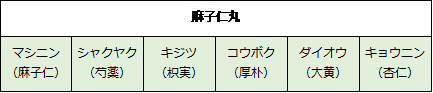

第2類医薬品。コロコロした乾燥便が多い人や、高齢者に特に適した漢方便秘薬注4。体力が弱い人にもよい。麻子仁丸の名で販売されている場合もあるし、オイル入りであることを強調する販売名がついていることも。 【効能・効果】 体力中等度以下で、ときに便が硬く塊状なものの次の諸症:便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの(にきび)・食欲不振(食欲減退)・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和 成分:精油成分が多いマシニンを含んでいて、便の滑りをよくする点がポイントです。毒掃丸とは、コウボクとダイオウが共通しています。

麻子仁丸の構成生薬 (3)防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)

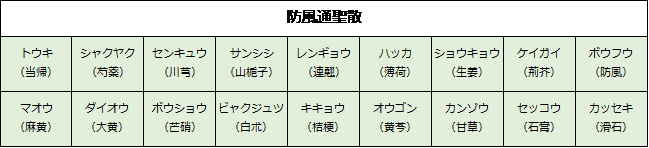

第2類医薬品。いらいらを伴う症状がある人に注4。がっちりタイプの人に合ったお薬です。肥満に対する効果が報告されているため、肥満症の改善をうたって販売されている製品が多いです。 【効能・効果】体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症:高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症(副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの(にきび)、肥満症 成分:とても沢山の生薬を配合しています。毒掃丸とは、センキュウとダイオウとカンゾウが共通しています。

防風通聖散の構成生薬 子供の便秘について

2021.12.23 便秘といえば、若い女性や年配の方の悩みと思われがちですが、実は多くの子供達も便秘で困っています。排便リズムの乱れなどで便秘になっている子供は思いのほか多いのです。今回は、弊社が実施した調査の結果も交えながら、子供の便秘の実態や注意点、子供の便秘の解消・改善の方法についてお話したいと思います。また、市販便秘薬を活用するときのポイント(と弊社毒掃丸の特徴)についても触れてまいります。

便秘といえば、若い女性や年配の方の悩みと思われがちですが、実は多くの子供達も便秘で困っています。排便リズムの乱れなどで便秘になっている子供は思いのほか多いのです。今回は、弊社が実施した調査の結果も交えながら、子供の便秘の実態や注意点、子供の便秘の解消・改善の方法についてお話したいと思います。また、市販便秘薬を活用するときのポイント(と弊社毒掃丸の特徴)についても触れてまいります。■子供の便秘の実態

便秘でつらい思いをしているお子さんや、我が子の便秘に悩んでいるお母さんはとても多いようです。しかしながら、便秘に悩む子供の正確な割合は、まだよくわかっていません。世界的に見ても報告ごとに差がありますし、日本においては報告が少なく、頻度は不明とされています。学術調査の結果にも、1パーセント弱から3割まで大きな幅があるようです注1。 そんな中、弊社では独自に、3歳から12歳までの子供をもつ母親6700人を対象にして、子供の便秘の実態を調査しました注2。 その時の結果では、自分の子供が「ひんぱんに便秘になる」と答えたお母さんは17%でした。また、「ときどき便秘になる」と答えた方は25%にのぼりました(グラフ1)。ちなみに、男の子も便秘に悩むことは多いようです。というのも、調査の中で「ひんぱんに便秘になる」「ときどき便秘になる」子供の性別を聞いたところ、興味深いことに男女に大きな差がなかったからです(グラフ)。この傾向は、本調査だけでなく世界的に見られるそうで注3、成人における便秘は、20~70歳くらいまでは女性の方が男性の2倍程度多く見られる注4のと対照的です(成人の便秘については、本ブログ「ニッポン人の便秘事情を俯瞰する」もご参照下さい)。

グラフ1. 子供の便秘の頻度

グラフ2. 便秘がちな子供の男女比のグラフ ■子供の便秘の治し方

子供の便秘を改善していくときの基本になるのは、規則正しい生活です。早寝早起きを心がけ、バランスのとれた食事を摂り、体をよく動かすようにしましょう。食事は、下の図のような、食物繊維や乳製品(発酵食品)をバランスよく摂るのが理想です。バナナやリンゴ、おイモ類など、お子様の好みに合わせて増やしてみてください。例えば、バナナにはレジスタントスターチ、食物繊維、オリゴ糖といった、腸に良い成分が多く含まれているうえ、甘くて栄養たっぷりなのでおススメです。また、水分もしっかり摂るようにしましょう。子供は大人よりも体重当たりでより沢山の水分が必要で、特に乳児から学童期までは、体重1㎏あたりに必要な水分がそれぞれ成人の2.5~1.5倍もあります。便秘の場合は、水分が足りているか気を付けてみましょう。 関連リンク:ブログ記事「便秘を改善する食材:バナナ」 また、便の滑りをよくするために、お料理にオリーブオイルを加えてあげるとよいでしょう。オリーブオイルには、大腸まで届きやすいオレイン酸という成分が多く含まれ、排便をスムーズにしてくれることが期待できます。そして毎朝の排便習慣をつけ、うんちを我慢しないことを教えてあげてください。小さなお子様の場合は、トイレが上手にできた時によくほめてあげましょう。 関連リンク:大人の便秘によい食材は、子供の便秘解消にも効果的です。ブログ記事「「腸活」について② 腸に良い食生活 実践レシピ例付き」/「腸内環境と便秘 ① 腸内フローラ/ヨーグルト」/「腸内環境と便秘 ② 発酵食品やオリゴ糖、食物繊維、整腸薬の活用」

子供の便秘解消によい食品 特別な病気が隠れていることは? 便秘のかげに、別の病気や基礎疾患が隠れている場合もまれにあります。便秘以外の症状(成長障害、体重減少、繰り返す嘔吐など)や、お腹を触ったときの違和感などがある場合、お医者様に相談しましょう。また、新生児や乳児の重い便秘には、器質的な疾患(ヒルシュスプルング病など)が隠れている場合がありますので、この場合も早期の受診が必要です注6。

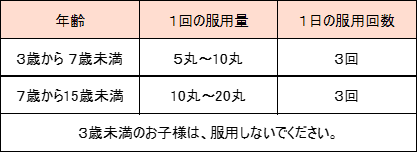

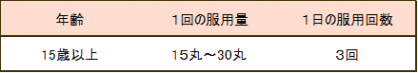

■自然のチカラで

子供の便秘解消に市販薬を活用する場合、毒掃丸(どくそうがん)も選択肢の一つです。毒掃丸は、3歳から服用して頂ける、子供も対象とした便秘薬です。また、毒掃丸は、6種類の生薬から作られた植物性成分の便秘薬で、とても小さな粒(丸剤といいます)のお薬です。最大の特徴は下の表のように、服用量を細かく調節できることです。お子さんの便秘の具合に合わせて服用量を調節することができ、ちょうどよいお通じを目指すことができます。配合されている生薬のはたらきなどの詳しい特徴は、関連リンクからご確認いただけます。市販の便秘薬を検討される際には、無料の試供品もありますので、是非お試しください。

複方毒掃丸の、年齢別の服用量と服用回数

複方毒掃丸 第2類医薬品 ■自然なお通じを、親子で

グラフ3. ママの便秘の頻度

複方毒掃丸の、15歳以上の服用量と服用回数

子供とトラのマーク 生薬の話② 自然の力を医薬品に活かすために

2021.11.01 2回シリーズで、生薬(しょうやく)について解説しています。生薬とは、天然の植物・動物の薬効部位を使った薬のこと。前回の「生薬の話①」では、その魅力と歴史について簡単にご紹介しました。今回は、長い歴史から得られる知見を実際の薬の効能効果につなげていくためにの、処方と製法についての工夫についてお話させて頂きたいと思います。

2回シリーズで、生薬(しょうやく)について解説しています。生薬とは、天然の植物・動物の薬効部位を使った薬のこと。前回の「生薬の話①」では、その魅力と歴史について簡単にご紹介しました。今回は、長い歴史から得られる知見を実際の薬の効能効果につなげていくためにの、処方と製法についての工夫についてお話させて頂きたいと思います。■なぜ処方と製法が大切なのか

素晴らしい魅力を秘めた生薬ですが、その自然の力を、現代社会が求める水準の医薬品として活かしていくには、しっかりとした処方と製法で、プロの手によって、お薬に仕上げていく必要があります。 みなさまは、「医薬品の3要素」というのを聞いたことはありますでしょうか?それは、「有効性」、「安全性」、「品質」の3つです。現代社会では、これらを全て高い水準で満たすものだけが、信頼できるお薬とされています。薬を司る法律・薬機法の正式名称が “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律” であることからも、3要素が決定的に大切であることが分かります。実は、自然の恵みをそのまま薬として活用しようとするときには色々な難しさがあります。そんな中で、処方は「有効性」と「安全性」を担保するものであり、製法は「品質」を現代レベルで担保するために必要なものなのです。■生薬をつかった処方について

一般に「処方」といえば薬の調合や服用法についての指示のことを指しますが、ここでいう処方は、生薬の組み合わせかたのことです。生薬を上手にブレンドし、身体全体に効能をいきわたらせるために、良い組み合わせ方を見つけることは非常に大切です。しかし一方で、生薬はひとつひとつに無数の成分を含み、しかも生薬を組み合わせれば、それぞれの相互作用もでてきます。現代社会で求められるレベルの「有効性」と「安全性」を、全ての物質についてデータを科学的に積み上げていく手法で担保することは困難です。なので、生薬のお薬の「有効性」「安全性」ついては、処方自体の歴史(長いものでは数千年)や長年の使用実績が何よりの担保になってきます。 日本の医薬品において、生薬の処方はいくつかの系譜に分類でき、入手できる方法も様々ですが、今回は身近な街のドラッグストアで見かける2大勢力、漢方薬(一般用)と、生薬を用いた家庭薬についてご紹介します。(1)漢方薬(一般用)

例:葛根湯、防風通聖散 漢方薬は、古代中国から伝来し、その後日本で発達した「漢方医学」の理論に基づいて、生薬を組み合わせた薬です。漢方というと中国直輸入の処方のように見えますが、漢方医学は日本で独自の体系化を遂げてきたもので、中国の中医薬に基づく中薬(そのように呼びます)とは処方や配合量が異なっています。ドラッグストアで買える一般用の医薬品としては、2021年現在294の処方が国により認められ、様々なメーカーにより販売されています。処方の名前そのもので売られていることが多いですが、例えば「ナイシトール」など別の名前がつけられている場合もあります。漢方処方は、処方・剤形・製法が古医書に規定されているのが特徴です注1。長い歴史の裏付けのある、実証と書物に基づいた処方です。(2)生薬を使った家庭薬

例:龍角散、毒掃丸 家庭薬とは、「長い伝統と使用経験を積んだ家庭の常備薬」のことで、法的な定義はありませんが、いわゆる薬局薬店でよく見かける昔ながらの一般用医薬品のことを指します。生薬を使ったものが多く、そうした家庭薬の代表例は龍角散、太田胃散、救心、宇津救命丸などで、毒掃丸もその一つです。どれも、一度は聞いたことがある商品ですよね?いずれも複数の生薬を用いていますが、漢方薬とは言いません。 これらの家庭薬のルーツは、様々です。例えば毒掃丸は、漢方処方の1つで、江戸時代中期の医師・香川 修徳(かがわしゅうとく)が残したと言われる「香川解毒剤」をもとにしたものですし、他の処方には、漢方を中心に蘭方(江戸時代に日本にもたらされたオランダ医学)の知恵を摂り入れたものもあります。また、数百年前から語り継がれる一子相伝の秘伝薬だったものもあります。古くからの知恵を生かしながらも、古医書に縛られず、新しい知識も取り入れています。 生薬を使った家庭薬に共通しているのは、日本社会に広く受け入れられた処方であることと、市場での長い使用実績をもつことです。伝統を踏まえつつも、近代・現代人の生活スタイルにより合った処方といえるでしょう。 各製品の歴史がわかるサイト:家庭薬ロングセラー物語 龍角散/太田胃散/救心/宇津救命丸/毒掃丸 毒掃丸の歴史はこちらも:毒掃丸と「毒退治」のトラ

■製法について

製法、つまりどのようにして生薬を薬に仕上げるかは、医薬品の3要素の1つ「品質」を担保するために重要です。わかりやすいように製法と表現しましたが、薬の世界の用語でいうと、剤型(=薬のかたち 例:錠剤)や製造方法のことを指しています。古くから臨床応用されてきた処方と同等の品質にならない剤型で作ったり、大切な成分が変質してしまうような製造方法をとれば、期待している有効性が発揮できないかもしれません。 生薬を加工した剤型には、様々なものがありますが、伝統的かつ代表的な方法は、煎剤(せんざい)と丸剤です。煎剤とはいわゆる煎じ薬のことで、刻んだ生薬をティーバックのような袋に入れ(現代の場合)、土瓶などを用い、湯で煮詰めたものを飲みます。古来、漢方医学では煎じてのむ処方がほとんどなので、そうした処方の場合は、煎剤が最も「正統な」飲み方で、効果もより期待できます。風味が強いこともありますが、生薬においては、風味も薬の一部です。一方で、飲み手の側で手間がかかるほか、単に水で煮詰めるだけでは精油成分が引き出せないなどの欠点もあります。 丸剤は、生薬を粉末にしたものを丸く加工したもので、携帯性にすぐれ、すぐに飲める、のみ手には便利な剤型です。また、胃で溶け出すまで時間がかかりますから、ゆっくり効き目が表れるという特徴があります。本来煎剤として伝わってきた漢方処方を、煎じずに粉末にして服用しても、効果が得られないものがあるともいわれ注2、なんでも丸剤にできるわけではないのですが、丸剤は自然の恵みの生薬をまるごと粉末にしているため、水で煮だせない成分などを含む、薬効部位全体を残さず体にとりいれることができる点で優れています。ちなみに、毒掃丸は、のみやすさ・調節のしやすさも考えたうえで、天然の生薬の恩恵を丸ごと活かすために小さな粒の丸剤となっています。 煎剤と丸剤の他に、煎剤の欠点を補うために昭和30年代以降に登場した剤型として、エキス剤というものもあります。エキス剤は、生薬を適切な溶剤で浸出し、それを濃縮したもので、煎剤に効果がやや劣る場合があるものの、顆粒として服用できるので携帯に非常に便利です。現代では、エキス化した生薬を原料にすることで、ドリンク剤・錠剤・カプセル剤など様々な剤型の医薬品に生薬が含有されるようになっています。 このように、生薬の魅力を活かしながらも品質の高いお薬を作るために、化学成分の医薬品とはちょっとちがう、様々な剤型の生薬製剤が存在しているのです。

丸剤は、生薬を粉末にしたものを丸く加工したもので、携帯性にすぐれ、すぐに飲める、のみ手には便利な剤型です。また、胃で溶け出すまで時間がかかりますから、ゆっくり効き目が表れるという特徴があります。本来煎剤として伝わってきた漢方処方を、煎じずに粉末にして服用しても、効果が得られないものがあるともいわれ注2、なんでも丸剤にできるわけではないのですが、丸剤は自然の恵みの生薬をまるごと粉末にしているため、水で煮だせない成分などを含む、薬効部位全体を残さず体にとりいれることができる点で優れています。ちなみに、毒掃丸は、のみやすさ・調節のしやすさも考えたうえで、天然の生薬の恩恵を丸ごと活かすために小さな粒の丸剤となっています。 煎剤と丸剤の他に、煎剤の欠点を補うために昭和30年代以降に登場した剤型として、エキス剤というものもあります。エキス剤は、生薬を適切な溶剤で浸出し、それを濃縮したもので、煎剤に効果がやや劣る場合があるものの、顆粒として服用できるので携帯に非常に便利です。現代では、エキス化した生薬を原料にすることで、ドリンク剤・錠剤・カプセル剤など様々な剤型の医薬品に生薬が含有されるようになっています。 このように、生薬の魅力を活かしながらも品質の高いお薬を作るために、化学成分の医薬品とはちょっとちがう、様々な剤型の生薬製剤が存在しているのです。  また、製造方法も品質を左右します。まず製薬会社として、製造管理・品質管理の基準(GMP:Good Manufacturing Practice といいます)を遵守することは大原則です。そのうえで、生薬を用いた医薬品を作るには、独特のノウハウが必要です。薬効成分の均一性を保つこと、服用後適切なタイミングで溶けるようにすること、熱をかけるときに成分を破壊してしまわないこと、などなど、天然物を適切に加工しなければなりません。同じ材料を同じ機械で加工しても、ノウハウの有無によって、成分のバランスが変わり、のんだ後の実感が異なることもあり得ます。 こうした生薬独特の難しさを克服し、伝統の生薬処方を安全安心の現代的医薬品としてお届けしようと、当社を始め、漢方薬や生薬製剤を扱う製薬会社の製造管理・品質管理の部門のスタッフが、日々の職務に励んでいます。 注1:参考サイト 日本漢方生薬製剤協会 webサイト内「漢方の解説」2021年10月29日閲覧 注2:参考文献:秋葉哲夫、医療用漢方製剤の歴史、日東医誌 2010、vol.61-7, p881-888 写真説明:丁寧に製造された毒掃丸は、最後に人の目で目視され、ビンに充填されていきます。 ひとこと 最後までお読みいただきありがとうございます。記事がお役に立ちましたら、SNSでもご共有いただけますと幸いです! 毒掃丸のお買い求めは全国のドラッグストア・通販サイトで。見つからない場合は「毒掃丸をください」と申し出てください。こちら(SHOPどくそうがん)でも販売しております→ショップどくそうがん | 便秘薬の毒掃丸 山崎帝國堂のネットショップ (dokusougan.jp)

また、製造方法も品質を左右します。まず製薬会社として、製造管理・品質管理の基準(GMP:Good Manufacturing Practice といいます)を遵守することは大原則です。そのうえで、生薬を用いた医薬品を作るには、独特のノウハウが必要です。薬効成分の均一性を保つこと、服用後適切なタイミングで溶けるようにすること、熱をかけるときに成分を破壊してしまわないこと、などなど、天然物を適切に加工しなければなりません。同じ材料を同じ機械で加工しても、ノウハウの有無によって、成分のバランスが変わり、のんだ後の実感が異なることもあり得ます。 こうした生薬独特の難しさを克服し、伝統の生薬処方を安全安心の現代的医薬品としてお届けしようと、当社を始め、漢方薬や生薬製剤を扱う製薬会社の製造管理・品質管理の部門のスタッフが、日々の職務に励んでいます。 注1:参考サイト 日本漢方生薬製剤協会 webサイト内「漢方の解説」2021年10月29日閲覧 注2:参考文献:秋葉哲夫、医療用漢方製剤の歴史、日東医誌 2010、vol.61-7, p881-888 写真説明:丁寧に製造された毒掃丸は、最後に人の目で目視され、ビンに充填されていきます。 ひとこと 最後までお読みいただきありがとうございます。記事がお役に立ちましたら、SNSでもご共有いただけますと幸いです! 毒掃丸のお買い求めは全国のドラッグストア・通販サイトで。見つからない場合は「毒掃丸をください」と申し出てください。こちら(SHOPどくそうがん)でも販売しております→ショップどくそうがん | 便秘薬の毒掃丸 山崎帝國堂のネットショップ (dokusougan.jp)生薬の話① 生薬の魅力と歴史

2021.10.17 生薬(しょうやく)という言葉は、ご存じでしょうか?生薬とは、天然の植物・動物の薬効部位を使った薬のこと。たとえば、毒掃丸は冒頭の写真にある6種類の植物性生薬を原料にした便秘薬です。また、漢方薬や多くの家庭薬が、生薬を原料としています。今回は、そんな生薬の魅力と、利用・研究の歴史を簡単にご紹介したいと思います。

生薬(しょうやく)という言葉は、ご存じでしょうか?生薬とは、天然の植物・動物の薬効部位を使った薬のこと。たとえば、毒掃丸は冒頭の写真にある6種類の植物性生薬を原料にした便秘薬です。また、漢方薬や多くの家庭薬が、生薬を原料としています。今回は、そんな生薬の魅力と、利用・研究の歴史を簡単にご紹介したいと思います。■生薬の魅力とは

生薬の魅力は、特定の薬効成分のみを抽出または化学合成した一般的な医薬品原料と違って、天然の植物・動物の薬効部位をそのまま活用しているところにあります。 例えば、植物の場合、葉・花・つぼみ・茎・樹皮・枝・根など草木によって利用する部分が異なりますが、薬効部位を乾燥させたり粉にしたりして、まるごと薬の原料としています。興味深いことに、生薬になる植物は多くの場合、何種類もの薬効成分を含んでおり、薬効部位をそのまま活用にすることで、すべての薬効成分を体に摂り入れることができます。そして、生薬を使った伝統薬の多くは、複数の生薬を組み合わせています。いくつもの薬効を持つ生薬を更にブレンドすることで、調子の悪い箇所だけではなく、体全体の健康バランスを整えることを期待しているのです。 そして、こうした魅力や長所を裏打ちしているのが、生薬の利用と研究の長い歴史です。

そして、こうした魅力や長所を裏打ちしているのが、生薬の利用と研究の長い歴史です。 ■生薬利用と研究の歴史

現代の日本で使われている生薬は、中国と日本の長い歴史のなかで選び抜かれたものです。 よく薬食同源(または医食同源)と言いますが、薬と食べ物は、その根源はもともと同じです。文明化以前、人類の生活においてはまず食があり、食べることが生きることそのものでした。やがて、一部の食べ物が体に良いことが分かると、天然物を用いた医行為が行われるようになり、生薬の歴史が始まりました。(多くの古代文明で、生薬を活用した医療が現れ、呪術と並行して用いられたことは本ブログでもご紹介したとおりです)それ以来、20世紀に入って化学療法が確立されるまで、薬といえば生薬やその抽出物でした。 先史日本においては、縄文時代の遺跡から、今も生薬として使われるキハダの樹皮が発見されていると言われていますが、生薬を使っていたことを示す考古学的な痕跡はそれだけのようです。本邦で本格的に生薬が使われるようになるのは、中国から医学の知識がもたらされる飛鳥時代以降のことです。 一方、中国では日本より遥かに古くから、生薬の知識は洗練された体系になっていました。中国に於ける最も古い生薬の文献は『神農本草経(しんのうほんぞうきょう)』という書物ですが、これは後漢の時代(西暦25~220年)に書かれ、365種類の生薬が体系的に収載されています。ちなみに、この書名の最初にある「神農」とは、古代中国の伝説上の皇帝で、草木の薬効を調べるために自ら草根木皮を嘗め、最後には植物の毒にあたって死にましたが、神農が選び伝えた生薬により多くの民が救われたとされています。これは、薬の歴史の裏側には犠牲もあったことが分かりやすく示された説話だと思います。その後も幾星霜、中国では独自の医学の発展とともに、生薬の知識が蓄積されていきます。明代に李時珍が著した『本草綱目(ほんぞうこうもく)』は特に有名です。 これら中国の生薬関係の文献は、日本には飛鳥時代に朝鮮半島経由でもたらされ、その内容が徐々に日本社会に受容されていったようです。その後も中国との往来を通じて時折新たな文献ももたらされるなか、平安時代には和名を併記した日本版生薬本も現れます注1。江戸時代に入ると、生薬学は一層盛んになり、中国書の翻訳・解釈にとどまらず、日本に自生する植物・動物などの研究に発展しました。『養生訓』で有名な学者・貝原益軒が1709年に刊行した『大和本草(やまとほんぞう)』(下の写真)は、独自の分類法で日本にある生薬を中心にまとめたことで高く評価されています。 日本で使われている生薬の研究は、このように、文献が残っているものだけで2000年の歴史があります。また現代では、生薬の科学的な成分研究や、生薬を使った製剤の医学薬学研究が行われ、知見は日々深まっています。 貝原益軒『大和本草』(国立科学博物館の展示)wikipedia ©Momotarou2012 なお、生薬の魅力と長所をそのまま生かし、長い歴史から得られる知見を実際の薬の効能効果につなげていくためには、処方と製法について工夫が必要です。次回の「生薬の話② 自然の力を医薬品に活かすために」では、これらの点についてお話させて頂きたいと思います。

貝原益軒『大和本草』(国立科学博物館の展示)wikipedia ©Momotarou2012 なお、生薬の魅力と長所をそのまま生かし、長い歴史から得られる知見を実際の薬の効能効果につなげていくためには、処方と製法について工夫が必要です。次回の「生薬の話② 自然の力を医薬品に活かすために」では、これらの点についてお話させて頂きたいと思います。 生薬と漢方薬の違い 生薬とは、天然の植物・動物の薬効部位を使った薬のことです。1つの生薬が単体で用いられることもあれば、複数の生薬を組み合わせたり、科学合成薬と組み合わせて使われたりします。組み合わせたり加工する場合には、個別の生薬は、薬の「原料」と位置づけられます。一方、漢方薬は、中国伝来の漢方医学に基づいて処方される医薬品を指しますが、多くの場合、複数の生薬を組み合わせて作ります。つまり、生薬は漢方薬を構成する原料です。生薬は、漢方薬の他にも、市販の家庭薬の原料としても広く活用されています(関連リンク:「生薬の話② 自然の力を医薬品に活かすために」)。

■毒掃丸と生薬

生薬の便秘薬・毒掃丸には、選び抜かれた生薬が6種類含まれており、それぞれの作用が一つになって、便秘や便秘に伴う吹出物、肌あれなどの症状を改善します。1.ダイオウ(大黄)

大腸の働きを活発にして自然なお通じを促してくれます。

英名:Rhubarb 学名:RHEI RHIZOMA 産地:中国(青海、甘粛、陜西、四川など)の高地。主に野生品。 国産大黄は、主として北海道で生産。 薬用部位:根茎。 性状:特異なにおいがあり、味はわずかに渋く、苦い 作用:瀉下作用、抗菌作用、抗ウイルス作用等 関連記事:『便秘と「デトックス」②医薬の歴史にみるデトックスの系譜と、毒掃丸』2.エイジツ(栄実)

瀉下作用により、自然なお通じを促してくれます。

英名:Rose Fruit 学名:ROSAE FRUCTUS 産地:中国、北朝鮮。 薬用部位: ノイバラの偽果又は果実。 性状:わずかににおいがあり、花床は甘くて酸味がある。 堅果は初め粘液ようで、後に渋くて苦く、刺激性がある。 作用:瀉下作用。3.カンゾウ(甘草)

おなかの痛みの緩和や痔等の痛みに効果を発揮します。

英名:Glycyrrhiza 学名:GLYCYRRHIZAE RADIX 産地:中国(内蒙古、甘粛など)、ロシア、アフガニスタン、イラン、パキスタン。 薬用部位:根およびストロン(匍匐茎)。 性状:弱いにおいがあり、味は甘い。 作用:解毒作用、抗炎症作用、抗アレルギー作用、鎮咳作用等。 天然の甘味料、グリチルリチン酸の原料。4.コウボク(厚朴)

食欲不振、腹部膨満や腸内異常醗酵に効果があります。

英名:Magnolia Bark 学名:MAGNOLIAE CORTEX 産地:長野、岐阜、富山、鹿児島県、北海道などの野生品。 中国(四川、湖北など)。薬用部位:ホオノキの樹皮。 性状:弱いにおいがあり、味は苦い。 作用:健胃・整腸作用等。

関連リンク:「薬樹ホオノキの植樹」5.サンキライ(山帰来)

便秘に伴う 吹出物、肌あれに効果を発揮します。

英名:Smilax Rhizome 学名:SMILACIS RHIZOMA 産地:中国の広東省が最も産量多く、他では湖南省など。 薬用部位:塊茎。 性状:わずかににおいがあり、味はほとんどない。 作用:排膿・解毒作用。

関連記事:『便秘と「デトックス」②医薬の歴史にみるデトックスの系譜と、毒掃丸』6.センキュウ(川芎)

血液の循環を良くして、のぼせ、頭重を和らげてくれます。

英名:Cnidium Rhizome 学名:CNIDII RHIZOMA 産地:北海道が主。その他岩手、群馬、富山、新潟など。 薬用部位:根茎。 性状:特異なにおいがあり、味はわずかに苦い。 作用:補血、強壮、鎮静、鎮痛作用。 婦人薬に多く配合されています。 以上、生薬の魅力と、利用・研究の歴史を簡単にご紹介しました。「生薬の話② 自然の力を医薬品に活かすために」も併せてご覧ください。 (最終更新日:2022年10月9日) 注1:参考文献 真柳誠「中国本草と日本の受容 」『日本版 中国本草図録』巻9、p218-229, 中央公論社 1993年 (webサイト中国本草と日本の受容 (umin.ac.jp) 2021/10/16 17:34参照) 写真説明:毒掃丸シリーズの便秘薬に使われている生薬の一覧です。 ひとこと 最後までお読みいただきありがとうございます。記事がお役に立ちましたら、SNSでもご共有いただけますと幸いです! 毒掃丸のお買い求めは全国のドラッグストア・通販サイトで。見つからない場合は「毒掃丸をください」と申し出てください。こちら(SHOPどくそうがん)でも販売しております→ショップどくそうがん | 便秘薬の毒掃丸 山崎帝國堂のネットショップ (dokusougan.jp)