月別アーカイブ: 2022年1月

うんちと便秘

2022.01.30 うんち(便・お通じ)は、体のコンディションを教えてくれる、大切な自分のお腹からの「お便り」です。うんちについてよく知れば、病気のシグナルに気づくこともできますし、快便を目指す方法も見えてきます。今回は、そんなうんちについてやや詳しくお話しし、便秘や下痢の時の便の状態についても触れていきます。そして、本ブログは便秘対策を目的としていますので、最後に便秘でよいうんちが出ずお悩みの方に、快便にむけたアドバイスもさせて頂きたいと思います。

うんち(便・お通じ)は、体のコンディションを教えてくれる、大切な自分のお腹からの「お便り」です。うんちについてよく知れば、病気のシグナルに気づくこともできますし、快便を目指す方法も見えてきます。今回は、そんなうんちについてやや詳しくお話しし、便秘や下痢の時の便の状態についても触れていきます。そして、本ブログは便秘対策を目的としていますので、最後に便秘でよいうんちが出ずお悩みの方に、快便にむけたアドバイスもさせて頂きたいと思います。■うんちの基本

(1)重量・回数

便の正常な便通の範囲は、重量は80~200gで、排便回数が週3回~日3回とされています注1。 現代日本人のうんちの1日量の実態調査は少なく注2、平均値などはよく分かりませんが、一般的には一日の便量は100~200gと言われています(例えば仮設トイレのタンク量などは大便1日あたり200gで設計されているようです)。そもそもうんちの量が日々変わるのは、皆様お気づきの通りです。難消化性の食物繊維を多く含む食生活(穀物主体など)をしていると、うんちの量は増えていきます。また、腸のコンディションや排便頻度などによって、同じ食生活でもうんちの量は増減します。 排便回数の実態ですが、5155人の日本人を対象にしたインターネット調査に基づく研究論文 注3によると、日本人は平均するとほぼ1日に1回の排便があるようです。但し、排便の頻度は人によってばらつきがあります。 日本人の排便頻度(週あたり) 注3: 8回以上 25.0% 3から7回 66.6% 0から2回 8.4% 平均排便頻度 6.9回 関連リンク:「ニッポン人の便秘事情を俯瞰する」うんちの所要時間 複数の民間調査結果を見ると、トイレに入ってから排便を終えるまでの所要時間は5~6分の間が多いようです。トイレで一息ついたり、ゲームや読書をする人もいるでしょうから、これを純粋に排便時間ととらえてよいか、微妙です。一方で、実際に便が肛門から出るのにかかる時間は、もっと短いようです。外国での観察研究によると、ネコからゾウまでのさまざまな哺乳動物が、体の大小にかかわらず、ほぼ一定の12+/-7秒で便を排出しているといいます注4。屋外で慌てて排便することを想像してみれば、人間もその程度の時間で済ますことができそうに思えませんか?

(2)組成

うんちは、水分60~70%、腸壁細胞の脱落物15~20%、腸内細菌類10~15%、食物残渣5%で構成されています注1。それぞれの要素を簡単に解説します。 うんちの大半は水分ですが、飲んだ水や食べ物の中の水分がそのままうんちを形作っているわけではありません。人は飲食で1日に約2Lの水分を摂取しますが、消化管内では、口から入るより遥かに多い8L以上の消化液が分泌され、そのうえで小腸と大腸で10L近くの水分が吸収されています(つまり同じ水が内外を何回転も循環しています)。そして最終的な僅かな残りが、うんちに含まれるのです。見えない体内で、ずいぶんダイナミックな出入りが起きていると思いませんか?自分の体から出てくる消化液の量に驚かされますし、腸の調子の変化で下痢や便秘が起きるのも納得できますね。次の腸壁細胞の脱落物とは、主に腸の内側表面の、腸管上皮細胞の死骸です。この腸の内側の細胞の寿命は短く、場所によっては2~3日です。うんちの2割は自分の体のカスなのです。腸内細菌類は、主に腸内に棲みついている100兆個とも言われる細菌の死骸などです。多くの腸内細菌は、腸管表面の粘液層の中にいたり、線毛で粘液にくっついていたりしますが、うんちと一緒に排出されてしまう生きた菌もいます。うんちに菌がいっぱいいるのはそのためです(無害な菌も沢山いますが、感染症を引き起こす病原菌もいます)。食物残渣とは、主に食べ物の中にある難消化性の食物繊維です(それ以外の成分は、ほとんど消化吸収されます)。私たちは毎日10~20g程度の食物繊維を食事から摂取しており、消化液によってはもちろん、腸内細菌によってさえも分解されなかった、最後の残りがうんちの材料になります。食物繊維は保水力が高いので、摂取量を少し増やすだけでも便のかさを増すことができます。 このように、うんちは、前日食べたものの未消化分だけがそのまま出ているわけではなく、もっとダイナミックで複雑な人体と腸内細菌の働きにより作られているのです。(3)比重

うんちの比重は1より少しだけ大きく、水にゆっくり沈みます。時々うんちが水に浮くことがありますが、大抵のケースは、腸内細菌によって生成されたメタンガスが含まれているからだと考えられます注5。メタンガスは、腸内ではありふれた無臭のガスであり、うんち全体がのどかに浮いていているような場合、健康上別に問題ありません。但し、注意が必要なのは、消化不良の、脂分が残っているように見える便片(脂肪便)が浮いている場合です。暴飲暴食をしていないのにこうした便が続くようでしたら、消化酵素の出が悪くなる病気(例えば慢性膵炎)の可能性がありますので、お医者様に相談してください。 関連リンク:「おならの原因と対策」(4)ニオイ

私たちが日々感じている印象の中で、うんちを「うんち」たらしめている最大の要素は、やはりニオイではないでしょうか。あの特有で奇妙な便臭の感覚(感覚質、クオリア)には、閉口させられます。このニオイの元は、大腸の悪玉菌(ヒトに悪い影響を及ぼす細菌)が、がタンパク質を構成するアミノ酸の1つ、トリプトファンを分解することで発生するインドールとスカトールという2つの物質です。人間だけでなく、犬猫や、草食哺乳類のうんちもこれらを含んでいます注6。インドールやスカトールが増えて便臭が強くなるのは、(1)肉などタンパク質の多い食事を食べた時や、(2)腸内環境が悪化して悪玉菌が増えてきた時、あるいは(3)便秘でうんちの滞留時間が増えた時です。すなわち、野菜や穀物中心の食事を食べたり、腸内環境を改善したり、便秘を改善すれば、うんちのニオイは良くなります。こうしたニオイを改善する方法は、いわゆる「腸活」の代表的なメニューと重なります。 関連リンク:本ブログの「腸活」記事のタグ 理想的なうんちのニオイは、便臭自体が強くなく、漬物のような発酵臭がほのかにまじっています。大腸の中で、善玉菌が優勢になると、うんちのニオイは変わってきます。善玉菌は、インドールやスカトールのような悪臭物質は出さず、代わりに発酵食品から感じるようなニオイがしてくるようになります。年齢とともに変わるうんちのニオイ 生まれた瞬間の赤ちゃんの腸内は、無菌状態で、最初のうんちである胎便はニオイがしません。その後、お母さんの産道や環境中から得た細菌が、赤ちゃんの腸内で増殖を始めます。乳児の腸内は善玉菌であるビフィズス菌が優勢で、うんちはヨーグルトのようなニオイです。そして離乳期以降は成人と同じニオイに変わっていきます。やがて時は過ぎ、高齢者になると、ビフィズス菌類が大幅に減少するとともに、悪玉菌のウェルシュ菌が増加し、便臭が強くなります。うんちのニオイは、年齢とともに移り変わっていくのです。

関連リンク:「腸内細菌と、健康・便秘」(5)色

うんちの茶褐色の色は、消化液のひとつである胆汁に含まれる濃い黄色の色素・ビリルビンによるものです(ちなみに、ビリルビンは赤血球のヘモグロビンが分解されてできたもので、肝臓の病気などで肌が黄色くなる黄疸の症状は、ビルビリンがうまく胆汁から排出できていない状態です)。うんちの色は、腸内に長くとどまったり、腸内環境が悪玉菌優位になっていると、ビルビリンの酸化が進むことでどんどん濃くなってきます。うんちの色が日々違うのは、主にこのためです。そして理想的な便の色は、黄褐色です。 黄褐色からこげ茶色以外のうんちには、病気が潜んでいる場合があります。なるべく早く受診したほうが良いでしょう。 ■ 白・灰色→脂肪のとりすぎによる消化不良や、内臓の病気の可能性があります(バリウム服用後はOK)。 ■ 黒色→胃腸から出血している可能性があります(タール便)。 ■ 赤色→痔による出血のほか、ポリープや大腸癌など腸の病気が隠れている可能性があります。 但し、服用しているお薬の影響で、うんちの色が変わる場合があります。おかしいなと思ったら、薬を処方してくれた医師や薬剤師に問い合わせてみましょう。■便秘と下痢のときの、うんちの形

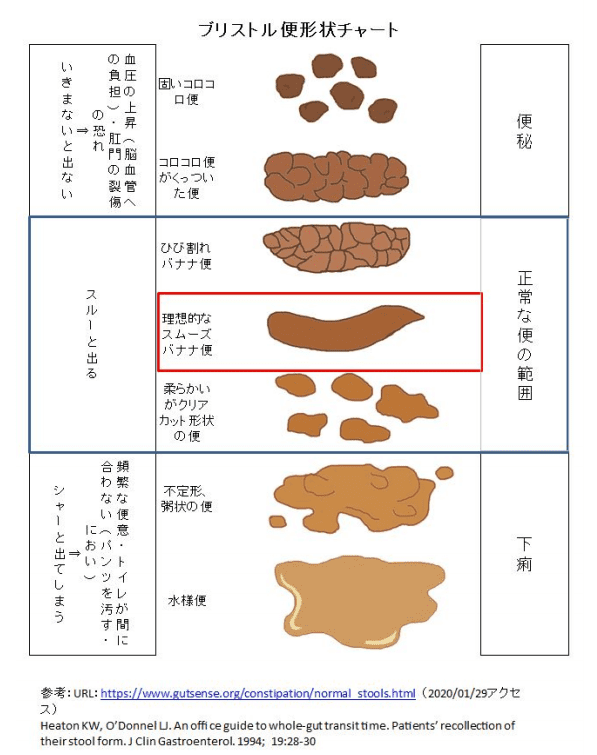

病気のない健康な人も、時々お腹を壊したり便秘になったりします。便秘とは、便を十分かつ快適に出せない状態を言い注7、下痢とは一般的に便の水分が多く便が液状かそれに近い状態を言います。 便秘は様々な原因でおこりますが(詳しくはブログ記事「便秘の種類と原因」をご覧ください)、便秘の時にはうんちは水分を失い、カチコチになってしまいます。食べ物や飲み物、あるいは体から分泌された合計10Lにのぼる水分は、小腸から大腸にかけてみるみるうちに体内に吸収されて行きます。もし便が排出されずに体内に長い時間留まっていたり、飲食で摂取する水分や消化管から分泌される水分が少なかったりすると、うんちはどんどん乾いていき、硬い大きな塊になるか、小さなコロコロ便になっていきます。 関連リンク:「宿便の話」 下痢は、便秘の時と反対に、腸の蠕動運動が激しくなりすぎたり、体内で分泌される水分が多すぎたりすることで起きます。食べすぎ飲みすぎによる消化不良、ストレス、病原菌、腸自体の病気など、こちらも原因は様々です。下痢の場合はうんちに含まれる水分は、80から90%以上にまでなります。そうした時、形はその輪郭を失っていき、最後は水のようになります。 うんちの状態は、「ブリストル便形状チャート(ブリストルスケール)」という表であらわされますので下図も参考にしてください。理想的なうんちの形状は、スムーズなバナナ状です注8。

ブリストルスケール 便秘解消で体重はどのくらい減るの? 便秘を解消した場合、体内に残っていたうんちがなくなるので体重は落ちますが、期待していたほどではないかもしれません。うんちの重量のうち、理想的な状態では7割近くが水ですが、腸内に滞留しているうちに水分が大腸に吸収されて重量も軽くなります。そのため、軽度の便秘なら、たまった便で増えている体重はあまり多くなく、一週間ぶりの排便でも、体重減少が1キロを超えることはないはずです注9。

関連リンク:「ダイエットと便秘」■便秘の方へ、快便にむけたアドバイス

お話してきたように、理想的なうんちは、あまり臭くなく、茶褐色のバナナ状のものです。そして、十分かつ快適に排便できていると実感できる状態です。便秘で悩んでいる人には、ハードルが高く感じるかもしれません。ただ、これまでうんちについて見てきて分かることは、腸の状態や、その働きのバランスを整えることの大切さです。少しでも状態を良くするために、自分で簡単にできることを挙げてみますので、まだやっていないものがありましたら、日常に摂り入れてみてはいかがでしょうか? ◎腸内環境を改善する ・自分に合ったヨーグルトを見つけて毎日食べる(詳しくは「腸内環境と便秘 ①」) ・発酵食品を摂る(詳しくは「腸内環境と便秘 ②」) ・オリゴ糖を摂る(同上) ・食物繊維を摂る(同上) ・市販の整腸薬を活用する(同上) →腸内環境の記事一覧 →腸活の記事一覧 関連リンク:毒掃丸整腸薬の製品案内/毒掃丸整腸薬の無料サンプルお申し込みフォーム 毒掃丸整腸薬は、乳酸菌と消化酵素と4種類の生薬を配合した、シナモンのような爽やかな香りがする、のみやすい整腸薬です。

毒掃丸整腸薬

複方毒掃丸 宿便の話

2022.01.15 皆さまは、宿便(しゅくべん)という言葉がどんな意味か、お分かりになりますか?手元にある広辞苑をひも解くと、宿便は次のように記述されています。 しゅく-べん【宿便】腸内に長くたまっていた便 「広辞苑」第4版 新村 出編 岩波書店 1991年 このわかりやすい表現に、異論は少ないと思います。では、宿便は具体的にどんな状態でたまっているか、思い浮かべることはできますか?もし、腸内に長時間かけてべっとりとこびりついたドロドロの物体を想像されたとしたら、それは誤りですので、ぜひ続きを読んでいただきたいと思います。宿便とは何なのかを正しく理解することは、合理的な便秘対策につながります。また、想像がつかない方や、「宿便なんて全て健康食品の会社のセールストークで、実際には全く存在しないんだよ」と考えられた方にも、ご一読頂きたいです。広辞苑的な意味での宿便は存在しますし、腸内に長くとどまりすぎた便は人の健康に悪い結果をもたらすからです。

皆さまは、宿便(しゅくべん)という言葉がどんな意味か、お分かりになりますか?手元にある広辞苑をひも解くと、宿便は次のように記述されています。 しゅく-べん【宿便】腸内に長くたまっていた便 「広辞苑」第4版 新村 出編 岩波書店 1991年 このわかりやすい表現に、異論は少ないと思います。では、宿便は具体的にどんな状態でたまっているか、思い浮かべることはできますか?もし、腸内に長時間かけてべっとりとこびりついたドロドロの物体を想像されたとしたら、それは誤りですので、ぜひ続きを読んでいただきたいと思います。宿便とは何なのかを正しく理解することは、合理的な便秘対策につながります。また、想像がつかない方や、「宿便なんて全て健康食品の会社のセールストークで、実際には全く存在しないんだよ」と考えられた方にも、ご一読頂きたいです。広辞苑的な意味での宿便は存在しますし、腸内に長くとどまりすぎた便は人の健康に悪い結果をもたらすからです。■腸内にこびりついた宿便という誤解

腸内に長時間かけてべっとりとこびりついたドロドロの宿便が、誰にでも何百グラムあるいは何キロもあるーーこれは、多くの人が思い浮かべる宿便のイメージかもしれません。なにしろ、体外に出た便は、繊維の間に入り込んだり、脂っこいと便器にべっとりついたりしますから(脂っこい便は、水に溶けにくいため流してもはがれにくい)、私たちは、便はこびりつきやすいと思っています。しかし、このイメージは大腸の中にはあてはまらないようです。確かに、もしも腸に簡単に便がこびりつくなら、長年の間に古い便がプラークのように溜まり、やがて腸閉塞になる人が続出してしまう気もしますね。 実際の人間の大腸は、便が付着しにくいようになっています。大腸は、常にダイナミックに収縮と弛緩をくりかえす蠕動運動をしているうえに、ヌルヌルの厚い粘液層に覆われていおり、さらには新陳代謝も活発で、内容物は長期間こびりつくことなく奥へ奥へと運ばれていくのです。そのヌルヌルの厚い粘液の正体は、大腸壁が分泌するムチンという粘性物質です。ムチンは人間や動物の体ではよく見られる粘液の素で、例えば、ウナギの体表がヌルヌルしているのは、ムチンの一種に覆われているからです。人の消化管は全体がこうしたムチンの粘液に覆われていますが、その中でも大腸の粘液層は厚く、1㎜近くに及びます。これにより腸の内容物は、腸壁に簡単にはこびりつかず、円滑に運ばれて行きます(ちなみに腸管粘液層は2層構造になっており、内側:空洞側は腸内細菌の住処でもあり、外側:腸側は病原菌から人体を守るバリア機能にもなっています)。バリアが破れると細菌が腸管に直接触れることになり、免疫機能が亢進して炎症をひきおこしやすくなります注1。また、粘液層の下にある大腸表面の細胞自体も、1週間程度で入れ替わるほど新陳代謝が早く、常に剥がれ落ちては便の一部となって排出されています。 関連リンク:「腸内細菌と、健康・便秘」 これらの機構のおかげで、普通に健康な毎日を送っている人の腸内に、べっとりと何キロもの大量の宿便がこびりついていることはありません。「宿便剥がし」(しゅくべんはがし)という言葉がありますが、実態に即していない表現といえるでしょう。もしご自分が今現在慢性的な便秘でないのなら、ダイエットやデトックスのために宿便取りや宿便剥がしを考えるのではなく、便秘の予防と健康な毎日のために、規則正しい生活や、バランスの取れた食事を心掛けたほうがずっと良いと思います。 ただし、いくら大腸壁に便がこびりつかなくても、大腸の内容物が滞留しないという訳ではない点には、注意が必要です。例えば、慢性的な便秘の中には、便が滞留することで引き起こされる便秘があります。先に述べたように、大腸の内容物は、蠕動運動という腸管の動きで肛門の方へ運ばれていくのですが、この蠕動運動が弱まると腸内に内容物が長く留まることになります。すると、便に含まれる水分が体に吸収されてしまって固くなり、便秘になってしまいます。このタイプの便秘は「大腸通過遅延型」と呼ばれています。その時の便は、辞書的な意味での宿便に近く、あえて言うならこれが宿便の正体でしょう(滞留便とも呼ばれます)。大腸通過遅延型の便秘も、適切に便秘薬を服用することで、たいていの場合は排便に至ります。もちろん、「腸活」など生活習慣の改善で排便できればお薬を飲む必要はありません。 関連リンク:「便秘の種類と原因」/ 腸活の記事を集めたタグ#腸活/「ダイエットと便秘」 このように、「宿便は存在しない」と言っている人がいたとして、それが「誰にでもドロドロの便が腸内に何キロも付着しているなんてことはない」という意味なら、その人は正しいと言えるでしょう。そして、「宿便は存在する」と言っている人がいたとして、それが「腸内に便が長く滞留することはある」という意味なら、こちらもまた正しいと言えるのです。宿便とは、何とも難しい言葉ですね。「宿便」のルーツ 宿便という言葉のルーツは、今となってはよくわかりません。中国の古典、江戸時代の医書、明治から近代の主要な医学書には、宿便についての記載はほぼないといいます。古典では、江戸時代の尾台榕堂という漢方医の書いた本に一か所出てくるだけです注2。現代の宿便観のルーツは、恐らく民間療法の1つである断食療法でしょう。有力な断食療法「西式健康法」の提唱者、西勝三は、1970年代には大腸のひだに溜まった宿便が病気の原因であり、断食により排出すべきと著書で述べています注3。その後も、医師の提唱する「〇〇式健康道」といった書籍で、同様の解説や、断食でドロドロの宿便が出るといった話が繰り返され、2010年頃までに広く受容されていったようです。

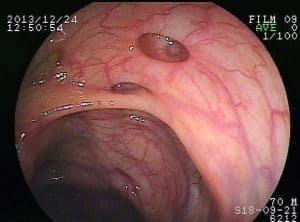

■宿便と、大腸憩室の話

宿便(滞留便)に関連するトラブルはいくつかありますが、そのうちの1つに、便が大腸憩室(だいちょうけいしつ)という大腸にできた穴に溜まることから起きるものがあります。憩室とは、大腸の内側にできる袋状のくぼみで、下の写真のように、大腸壁の外側に向かって飛び出すように形成されます。大腸に憩室ができること自体は珍しくはなく、加齢とともによく見られるようになり、内視鏡検査の所見をまとめたところ50歳代以降では15~20%の人にできていると言われています注4。ほとんどの人は憩室があっても特に問題なく過ごすのですが、ここに溜まった便などが引き金となって、炎症(大腸憩室炎)が起こることがあります。炎症の程度は様々で、外来での経過観察と抗菌剤の服用で済む場合から、手術を要することや、命に係わることまで様々です。腹痛および患部の圧痛、発熱・吐き気・嘔吐などの症状がみられるときは、医療機関を受診をしてください注5。 大腸憩室(colon dive)の写真 出典:wikimedia commons 🄫melvil 大腸憩室は、腸の内圧が高まることで、弱い部分が外側に押し出されて形成され、食物繊維の摂取不足が原因とされていますので注6、気になる方は「腸活」を兼ねてお野菜など食物繊維を積極的に摂るようにしましょう。日本では、徐々に憩室保有者が増えています注7。一度大腸憩室ができてしまった人が憩室炎を防ぐ方法は、よくわかっていませんが、喫煙や肥満が大腸憩室炎の危険因子である可能性が高いとされています注8。 関連リンク:「腸内環境と便秘 ② 発酵食品やオリゴ糖、食物繊維、整腸薬の活用」/「便秘を改善する食材:オートミール」/「野菜と便秘の話」/「便秘を改善する食材:海藻」

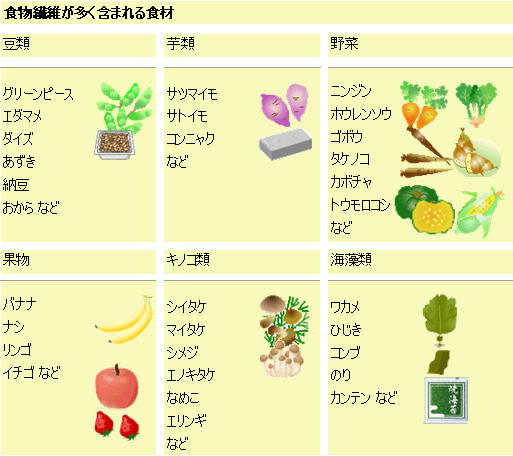

大腸憩室(colon dive)の写真 出典:wikimedia commons 🄫melvil 大腸憩室は、腸の内圧が高まることで、弱い部分が外側に押し出されて形成され、食物繊維の摂取不足が原因とされていますので注6、気になる方は「腸活」を兼ねてお野菜など食物繊維を積極的に摂るようにしましょう。日本では、徐々に憩室保有者が増えています注7。一度大腸憩室ができてしまった人が憩室炎を防ぐ方法は、よくわかっていませんが、喫煙や肥満が大腸憩室炎の危険因子である可能性が高いとされています注8。 関連リンク:「腸内環境と便秘 ② 発酵食品やオリゴ糖、食物繊維、整腸薬の活用」/「便秘を改善する食材:オートミール」/「野菜と便秘の話」/「便秘を改善する食材:海藻」  図:食物繊維が多く含まれる食材 当社作成 ★主な野菜の、食物繊維含有量

図:食物繊維が多く含まれる食材 当社作成 ★主な野菜の、食物繊維含有量

食物繊維含有量が多い主な野菜(日本食品成分表 八訂から当社作成)(g) 食物繊維総量 水溶性食物繊維 不溶性食物繊維 ごぼう 5.7 2.3 3.4 ブロッコリー 5.1 0.9 4.3 えだまめ 5.0 0.4 4.6 たけのこ 3.3 0.4 2.9 さつまいも 2.8 0.9 1.8 かぼちゃ 2.8 0.7 2.1 にんじん 2.8 0.7 2.1 ほうれんそう 2.8 0.7 2.1 ねぎ 2.5 0.3 2.2 ピーマン 2.3 0.6 1.7 ■カチカチの宿便が稀に引き起こす重大な疾患

そのほかにも、頻度は稀ですが、宿便が重大な疾患を引き起こすことがあります。こうした疾患は、診断や処置が高度に専門的です。そのため、ここではごくさわりだけ触れるにとどめておきます。 宿便(fecal impaction / stercoral-)という表現は医学的にはあまり一般的ではないようですが、一部の専門用語に用いられています。主に、長期間停滞したカチコチの便塊や、それにより発生する疾病名(宿便性腹膜炎、宿便性潰瘍、宿便性大腸穿孔など)に用いられています。高齢者などの弱った腸が、長期間の便秘により硬くなって詰まった便によって閉塞や穿孔(穴が開くこと)といった重いトラブルを引き起こすと、腹内や全身の状態が悪化し、最悪の場合死に至ってしまいます。治療には、緊急の開腹手術が必要になる疾病もあります。主に高齢者におこる疾病ですが、高齢者以外でも発生します。注意!すぐに受診が必要なケース 腹痛がひどい場合などで、便秘が稀に重篤化するケースがあります。腸の中で大量の便がカチカチに固まってしまうと、腸がふさがってしまい(腸閉塞)、敗血症・腸穿孔・腹膜炎などの重篤な状態をもたらすことがあります。例えば腸穿孔といって腸に穴が開いてしまうと、人工肛門になったり、命を落としてしまうこともあります。こうしたケースは稀ですが、突発的で急な激しい腹痛がある場合や、吐き気・嘔吐を伴う場合は、早急に受診するようにしてください。

このような本物の宿便が引き起こす様々なトラブルに対処するには、医療機関での専門的な診療が必要です。本ブログでご紹介した内容は、あくまで腸の健康意識の向上や、受診のきっかけ作りを目指したものであることに留意してください。 関連リンク:「便秘と腹痛」◇ ◇ ◇ ◇

今回は、腸内に長く留まった便のトリビアや、直接の悪影響を中心にお話ししましたが、便秘による腸内環境への悪い影響や、痔になりやすくなること、更には長期的な寿命へも影響することなどについて、別の記事もありますので、興味をお持ちの方は下記のリンク先をご覧ください。 関連リンク:「便秘とデトックス ① デトックスを理解する」/「便秘と痔」/「便秘と寿命」 そもそも、便が長期間溜まっていることは、百害あって一利なしです。日々の腸活や、セルフケアで便秘を予防し、便秘を放置しないようにしましょう。市販の便秘薬の力を借りる場合も、服用量を上手に調節してバナナ便がでるようにすると、腸に負担が少なくなります。強すぎる薬を漫然と使い続けないようにしましょう。 関連リンク:複方毒掃丸ブランドサイト/おすすめの服用方法/複方毒掃丸サンプルお申込受付フォーム 複方毒掃丸は、6種類の生薬が自然に近いお通じを促す便秘薬です。小さな丸剤なのでのむ量を調節しやすく、ちょうどよいお通じを目指せます。また、複方毒掃丸には、痛みを和らげる生薬・カンゾウが配合されています。/ ブログ記事「便秘解消を目指して ~便秘のセルフケア~」 ブログ記事「便秘薬をのむ時に大切なこと」

複方毒掃丸