月別アーカイブ: 2022年4月

野菜と便秘の話

2022.04.21 私たち現代人の多くは、毎日野菜を食べており、その鮮やかで瑞々しい緑黄色は、日々の食卓に彩りを添えてくれます。野菜は健康維持に欠かせない食材で、様々な面で私たちの体を整える働きがあります。例えば、野菜を適量食べると、大腸の働きが改善し、お通じの量や形が整えられ、結果として便通が整っていきます。今回は、そうした野菜の働きに注目し、健康全般への好影響と、野菜の効果的な食べ方、便秘対策としての野菜摂取の意義について考えてみたいと思います。この中で、野菜で改善しにくい便秘についても触れたいと思います。

私たち現代人の多くは、毎日野菜を食べており、その鮮やかで瑞々しい緑黄色は、日々の食卓に彩りを添えてくれます。野菜は健康維持に欠かせない食材で、様々な面で私たちの体を整える働きがあります。例えば、野菜を適量食べると、大腸の働きが改善し、お通じの量や形が整えられ、結果として便通が整っていきます。今回は、そうした野菜の働きに注目し、健康全般への好影響と、野菜の効果的な食べ方、便秘対策としての野菜摂取の意義について考えてみたいと思います。この中で、野菜で改善しにくい便秘についても触れたいと思います。■食材としての野菜

最初に、野菜とは何で、どんな栄養素が含まれているのかを概観してみましょう。そのあとに、野菜の主要な栄養素である食物繊維、ビタミン、ミネラルそれぞれについてまとめました。私たちは、もっと野菜を食べなければならないようです。(1)野菜の定義と、日本人の摂取量

野菜とは、食用にできる草本(そうほん)性の植物で、加工の程度が低いまま副食物として利用されるものです(農林水産省の考え方)。本草性の植物というのは、地上部の生存期間が短く、1年で花が咲き実が取れるような、茎が「木」のようにならない(木化しない)植物です。ヒトが食べない草本植物は、食べ物にあたらないので野菜ではありません。 ーー細かいことを言うならば、いちごやスイカは野菜の定義にあてはまるが果物ではないのか・イモ類の一部は副食でなく主食である・きのこは野菜に入れないのか・等、うまく分けられない部分は多くあるようです。ただ、植物はそもそも、同じ品種の同じ部位でも生育時期や調理によって含まれる栄養素や料理への使われ方が変わってくるなど、複雑な存在です。本稿ではややゆるく捉えて話を進めていきたいと思います。 野菜がヘルシーだとわかっていても、日本人の実際の摂取量は十分ではないようです。厚生労働省の国民健康・栄養調査(令和元年版)によると、日本人の野菜摂取量は平均で 280g(男性 288g、女性 274g) で、この 10 年間あまり増減がありません。国が健康増進のために定めた目標値は350gであり、2割ほど足りていません。 この目標値は、生活習慣病などの疾病予防を目的に、食物繊維・ビタミン・ミネラルを食事から充分にとるために必要とされる野菜の量を算出して出した数字ですが注1、ただ、350gというのはかなり多いと感じます。実際に、この数値はちょっと多すぎるのではないかという意見もあるようです注2。(2)食物繊維について

野菜には、食物繊維が豊富に含まれています。食物繊維とは、ヒトの消化酵素で分解されず、大腸まで届く食品成分のことです。食品は、私たちのやわらかい喉で飲み込むことができて、かつ消化吸収か排泄を完了させられなければなりません。野菜は、人が食べられるくらいに柔らかく、でも、難消化性の部分をかなり含んでおり、消化吸収されなかった部分は便になって排泄される―そんな有機体なのです。例えばリーフレタスの場合、可食部100g中、水分94.0gを除く6.0gのうち、食物繊維は1.9gを占めています(日本食品成分表八訂)。 食物繊維は、栄養として消化吸収されないにも関わらず、ヒトの健康な生活のためには不可欠な成分です。食物繊維は、水に溶けやすい水溶性食物繊維と、水に溶けにくい不溶性食物繊維に分けられます。水溶性食物繊維は、便をやわらかくしてくれる上に、体によい善玉菌とよばれる腸内細菌のエサになり、善玉菌を増やすことで腸内環境を改善してくれます。不溶性食物繊維は、便のカサをふやしてくれて、快便のときの「ドッサリ」感のもととなります。腸内環境を改善してくれるのは水溶性食物繊維の方ですが、健康維持のためには水溶性・不溶性の両方をバランスよく摂るようにしてください。 ヒトが食事から摂る食物繊維は、ほとんどが植物のものであり、動物性食物繊維はエビやカニの殻くらいです。植物由来の食物繊維は、穀物、野菜(いも類や豆類含む)、海藻、果物、きのこに多く含まれますが、この中でも野菜は、副菜としてカロリーをあまり気にせずに食物繊維の摂取量を増やしやすい食材です。 長年、食物繊維は栄養学的には食べ物のカスだと考えられてきました。1930年代以降、欧米で食物繊維が持つ様々な健康維持機能についての研究が進むようになり、それまで言われていた5大栄養素(タンパク質、脂質、糖質、ビタミン、ミネラル)に次ぐ6番目の栄養素だと考えられるようになってきました。現代の日本人は、食生活の欧米化もあって、食物繊維の摂取量が不足しています。厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」(2020年版)では、女性18 g以上、男性21 g以上(ともに18~64歳の場合)を食物繊維の1日の摂取目標量として定めていますが、実際の摂取量は、だいたい15g程度で、2割前後不足しています。(3)野菜のビタミンやミネラル

人間が生きていくためには、タンパク質や脂質だけでなく、適量のビタミンやミネラルが必要です。ビタミンは人体で十分にあるいは全く合成できない必須の有機物であり、合計13種類あります。ミネラルとは人体に必須の無機物で、こちらは16種類です注3。これらが欠乏すると、ヒトは病気になり、最後は生命活動が続けられず、死んでしまいます。これらは食事全般を通して摂取できますが、野菜にも、各種ビタミンや、不足しがちなカルシウム、鉄注4などが多く含まれています。 ビタミンは普通の生活で極端に不足することはありませんが、ダイエット時や、食生活が急に変化したときには注意が必要です。野菜に特に豊富なビタミンには、体の中でビタミンAになるβカロテンや、ビタミンCがあります。ビタミンAには、目や皮膚の粘膜を健康に保ったり、体の抵抗力を強めたりする働きがあります。βカロテンは、ニンジンやほうれんそうに特に多く含まれていますので、積極的にメニューに加えてはいかがでしょうか。抗酸化作用があって美容にもよいビタミンCは、ヒトの体内で全く合成できないビタミンなので、こちらも積極的に摂る必要があります(ちなみにイヌやネコはビタミンCを体内で合成できます)。ピーマン、ブロッコリー、カリフラワー、キャベツなどに多く含まれています。 ミネラルの中では、カルシウムが特に不足しています。カルシウムは、骨を強くするミネラルで、不足すると骨折や骨粗しょう症の原因になります。カルシウムは、小松菜、チンゲン菜、春菊、オクラなどに多く含まれます。また、鉄は赤血球の材料になり、不足すると貧血の原因になります。生理がある期間の女性で特に不足しており、小松菜、枝豆、ほうれんそうなどに含まれています。野菜に含まれる鉄(非ヘム鉄といいます)は、タンパク質やビタミンCが含まれる食べ物と一緒に摂取することで吸収が高まります。 ビタミンとミネラルが多く含まれている野菜を、栄養素ごとに例示してきましたが、かなり種類がばらけることにお気付きでしょうか。健康のためには、野菜は色々な種類を摂るように心掛けたほうがよさそうです。

■健康全般との関係と、野菜の食べ方

では、実際に野菜を食べることは健康にどのような好影響を及ぼすのでしょうか。たとえば、欧米の多数の疫学調査をとりまとめた論文によると、野菜摂取量が多いほど、がん、虚血性心疾患、心臓発作による死亡率が減少することがわかっています。また個別のがんにおいては、口腔・咽頭がん、食道がん、肺がん、胃がん、結腸・直腸がんに於いて、野菜摂取が多い場合のリスク低下が確定的だといわれています注5。野菜は、食べないよりも食べたほうが健康に良いことがはっきりしています。更に、野菜の成分の中でも食物繊維に絞った場合、食物繊維の摂取が長期の総死亡率を2割近く下げるという日本とアメリカでの長期にわたる大規模追跡調査の報告があります注6(様々な研究を見ると、野菜の健康への寄与の少なくともある程度が、食物繊維によるものに思えます)。 では、そんな野菜は、どう食べるのがよいのでしょうか。まず、食物繊維の観点から見ると、食物繊維含有量が高い野菜を下の表などを活用し、水溶性食物繊維もある程度含まれるように複数チョイスするのが良いと思います。ビタミン・ミネラルの観点からは、まず色々な種類の野菜を取り混ぜることです。特に目当てのビタミン・ミネラルがあるようでしたら、(3)で例示した中から選んで頂くか、独立行政法人農畜産業振興機構の一覧表が詳しいうえに見やすいので参考にされてはいかがでしょうか。 調理の際には、食物繊維を食べやすくする、あるいは野菜の量を摂るためには、煮たり茹でたりして柔らかくするのも良いです。一方、加熱の際、水溶性のビタミンが煮汁に漏れ出したり、成分が分解され減少したりします。スープを料理に活用したり、生食と組み合わせたりする工夫も必要でしょう。そして、食事が野菜ばかりにならないよう、主食・主菜・副菜のバランスがとれた献立を心掛けましょう。

食物繊維含有量が多い主な野菜(日本食品成分表 八訂から当社作成)(g) 食物繊維総量 水溶性食物繊維 不溶性食物繊維 ごぼう 5.7 2.3 3.4 ブロッコリー 5.1 0.9 4.3 えだまめ 5.0 0.4 4.6 たけのこ 3.3 0.4 2.9 さつまいも 2.8 0.9 1.8 かぼちゃ 2.8 0.7 2.1 にんじん 2.8 0.7 2.1 ほうれんそう 2.8 0.7 2.1 ねぎ 2.5 0.3 2.2 ピーマン 2.3 0.6 1.7 食物繊維の不足と大腸憩室 大腸憩室とは、大腸の内側に袋状にできるくぼみのことで、高齢になると多くの人にできます。このくぼみの中で細菌が繁殖して炎症を起こすと、大腸憩室炎という疾病が起き、悪化すると手術が必要になる場合もあります。食物繊維不足で便のカサが減ると、腸内の圧力が高まりやすくなり、憩室ができるリスクが上がるといわれています注7。こうした疾患を防ぐためにも、野菜などで食物繊維を摂ることが大切です。

■便秘と野菜~改善する場合としない場合~

野菜を食べることは、便秘対策としても有効です。水溶性食物繊維は、便をやわらかくしてくれる上に、体によい善玉菌とよばれる腸内細菌のエサになり、善玉菌を増やすことで腸内環境を改善してくれます。不溶性食物繊維は、便のカサをふやしてくれて、快便のときの「ドッサリ」感のもととなります。そのため、食物繊維が不足すると、腸内環境が悪化し、便のカサも減り、便秘になってしまう場合があります。 ならば、野菜などで食物繊維を摂りさえすれば、便秘は改善するのでしょうか。短期的には、一部の人の便秘は改善するでしょう。アメリカでの研究によると、便秘症の人147人に植物性の食物繊維(インドオオバコの種子15〜30g/日)を投与したところ、約4割の65人が治癒または改善したというのです注8。そして、この4割の人は、大腸の動きと便の排出機能に問題がない、大腸通過正常型と呼ばれるタイプの便秘と考えられる人たちでした。野菜の摂取ですぐに便秘が改善する可能性が高いのは、大腸の働きや便の排出機能が原因ではない場合なのです。 関連リンク:ブログ記事「便秘の種類と原因」 大腸通過正常型の便秘は、食べる量が少ない(=食物繊維が不足している)ときになる便秘です。ダイエットをしている方にもみられる便秘です。こうした方は、野菜を積極的にとるようにしましょう。実際に、食物繊維の摂取で便のカサが増えることが報告されています注9。 関連リンク:ブログ記事「ダイエットと便秘」 野菜を食べてもあまり便秘が改善しない場合は、あなたは大腸通過正常型以外の便秘で、具体的には腸の動きが悪いか、便意を感じにくくなっているのかもしれません。ご自身の便秘の原因については、医療機器を用いた本格的な診察をしないと確定できませんが、まずは実際に野菜で便秘が改善するか試してみましょう。もし便秘が改善しない場合は、野菜を選ぶ時に、不溶性食物繊維だけでなく、水溶性の食物繊維を増やすことを心がけましょう。水溶性食物繊維で腸内の善玉菌を増やせば、中長期的に便秘が改善するかもしれません。こうして腸内環境の改善を目指しながら、野菜摂取以外の便秘対策を併せて行っていきましょう。 ここで1つ気を付けて頂きたいことがあります。便秘が改善しないからといって、または便のカサが増すと便秘がつらくなると考えて、野菜を食べなくならないでほしいのです。前項でご紹介したように、野菜には病気を防ぐチカラがありますし注5、食物繊維を多く食べている人は長生きする可能性が高まります注6。まず便秘を改善し、しっかり野菜を食べるようにしましょう。 …気になるデータがあります。アメリカからの報告によると、慢性便秘の患者を長期追跡したところ、10年後の生存率が便秘でない人より12%低いというのです注10。この調査では、統計的に比較可能になるように様々な因子(年齢、性別、教育レベル、癌など重大な疾患の有無、飲酒や喫煙)を調整して生存率を算出していますが、食生活の違いについては調整がされていませんでした。ですので、生存率の差が便秘の人の食生活に関係している可能性は否定できません。また、別の研究で、排便頻度が低い人は循環器疾患で亡くなるリスクが高い(こちらは食生活を含む生活習慣も調整済みです)と指摘しています注11。なぜそうなるのか原因は分かっていませんが、生活改善などで便秘を改善し、健康全般によい野菜を含むバランスの取れた食生活を送ることが、長生きに貢献する可能性がある…とは言えるのではないでしょうか。 関連リンク:ブログ記事「便秘と寿命」 ◎食物繊維摂取以外の便秘対策 (色付きの部分から関連記事へリンクします) 1.ヨーグルトやオリゴ糖を食べて、腸内環境を改善する 2.朝食を抜かず、朝起きた時に一杯の水を飲む 3.便意が来たら、我慢しない 4.有酸素運動を行い、腹筋を鍛える 5.規則正しい生活をし、リラックスを心掛ける 関連リンク:「便秘によい食べ物」/「便秘解消を目指して ~便秘のセルフケア~」 野菜の摂取や生活改善で便秘が解消できない時は、便秘薬・毒掃丸の使用も検討してみてください。複方毒掃丸は、6種類の生薬からなる便秘薬です。植物性の生薬が、大腸の蠕動運動を促し、自然に近いお通じを促します。細かい粒のお薬で、服用量を細かく調節できるのも特徴です。 関連リンク:複方毒掃丸ブランドサイト/おすすめの服用方法/複方毒掃丸サンプルお申込受付フォーム

複方毒掃丸 ぽっこりお腹と便秘

2022.04.07 ぽっこりお腹とは、文字通り、ぽっこりと張り出しているお腹周りや下腹部のことを指します。恰幅のよい太鼓腹から、便秘やガスで張ったお腹、痩せているのに下腹部だけが目立つ状態まで、多様なぽっこりお腹に多くの方が悩んでいらっしゃるようです。今回は、この悩ましいぽっこりお腹について、なぜなってしまうのか、5つの原因を挙げ、その原因ごとの対策を考えてみたいと思います。その中で、便秘によるお腹の張りへの対策についてもお話ししていきます。実は、ぽっこりお腹をへこませる対策の多くは、便秘改善にも効果があり、同時に、便秘対策をすることが、ぽっこりお腹の予防にもなるのです。また、便秘以外の病気によるぽっこりお腹や、肥満に効く漢方処方ついても触れていきたいと思います。

ぽっこりお腹とは、文字通り、ぽっこりと張り出しているお腹周りや下腹部のことを指します。恰幅のよい太鼓腹から、便秘やガスで張ったお腹、痩せているのに下腹部だけが目立つ状態まで、多様なぽっこりお腹に多くの方が悩んでいらっしゃるようです。今回は、この悩ましいぽっこりお腹について、なぜなってしまうのか、5つの原因を挙げ、その原因ごとの対策を考えてみたいと思います。その中で、便秘によるお腹の張りへの対策についてもお話ししていきます。実は、ぽっこりお腹をへこませる対策の多くは、便秘改善にも効果があり、同時に、便秘対策をすることが、ぽっこりお腹の予防にもなるのです。また、便秘以外の病気によるぽっこりお腹や、肥満に効く漢方処方ついても触れていきたいと思います。■ぽっこりお腹の原因

ぽっこりお腹の原因は、5つあると考えられます。そして、原因がどれなのかによって、対策もある程度変わってきます。あなたのお腹がぽっこりして見える原因は、次のうちどれでしょうか?(1)脂肪(皮下脂肪、内臓脂肪)

体を形作る組織のうち、エネルギーを蓄える役割を担っている脂肪。本来、生存に必要不可欠な脂肪ですが、お腹の周りにつきすぎると、ウエストサイズを大きくすることで、ぽっこりお腹の原因になります。 お腹の脂肪は、皮膚につく皮下脂肪と、内臓につく内臓脂肪に分けられます。皮下脂肪は、太ももやお尻まわり、下腹部などについている、触わると柔らかい、指でつまめる部分です。お腹の周囲だけでなくお尻や太ももなど低い位置にもつくため、皮下脂肪が増えた場合には、お腹だけがぽっこりするというよりも、いわゆる「洋ナシ形」の体形になります。皮下脂肪は、女性によりつきやすいタイプの脂肪です。 一方、内臓脂肪は、腹腔内の内臓のまわりにつく脂肪です。直接つまんだりすることはできず、お腹が膨れるように太ります。内臓脂肪は腹腔内にしかつかないので、体の中心部のボリュームが丸く膨らんだ、いわゆる「リンゴ型」の体形になります。たまった内臓脂肪は、ぽっこりお腹や太鼓腹の大きな原因の1つです。内臓脂肪は、男性によりつきやすい脂肪です。ただし、更年期以降の女性は、女性ホルモンが減少することで、男性同様内臓脂肪がたまりやすくなってきます。内臓脂肪は、皮下脂肪よりも健康への悪影響が大きいので、注意が必要です。一方で、内臓脂肪は運動などで真っ先に落ちる脂肪でもあります。 自分のお腹がどれだけぽっこりしているかの目安になる一般的な計測方法はありませんが、脂肪がつきすぎていないかどうかの目安となる数値は2つあります。皆さまよくご存知の、「腹囲」と「BMI(ビーエムアイ)」です。・腹囲の測り方と目安

両足をそろえて立ち、体の力を抜いて、息を吐いた状態でおへその位置にメジャーをあて、地面と平行に体に巻いて測ります。食事の直後を避けて計測しましょう。男性 85cm以上、女性 90cm以上だった場合は、内臓脂肪が蓄積している恐れがあります注1。(女性の方が数値が大きいですが、これは、ウエストより低い位置を測ることと、女性の皮下脂肪が多いことを織り込んだ結果です。) 体格にもよりますが、目安を超えている方は、お腹がぽっこりしていませんか?BMIとは、Body Mass Indexの略で、体格指数とも呼ばれます。肥満度を表す指標として国際的に用いられており、日本肥満学会の基準では、18.5未満が「低体重(やせ)」、18.5以上25未満が「普通体重」、25以上が「肥満」とされています。例えば、身長が165㎝の場合、体重68kg強だとBMI25になります。 BMI=体重(kg)÷(身長(m)×身長(m)) BMI値は22が理想とされていますが、23から25くらいの方が長生きだという日本人を対象にした研究報告がありますので注2、あまりストイックに考えなくてもよいのかもしれません。25を超えると、生活習慣病のリスクが高くなりますし、お腹のお肉も気になる頃だと思いますので、対策を考えたほうがよいかもしれません…。・BMIの計算式と目安

(2)姿勢

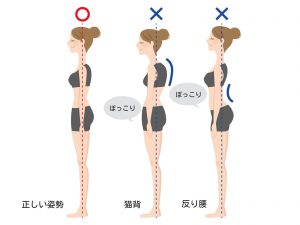

あまりおなかに脂肪がついていないのにぽっこりお腹が目立つ人や、立派なお腹が張りだしている人は、姿勢が悪いのかもしれません。生活習慣や筋力の偏りなどにより、正しくない姿勢がクセになっている場合があります。そんな悪い姿勢の代表格が、「猫背(ねこぜ)」と「反り腰(そりごし)」で、いずれもお腹がぽっこりと出て見えます。 猫背とは、背中が丸まり、骨盤が後ろに倒れた(後傾)状態に代表される姿勢です。骨盤が後ろに倒れると、下腹部がぽっこりと目立つようになります(イラストの中央)。反り腰とは、骨盤が前傾し、背骨のカーブがきつくなった姿勢です。この場合は、上半身が前に反り気味となり、お腹全体が張り出すように強調され、ぽっこりお腹が目立つようになります(イラストの右)。

猫背と反り腰は、ぽっこりお腹の原因になります (3)筋力不足などによる内臓下垂

腹筋や、横っ腹の筋力が衰えることにより、腹腔内の内臓の位置が下がってしまい、下腹部が膨らんでしまうことがあります。人間は、二本足で立って歩くようになってから、それまで前後に並んでいた臓器が縦に積み重なることになり、しっかりとホールドしないと内臓が垂れ下がりやすくなってしまいました。腹腔内の内臓の重さを受け止め支えているのは、腹膜などの内臓まわりの組織と、胴回りの腹筋などの筋肉と、骨格と、骨盤下部の筋肉(骨盤底筋)です。このうち、腹筋などの筋肉が弱ると、内臓が重力に負けて下垂してしまい、お腹がぽっこりと出て見えてしまいます。特に、姿勢が悪く内臓脂肪も多い方がこうなると、それほど太っていなくても相当お腹がぽっこりとして見えます。 ちなみに、下腹がぽっこりとしている方の中には、大腸の固定がもともと悪く、大腸が本来の位置よりも下がりがちな方がいらっしゃいます。こうした方は子供のころから便秘がちな傾向があり、この状態は、総腸間膜症、あるいは落下腸などとよばれます。(4)便秘

便秘によるお腹のハリも、ぽっこりの原因になります。便秘とは、本来体外に排出すべき便を十分量かつ快適に排出できない状態のこと注3。大抵の場合、便を出す回数が減ることで、お腹の中に便が滞留してしまいます。便は1日80~200gほど作られますが、そのうち水分が60~70%を占めています注4。大腸は常に内容物から水を吸収し続けるものなので、便秘でたまっていく便の水分は、古いものほど少なくなり、便も硬く小さくなっていきます。そのおかげで、毎日お腹の中で80~200gずつ便が増えていくという恐ろしいことにはなりませんが、代わりにカチコチの便が大腸に溜まっていくことになります(宿便)。これが、便秘の時のお腹のハリや痛みの原因になります。また、腸での内容物の発酵がより進むことで、ガスが沢山発生して、おならが増えたり膨満感が増すこともあります。 当社の独自調査で、便秘薬ユーザー550人に、便秘解消でもたらされるメリットは何かを聞いたことがあります。その際、便秘を治す最大のメリット(21の選択肢から1択)は、1位「便通に関するストレスがなくなること」16.7%、2位「スッキリすること」16.4%、3位「ぽっこりお腹が軽減、解消すること」15.1%でした注5。いかに便秘によるぽっこりお腹が悩ましいのか…便秘薬メーカーとして身につまされる結果でした。女性の生理前のお腹の張り 生理前に、ぽっこりお腹が気になる方が一定数いらっしゃいます。月経前に分泌されるプロゲストロン(黄体ホルモン)は、腸の蠕動運動を抑制するため、生理前は特に便秘になりやすい時期です。便秘になるとお腹が張って感じられ注6、人によってはぽっこりと出て見えることもあるようです。

関連リンク:ブログ記事「宿便の話」/「便秘と腹痛」/「うんちと便秘」/「便秘による不調とは ~便秘に伴う諸症状の話~」(5)便秘以外の病気

便秘以外にも、お腹が徐々に膨らんでくる病気があります。婦人系の疾患である、子宮筋腫や卵巣腫瘍でもお腹が目に見えて出てくることがあります。子宮筋腫は、子宮にできる良性の腫瘍で、30~40代を中心に高頻度で発症します。卵巣腫瘍は、卵巣にできる腫瘍で、悪性のものもあります。50~60代を中心に発症します。それぞれの症状や診断方法、治療などについては、日本産科婦人科学会の一般向けページ(子宮筋腫/卵巣腫瘍)でご確認下さい。不安な方は、医師にご相談ください。どちらも、大きくなると便秘も引き起こします。注意!すぐに受診が必要なケース 急にお腹が膨らんできたとしたら、急性の重大な疾患が原因かもしれません。腸がふさがっていたり(腸閉塞)、腸に穴が開いてしまっていたり(腸穿孔)していると、人工肛門になったり、命を落としてしまうこともあります。突発的で急な激しい腹痛がある場合や、吐き気・嘔吐を伴う場合は、早急に受診するようにしてください。

*ほかに、肝硬変、がん、その他の腫瘍などで腹水がたまってお腹がふくらむこともありますが、ここでは取り上げません。■原因別・ぽっこりお腹対策

5つの原因について見てきましたが、ここからは、そのうち脂肪、姿勢、内臓下垂、便秘の4つについて、対策をご紹介します。対策のうちかなりのものが便秘改善に良いので、いくつかを組み合わせれば、「ぽっこりお腹+便秘」の両方を改善するメニューが作れます。(1)脂肪を減らしましょう

世間には脂肪を減らすことをうたう高価な飲料や食品、サービスや施術があふれていますが、最も確実で安上がりなのは、摂取するエネルギーよりも使用するエネルギーの方が多い生活を、ゆっくりと築き上げることです。・運動不足の解消

ぽっこりお腹に悩む方は、姿勢や内臓下垂など、脂肪以外の原因も合わせて抱えていらっしゃる場合が多いと思いますが、運動習慣なら、これら全ての改善に応用できます。当社では、健康増進のために、1回30分以上の有酸素運動を週2回以上行うことを推奨しています。この程度の運動だけでは、脂肪が減少しはじめるまで少し時間がかかるかもしれませんが、やがて内臓脂肪が減り始め、ぽっこりお腹が改善していきます。また、ウオーキングやジョギングといった有酸素運動は、便秘改善に有効であるというエビデンスがいくつもあります注7。そして、これらの運動を習慣化して長期間続けることは、姿勢を維持する筋肉を発達させ、内臓を支える胴回りの筋肉も鍛えることになるので、ぽっこりお腹はかなりはっきりと改善します。 もちろん、食べ物を減らすことで脂肪を落としていくことも可能です。この場合、ダイエットに伴う便秘には気を付けてください。食事量を減らすと便秘になる/便秘がひどくなる場合があります。朝食を抜かず、食物繊維や水分はしっかりとるようにしましょう。詳しくは、ブログ記事「ダイエットと便秘」をご覧ください。番外編:漢方医学にみる、体質別の肥満対策の処方

漢方医学では、同じ太り気味でも、体質によって処方する薬が変わります。市販されている処方で肥満に用いられるものを2つご紹介します。興味がおありでしたら、これらの薬をのんでみるのが一番良いのですが、考え方を取り入れて、自分に合ったぽっこりお腹対策を考えてみるのも楽しいのではないでしょうか。 (1)防己黄耆湯(ぼういおうぎとう):汗をかきやすく、水太りで、むくみのある人の肥満を改善する処方です。黄耆(オウギ)・白朮(ビャクジュツ)・防己(ボウイ)といった生薬の効果で体に溜まった余計な水分を出し、生姜(ショウキョウ)の効果で体を温めてくれます注8。 水太りタイプの方は、外を歩くなどの活動で新陳代謝を上げることや、体を冷やさないようにするなどの工夫を、対策に加えてみてはいかがでしょうか。冷えはむくみや脂肪蓄積の原因になりますから要注意です。 (2)防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん):肥満などが原因で体に熱がこもっているような人で、便秘により体から熱の排出ができない状態の人の肥満を改善する処方です。防風(ボウフウ)や黄芩(オウゴン)など18種類もの生薬の組み合わせで作られていて注9、服用することで体重が減ることや注10、脂肪燃焼を促すことが報告されています。 肥満気味で体に熱がこもりやすい方は、便秘をしないようにする・運動量を増やして自分のちからで脂肪の燃焼を進めるなどの工夫を試してみてはいかがでしょうか。 関連リンク:ブログ記事「生薬の便秘薬と、漢方の便秘薬」(2)姿勢をよくしましょう

「反り腰」や「猫背」を矯正するためには、自分の悪い姿勢に気づいて意識すること、縮んだ筋肉をストレッチで伸ばすことと、正しい姿勢を維持する筋肉を鍛えることが大切です。 猫背の方は、胸を開くストレッチや、背中の筋肉の強化をします。また、骨盤が後傾して下腹が出ているなら、後ろ腿(ハムストリング)のストレッチも行います。そのうえで、体幹を強化し、悪い姿勢にならないことを意識します。反り腰の方は、前ももから腰にかけての筋肉(腸腰筋)を伸ばすストレッチや、背中を丸めるストレッチを行い、腹筋群や体幹を強化し、悪い姿勢にならないことを意識します。 体幹の強化については、姿勢に気をつけながら有酸素運動を続けることができるなら、きつい腹筋運動などをしなくても徐々に強化されるでしょう。また、次の(3)でご紹介するエクササイズも有効です。悩みがぽっこりお腹だけではなく、姿勢が原因で体に負担がかかっている(痛みなどがある)方は、接骨院・整体・整形外科に相談してみてはいかがでしょうか。エクササイズをもっと詳しく知りたいという方は、ジムに通われている方場合は、トレーナーに詳しく聞いてみるのもよいと思います。(3)内臓をささえる筋肉をつけましょう

内臓を支える筋肉を簡単なエクササイズ(筋トレ)で鍛えて、ぽっこりした下腹部を引き締めましょう。腹筋群だけでなく、できれば骨盤底筋も合わせて鍛えるようにしましょう。腹直筋や腹斜筋、腹横筋などの腹筋群を鍛えると、内臓下垂による下腹部のぽっこりは改善します。また、内臓を一番下で支える骨盤底筋も鍛えることで、特に出産を経験した女性の骨盤まわりのゆるみを予防します。

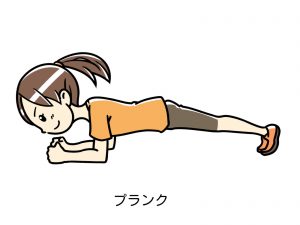

プランクは、腹筋群を鍛えます。床にうつ伏せになり、ひじから下を床につけて上半身を起こします。つま先で立ち、お尻を持ち上げて体全体を支えて30~60秒キープ。身体は一直線で、呼吸はゆっくりと。

ヒップリフトで骨盤底筋の周囲を鍛えます。仰向けに寝て、手は床・膝は90度にして立てる。ゆっくりとお尻を持ち上げ、その際、トイレを我慢する要領でおしりを締める。上げたところで3秒キープし、ゆっくりと元に戻す。 1セット10回を、3セット行います。 (4)便秘を改善しましょう

これまで見てきたように、運動不足の解消や、体幹の強化は、ぽっこりお腹を改善するとともに、便秘を改善する効果もあります。お腹を気にされるような健康志向の皆様に、ここでおススメの便秘対策を1つ付け加えるとしたら、それは善玉菌優位の健康な腸内環境をつくることです。 私たちの腸の中には、約100兆個もの細菌(腸内細菌)がいて、それらの細菌には健康に良い善玉菌と、体に悪い悪玉菌がいます。腸の中で、悪玉菌が優勢になると、腸内環境は悪化し、便秘がちになることがあります。善玉菌を増やすことは、便秘解消・改善に有効です。また、腸内細菌は人間の健康に様々な影響を及ぼしていることがわかってきています。最近は、腸内細菌の多様性が損なわれることが肥満につながるとも考えられています注11。 ◎腸内環境を改善する方法 ・自分に合ったヨーグルトを見つけて毎日食べる(詳しくは「腸内環境と便秘 ①」) ・発酵食品を摂る(詳しくは「腸内環境と便秘 ②」) ・オリゴ糖を摂る(同上) ・食物繊維を摂る(同上) 関連リンク:「便秘によい食べ物」/「便秘によい飲み物」 便秘のセルフケアの全体像については、ブログ記事「便秘解消を目指して ~便秘のセルフケア~」も参考にしていただけたら幸いです。今回の記事では、便秘解消法そのものについてはあまり触れられませんでしたが、本ブログの「便秘解消」の記事群には、便秘解消のヒントをたくさん書かせて頂いています。興味があるかたは是非ご覧ください。 生活習慣の改善で便秘が解消できない時は、便秘薬・毒掃丸の使用も検討してみてください。複方毒掃丸は、6種類の生薬が自然に近いお通じを促す便秘薬です。小さな丸剤なのでのむ量を調節しやすく、ちょうどよいお通じを目指せます。◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇

このように、ぽっこりお腹には、様々な原因があり、それぞれに対して対策をとることができます。ぽっこりお腹を解消しながら、便秘にもならない生活を目指してみてください! 関連リンク:複方毒掃丸ブランドサイト/おすすめの服用方法/複方毒掃丸サンプルお申込受付フォーム 複方毒掃丸は、6種類の生薬が自然に近いお通じを促す便秘薬です。小さな丸剤なのでのむ量を調節しやすく、ちょうどよいお通じを目指せます。また、複方毒掃丸には、腹部膨満感をやわらげる生薬コウボクが配合されています。 (最終更新日:2022年8月11日) 注1:日本内科学会などの8つの医学系の学会によるメタボリックシンドロームの診断基準のうち、ウエスト周囲径の目安を参照 注2:Tsugane S,et al. Under- and overweight impact on mortality among middle-aged Japanese men and women: a 10-y follow-up of JPHC study cohort I. Int J Obes Relat Metab Disord. 2002 ; 26(4) : p529-37. 注3:便秘症の定義。日本消化器病学会関連研究会ほか編『慢性便秘診療ガイドライン 2017』南江堂 2017年による。注4:本間研一 監修, 標準生理学 第9版, 医学書院. 2019; p.880 注5:当社調べ「便秘有訴者の現状把握のための調査」2018年5月、楽天リサーチでのインターネット調査、N=550 注6:月経前・中に便秘になる人は、月経前に腹部膨満にもなっていることが報告されている。齋藤千賀子ほか, 月経パターンと月経時の不快症状及び対処行動との関係, 山形保健医療研究. 2005 ; 第 8 号: p53-63. 注7:参考文献:高野 正太, 慢性便秘症に対する食事療法、運動療法,、理学療法, 日本大腸肛門病会誌 2019 ; 第72巻10号 : p621-627. 注8:芝野眞喜雄、ミニマムファクター漢方生薬学 第2版. 京都廣川書店. 2022年 ; p.60-61, 注9:前掲書 p.142-143 注10:伊藤隆ほか、防風通聖散の減量効果の検討、日本東洋醫學雜誌 2005 ; 56(6): p933-939. 注11:入江潤一郎ほか, 腸内細菌叢と肥満症, 日本内科学会雑誌, 2015 ; 104(4) : p703-709. ひとこと 最後までお読みいただきありがとうございます。記事がお役に立ちましたら、SNSでもご共有いただけますと幸いです! 毒掃丸や毒掃丸整腸薬のお買い求めは全国のドラッグストア・通販サイトで。見つからない場合は「毒掃丸をください」と申し出てください。こちら(SHOPどくそうがん)でも販売しております→ショップどくそうがん | 便秘薬の毒掃丸 山崎帝國堂のネットショップ (dokusougan.jp)

(最終更新日:2022年8月11日) 注1:日本内科学会などの8つの医学系の学会によるメタボリックシンドロームの診断基準のうち、ウエスト周囲径の目安を参照 注2:Tsugane S,et al. Under- and overweight impact on mortality among middle-aged Japanese men and women: a 10-y follow-up of JPHC study cohort I. Int J Obes Relat Metab Disord. 2002 ; 26(4) : p529-37. 注3:便秘症の定義。日本消化器病学会関連研究会ほか編『慢性便秘診療ガイドライン 2017』南江堂 2017年による。注4:本間研一 監修, 標準生理学 第9版, 医学書院. 2019; p.880 注5:当社調べ「便秘有訴者の現状把握のための調査」2018年5月、楽天リサーチでのインターネット調査、N=550 注6:月経前・中に便秘になる人は、月経前に腹部膨満にもなっていることが報告されている。齋藤千賀子ほか, 月経パターンと月経時の不快症状及び対処行動との関係, 山形保健医療研究. 2005 ; 第 8 号: p53-63. 注7:参考文献:高野 正太, 慢性便秘症に対する食事療法、運動療法,、理学療法, 日本大腸肛門病会誌 2019 ; 第72巻10号 : p621-627. 注8:芝野眞喜雄、ミニマムファクター漢方生薬学 第2版. 京都廣川書店. 2022年 ; p.60-61, 注9:前掲書 p.142-143 注10:伊藤隆ほか、防風通聖散の減量効果の検討、日本東洋醫學雜誌 2005 ; 56(6): p933-939. 注11:入江潤一郎ほか, 腸内細菌叢と肥満症, 日本内科学会雑誌, 2015 ; 104(4) : p703-709. ひとこと 最後までお読みいただきありがとうございます。記事がお役に立ちましたら、SNSでもご共有いただけますと幸いです! 毒掃丸や毒掃丸整腸薬のお買い求めは全国のドラッグストア・通販サイトで。見つからない場合は「毒掃丸をください」と申し出てください。こちら(SHOPどくそうがん)でも販売しております→ショップどくそうがん | 便秘薬の毒掃丸 山崎帝國堂のネットショップ (dokusougan.jp)