月別アーカイブ: 2021年5月

便秘の定義をめぐって

2021.05.25 便秘とはなにかー 今回は、便秘の定義についていくつかの視点から整理してみたいと思います。普段暮らしていくうえで、便秘の定義が分からなくても、全く困ることはないのですが、いざ詳しく知るために便秘をきちんと定義しようとすると、実はこれが結構難しいのです。

便秘とはなにかー 今回は、便秘の定義についていくつかの視点から整理してみたいと思います。普段暮らしていくうえで、便秘の定義が分からなくても、全く困ることはないのですが、いざ詳しく知るために便秘をきちんと定義しようとすると、実はこれが結構難しいのです。■日本語としての便秘

皆さまは、便秘というコトバを最初に知ったのがいつ頃だったか、覚えていますでしょうか?きっと、幼い頃、生活の中で記憶もはっきりしていないうちに覚えた方が多いはずです。3歳か4歳の頃に あなた:「うんちがでない!」 おとな:「あら、便秘なのね…」こんなやり取りを通じて、便秘という日本語を知ったのではないかと思います。 便秘というコトバの日本語の意味は、「広辞苑」によると、大便が通じないでとどこおること。便通の回数または量が異常に減少すること。 「広辞苑」第4版 新村 出編 岩波書店 1991年

だそうです。一見、簡潔です。ただ、「回数や量が異常に減少する」というのは、今一つ具体的ではありません。この語意だと、私たちは、幼少期から今までの自らの経験や周囲の人の様子から、回数や量が正常か異常かを自己判断するしかなくなってしまいます。これでは、広くみんなで比較することができません。■国際的な診断基準

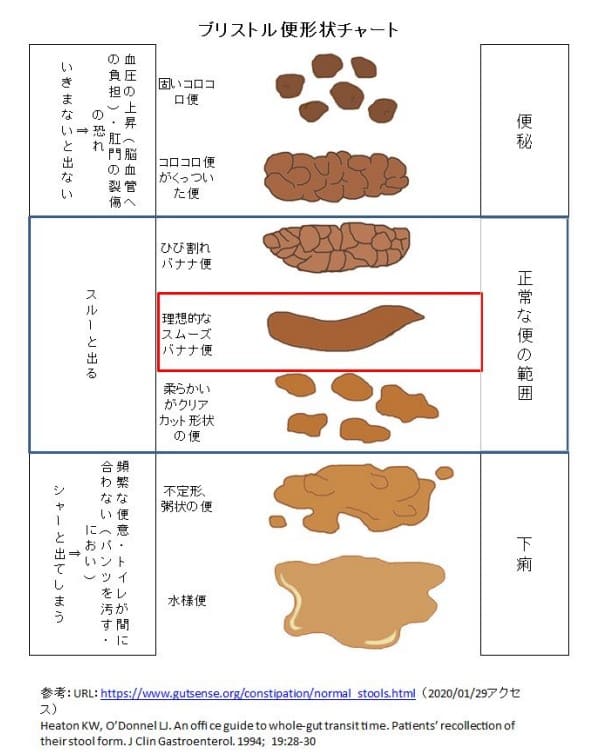

しかし一方で、客観的に定義するのも実は結構難儀なことなのです。 研究者の世界では、便秘について(機能性便秘という一般的な便秘)、国際的な診断基準があります。Rome基準という、消化管障害全体の国際基準体系のなかに含まれており、その基準は次の通りになります(太字筆者)。RomeⅣ基準による機能性便秘の定義 1 .次の 2 項目以上を満たすこと. a .排便の 1/4(25%)以上のいきみがあること. b .排便の 1/4(25%)以上に兎糞状,硬便(ブリストル便形状スケール 1 ~ 2 )を認める. c .排便の 1/4(25%)以上に残便感がある. d .排便の 1/4(25%)以上に直腸肛門の閉塞感がある. e .排便の 1/4(25%)以上に用手的な操作(例えば摘便,骨盤底の圧迫)が必要である. f .自発的排便が週 3 回未満 2 .下剤を使用せずに軟便になることがほとんどない. 3 .過敏性腸症候群の診断基準を満たさない 日本大腸肛門病会誌 第 72 巻第 10 号 2019 年 10 月・尾﨑隼人ほか

なお、1.bのブリストルスケールについては、下の図(これは当社作成)をご参照ください。スケール1~2は、下図の便の絵の一番上と、上から2番目です。 さて、この国際基準、どう思われましたでしょうか。専門家向けですから、細かいものであるのは仕方がないかもしれません。そして、具体的に定義されていますが、普通の人からみると構造がやや難解かと思います。そして何より、自発的排便が週3回未満というのが、一般人の感覚からいうと結構厳しい基準に見えないでしょうか。

さて、この国際基準、どう思われましたでしょうか。専門家向けですから、細かいものであるのは仕方がないかもしれません。そして、具体的に定義されていますが、普通の人からみると構造がやや難解かと思います。そして何より、自発的排便が週3回未満というのが、一般人の感覚からいうと結構厳しい基準に見えないでしょうか。 ■一般の人が、便秘を自覚するとき

一般の人たちの便秘についての感じ方は、この国際基準と異なっていることが、実際に指摘されています。 本ブログでは以前、「ニッポン人の便秘事情を俯瞰する」と題したエントリーで、日本人の28%が便秘だと自己認識しているということを示した論文をご紹介しました。 Tamura A, et al. : Prevalence and Self-recognition of Chronic Constipation: Results of an Internet Survey. J Neurogastroenterol Motil. 2016; 22(4): 677-84) この中で著者らは、この28%の便秘と自己認識している人たちの1週間の排便回数の平均は、週4.2回だったと述べています。 また、ある海外の研究で、531人の患者と100人の専門家に便秘の定義について尋ねたところ、患者と専門家で答えが大きく違ったそうです。患者のうち50%が、医学的定義と違う状態を便秘だと言っており、27%が2日おき(週3.5回)以下の排便頻度を便秘だと答えたそうです。 M J Herz, et al.: Constipation: a different entity for patients and doctors. Fam Pract. 1996 Apr;13(2):156-9. 一般の人は、専門家が医学上の必要性をもとに考えるよりも、便が出ない状態に、あせり・不快感・不自由を感じやすいようです。もし、本人が悩み苦しんでいるのに、専門家の便秘の定義から漏れているとしたら… 確かに何か本末転倒な気がします。■日本のお医者さまの最新の定義

では、日本のお医者様は今、どう考えているのでしょうか。本ブログでも時々参照している2017年の慢性便秘症診療ガイドラインでは、次のように定義されています(太字筆者)。本来対外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態 日本消化器病学会関連研究会ほか編『慢性便秘診療ガイドライン 2017』南江堂 2017年

この定義では、便秘とは症状名や疾患名ではなく、状態を表すコトバであるとしており、定義の中に排便頻度の目安はありません。このガイドラインが出される前には、前述の国際基準や「3日以上排便がない」等の基準が定義として広く使われてきましたので、結局一周まわって広辞苑のコトバの説明に近いところに戻ってきた気がしない訳ではありません。でも、患者各個人の感じ方にも幅があることを考えると、仕方のないことなのかもしれません。 少々複雑な説明で恐縮ですが、同ガイドラインでは、国際基準RomeⅣをふまえた独自の診断基準を示しながら、その診断基準から外れていても、ガイドラインで定義したような便秘で日常生活に支障がでていたら便秘症と診断して治療することが望ましいとしています。定義を一般的にし、診療現場で柔軟に対応しようという考え方なのですね。 ◇◇◇ 結局、現時点では、本人が排便できず苦しんでいれば便秘と言え、それで日常生活に支障をきたすようならば治療が望ましいということになっています。逆の言い方をすれば、2日か3日排便がなくても、不具合を感じなければ直ちに治療が必要とはされません。 便秘の定義は、簡潔かつ患者目線にしようとすると、どうしてもあやふやさが残るようです。ここは、一般の人は日常生活に支障がない限りあまり細かく考えずに、昨日までの自分と比較しながら、腸活で快食快便を目指していくのもよいように思います。 そして、思い悩んだ時には、薬剤師(当社のお客様相談窓口も薬剤師・登録販売者常駐です)や医師に相談するようにしてください。 写真:大勢の人が悩む便秘。便秘を定義することは難しいですが、市販薬メーカーとして、きめ細かくニーズに寄り添って参りたいと思います。江戸城本丸跡から大手町を望む写真にそんな思いを重ねてみました。 ひとこと 最後までお読みいただきありがとうございます。記事がお役に立ちましたら、SNSでもご共有いただけますと幸いです! 毒掃丸のお買い求めは全国のドラッグストア・通販サイトで。 見つからない場合は「毒掃丸をください」と申し出てください。 こちら(SHOPどくそうがん)でも販売しております→ショップどくそうがん | 便秘薬の毒掃丸 山崎帝國堂のネットショップ (dokusougan.jp)日本人の腸について 日本人の大腸は長いの?形が変なの?

2021.05.20 腸は、生きていくのに欠かせない重要な臓器ですが、体内にあるので、その形態についてはなかなかイメージができないものです。何しろ、自分の腸も他人の腸も、この目で見ることができません。背丈のように他人や他国の人たちと直感的に比較することも困難です。そのため、時折間違った風説がひろまることがありますし、学術的にもまだまだ系統立てて整理ができていないこともあります。 今回は、腸の中でも便秘との関係が深い大腸に関して、その長さと形態の2つに関するトピックスを取り上げてみたいと思います。

腸は、生きていくのに欠かせない重要な臓器ですが、体内にあるので、その形態についてはなかなかイメージができないものです。何しろ、自分の腸も他人の腸も、この目で見ることができません。背丈のように他人や他国の人たちと直感的に比較することも困難です。そのため、時折間違った風説がひろまることがありますし、学術的にもまだまだ系統立てて整理ができていないこともあります。 今回は、腸の中でも便秘との関係が深い大腸に関して、その長さと形態の2つに関するトピックスを取り上げてみたいと思います。■日本人の大腸の長さは、欧米人と変わらない

皆さまは、「日本人は、肉食の欧米人より腸が長いので便秘になりやすい」という話を耳にしたことはないでしょうか? 最近は、この話は出典不明の都市伝説の類であると考えられていて、医師や製薬会社のかかわるTV、書物、Webでこの話が出ることはなくなりましたが、しばらく前まではかなり広範囲に信じられていたようです。ちなみに、ここでいう腸の長さは、小腸の長さではなく、大腸の長さのことです。大腸は食べ物のカスから水分を吸収する役割があり、通過に時間がかかると便が硬くなったり便秘になったりします。 「日本人は腸が長いから便秘になりやすい」という考えには2つ前提があります。1つは、日本人の腸が長いことで、もう1つは、腸が長いと便秘しやすいことです。(1)大腸の長さの国際比較

まずは、大腸の長さについてみてみましょう。大腸の長さのを人種間・日米間で比較した、都市伝説を否定するような2つの研究論文を、ご紹介します。 1.B. P. Saunders et al, A peroperative comparison of Western and Oriental colonic anatomy and mesenteric attachments Int J Colorectal Dis. 1995;10(4):216-21まずは、海外の研究で、国籍ではなく人種で比較したものです。東洋人114人と西洋人(白人)115人の結腸(直腸以外の大腸)の長さを開腹して比較したところ、東洋人(中央値= 111 cm、範囲78-161 cm)と西洋人(中央値= 114 cm、範囲68-159 cm)の被験者を比較して、結腸の全長に有意差はありませんでした。

2.永田 浩一ほか 日本人とアメリカ人の大腸の長さは違うのか?―大腸 3D-CT(仮想内視鏡)による 1,300 名の検討 日本消化器内視鏡学会雑誌 55(3), 435-444, 2013-03-20

こちらは日本の研究で、ズバリ日本人650人とアメリカ人650人(白人83%、黒人13%ほか)の大腸の長さを仮想内視鏡を用いて比較したものです。大腸全体の長さの平均は、日本人とアメリカ人でそれぞれ154.7cm、158.2cmで、実質的な違いはないと結論づけています。

結局、最近の研究をみると、私たちと欧米人の間で、人種でみても国籍でみても、大腸の長さに大きな差はないようです。

蛇足ですが、小腸の長さは5mから7mと言われていますので、そもそも大腸は、だいぶ短いということも、実感いただけるのではないでしょうか。なお、小腸の長さの国際比較については、日本語・英語ともに文献を見つけることができませんでした。

なお、本記事でご紹介した論旨と逆に「日本人の腸は長い」と指摘する方の論文もあるにはあるようで、海外サイトMedium.com上にあるAndy Raskin氏の’Are Japanese Intestines Longeer?’というコラムによると、フィラデルフィア医科大学の歴史医学図書館にある、19世紀に書かれたドイツ人医師の論文が、26人の日本人死体の腸管の長さ(数値からみて小腸を含む腸管全体か?)を測ったところヨーロッパ人の典型よりも20%長いと指摘しているそうです。その論文の内容については、確認できていませんが、先に紹介した論文が1,300人からデータをとっている一方で、こちらは26人ですので、そこだけ見てもちょっと頼りなく感じます。とはいえ興味深く、ドイツ医師の論文の方も、いつか読んでもみたいものです。もしかしたら、日本人の腸が長いのではないかという仮説は、古くからあったのかもしれません。

(2)大腸の長さと便秘の関係

では、続いて大腸が長いと便秘しやすかどうか、見てみましょう。実は、こちらはやや歯切れが悪く、大腸の長さと便秘の関係は「よくわかっていない」というのが現状なようです。そもそも大腸の長さは個人差があるものなのですが、便秘は食べ物が大腸を通過する時間が長すぎることによっても引き起こされるので(大腸通過遅延型の便秘)、大腸が長いことが便秘発生のリスクになっていても不思議はありません。しかし、腸の長さと便秘の関係を指摘する研究がいくつもある一方で、これを否定する研究もあるようです注1。 したがって、日本人は腸が長いから便秘になりやすい」という説の検証結果は、こうです: そんなことはない。日本人の大腸が西洋人などと比較して特に長いということはなく、また大腸の長さと便秘の関係については諸説あってよくわかっていない。 いつか、この説の、歴史的なルーツについても、調べてみたいものです。大腸の長さ:年齢や性別との関係 日本人の大腸の長さは、高年齢の人の方が長いという複数の研究があります注2。アメリカ人の腸の長さも高齢者の方が長いそうです注3。いずれの調査でも、長い理由が加齢による伸びなのか理由はわかりませんが、高齢になると腸の機能が衰えてくることと関係があっても不思議ではありません。男女別では、日本人の大腸の長さは女性の方が長いという複数の研究があります注2。アメリカ人では長さの男女差がほぼなかったそうです注3。男女の身長差を考えると、日米ともに女性の大腸の長さが目立ちます。部位別に測った研究では、女性は横行結腸(へその上あたりを右から左に走行している部分)が長いとの指摘があります注4。

■日本人の大腸の形は、変?

一方で、長さではなく、大腸の配置については、日本人のそれは教科書通りでない場合が多いという、経験に基づく指摘があります。

多くのメディアにも出演されている独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センターの水上健医師は、国内外での豊富な観察経験から、教科書にあるような腸管形態は西洋人にはあてはまるが日本人にはあてはまらず、日本人の大腸の多くには屈曲やねじれや落ち込みが見られると言われています(参照:久里浜医療センターWebサイト)。

実は、個人的な話で恐縮なのですが、思い当たるエピソードが1つあります。私の伯父が欧州の外れの国・リトアニアに住んでいて、数年前に、大腸癌の手術を同国の首都・ヴィリニュスでうけました。残念ながら術後の合併症で腸の癒着がひどく、最終的に亡くなってしまったのですが、当時、開腹した現地医師が「見たことのない大腸の配置で、大変だった」というような感想を言ったと伝え聞きいています。私の伯父の腸にも、屈曲やねじれがあったのかもしれませんから、大腸の形態異常の話題は、人ごととは思えません。在ヴィリニュス日本大使館によるとリトアニアの在留邦人数は140名と少なく、もしかしたらヴィリニュスの医師は私たちの曲がりくねった大腸を見たことがなかったのかもしれません。

現時点では、日本人の腸管形態異常に関する研究や分類はないようです。大腸が曲がりくねっていると便の通過が阻害され、便秘の原因になると考えられており、便秘解消をお手伝いしている私たちとしては、大変興味深く、研究の進展が待たれます。

本ブログではこれからも、便秘に関連する体の雑学・トリビアを取り上げていきたいと思っています。

(最終更新日:2022年5月1日)

注1:日本消化器病学会関連研究会ほか編『慢性便秘診療ガイドライン 2017』南江堂 2017年 p.11~12 注2:永田 浩一ほか 日本人とアメリカ人の大腸の長さは違うのか?―大腸 3D-CT(仮想内視鏡)による 1,300 名の検討 日本消化器内視鏡学会雑誌 55(3), 435-444, 2013-03-20 や、山崎震一ほか 日本人大腸の長 さと内径に関す るX線 学的検討 日本大腸肛 門病会誌 47 : 31-39, 1994 注3:永田ほか前掲書 注4:山崎ほか前掲書

写真:まだ5月なのに、雨の日が増えてきました。だいぶ前、コロナ前に、仕事で富山に行ったときの、電車の窓ごしに眺めた雨の田園風景は、まるで印象派絵画の様に輪郭がにじんでいました。雨があたる会社の窓をみて、そんな風景を思い出しました。 ひとこと 最後までお読みいただきありがとうございます。 記事がお役に立ちましたら、SNSでもご共有いただけますと幸いです! 毒掃丸のお買い求めは全国のドラッグストア・通販サイトで。 見つからない場合は「毒掃丸をください」と申し出てください。 こちら(SHOPどくそうがん)でも販売しております→ショップどくそうがん | 便秘薬の毒掃丸 山崎帝國堂のネットショップ (dokusougan.jp)「腸活」について③ 食べる以外の腸活

2021.05.13 3回にわたってお届けしている「腸活」についての話題ですが、初回は腸活全般について、2回目は腸に良い食生活について書かせていただきました。そして3回目にあたる今回は、食べる以外の腸活について、ご紹介してまいります。 「腸活」とは一般に、腸内環境を整えたり腸の働きをよくすることで、便秘を改善したり、より健康な全身状態を目指したりすることを指します。この腸活の中には、リラックス、運動、マッサージ、ツボの刺激…など食べる以外にも、色々な方法があります。その多くは、健康法としての歴史も古く、実践している人も多くらっしゃるのではないでしょうか。こうした活動は、どれも「意思の力では動かすことができない腸に、動いてもらう」ものであるという共通点があります。

3回にわたってお届けしている「腸活」についての話題ですが、初回は腸活全般について、2回目は腸に良い食生活について書かせていただきました。そして3回目にあたる今回は、食べる以外の腸活について、ご紹介してまいります。 「腸活」とは一般に、腸内環境を整えたり腸の働きをよくすることで、便秘を改善したり、より健康な全身状態を目指したりすることを指します。この腸活の中には、リラックス、運動、マッサージ、ツボの刺激…など食べる以外にも、色々な方法があります。その多くは、健康法としての歴史も古く、実践している人も多くらっしゃるのではないでしょうか。こうした活動は、どれも「意思の力では動かすことができない腸に、動いてもらう」ものであるという共通点があります。■腸への語りかけ

食べる以外の腸活とは、一言でいうと大腸への語りかけだと思っています(もちろん比喩ですが)。 私たちの腸はいわば筋肉の長~い管みたいなものです。腸の筋肉は、輪状に収縮し、その収縮する場所が食べ物を押し出すように口側から肛門側へと移っていく蠕動(ぜんどう)と呼ばれる運動をして、消化物を運んでいきます。でも、他の多くの内臓同様に、意識して腸を器用に動かし食べ物を運んでいくことはできません。誰もが、便意がおこるまでの長い時間、天から自らに与えられた腸の働きを信じて、任せきりにするしかないのです。 筋肉の管でもある腸は、1.脳とつながっている自律神経と、2.内容物に対して腸に反射的な運動を起こさせる腸壁内の大量の神経、の2種類が、互いに協調することで制御されています(これらの神経系統を、腸管神経系といいます)。私たちが、動いてくれない自らの腸を何とか動かそうとするときには、これらの神経系に信号を与えてあげることが必要です。しかし、何しろ手足のように意識して「動け」と念じても、信号を与えることができません。さてどうするか… 以下に、あの手この手で大腸各所の神経に「おーい、動け、動いてくれ」と呼びかる方法をご紹介します。どれも広く知られていますが、これらは腸への語りかけみたいなものですから、腸との非言語コミュニケーションだと思って自らの腸を慈しむ気持ちで行っていただけたらと思います! では、代表的なアクティビティを4種類取り上げてみましょう。1.リラックスして自律神経を整える

リラックスして自律神経を整えることで、腸の動きは良くなります。私たちの日々の生命維持を支えてくれている自律神経には、活発に活動しているときに高まる交感神経と、リラックスしているときに高まる副交感神経の二種類があって、両方の神経の活動量のバランスによって、内臓の動き具合を調節しています。腸の活動は、リラックスしているときに高まる副交感神経の働きが優位になっているときに、より活発に動くのです。 お勧めなのが腹式呼吸や深呼吸です。吸う時の2倍程度の時間を掛けて息を吐くことで、副交感神経の働きが高まることが多くの実証実験で分かっています(例えばこちら)。まずは5分でも続けて行い、実際にリラックスが得られることを実感してみましょう。リラックスが実感できたら、隙間時間や緊張状態のときにやってみたり、リラックスタイムの質を更に上げるためにどんどん活用してみてください。自律神経の働きが整ってくると、腸の動きも正常化してくるはずです。 *ストレスで頻繁に便秘や下痢をくりかえす人は、過敏性腸症候群(IBS)かもしれません。リンク先のチェックリストで痙攣性便秘に該当した方は、お医者様に専門的指導を受けることも検討してください。2.運動をする

運動の減少が便秘の悪化につながることと、運動(特に有酸素運動)の実行が便秘解消に有効であることを示すデータは、多く存在しています。体を動かすことで、腸の働きは良くなります。動きが良くなる主な理由としては、運動することで自律神経が整うことと、運動自体で腸管が刺激されることです。 参考文献:高野 正太「V.慢性便秘症に対する食事療法、運動療法,、理学療法.」 日本大腸肛門病会誌 第72巻10号0621頁 また、長期間の運動習慣によってお腹周りの筋肉を鍛えられることも、便秘対策として有効です。私たちは、排便時には意識的に腹圧を高め、その力を利用して便を押し出してしているからです。 運動種目には、ウォーキングが推奨されることも多いですし、ジョギング、ヨガもお薦めです。 当社のお客様相談では、便秘に悩むお客様には体を動かすことを推奨しており、寝たきりやケガなどで運動ができない方には深呼吸だけでも意識的に行うよう伝えています。3.マッサージをする

お腹をマッサージすることも、便秘改善に効果があるとされています(試験報告もあります)。特に「の」の字を描くように大腸をマッサージする方法は広く紹介されていますし、最近は「腸もみ」というコトバもよく見るようになりました。 先にも書いた通り、腸壁の神経は、内容物に対して反射的に運動をおこし、食べ物を運んでいきます。従って、腸をマッサージすることによって蠕動運動をおこすサポートをしたり、もむことの気持ちよさからリラックスできる(→自律神経が整う)ことが期待できそうです。痛みを感じない程度にもむようにしてください。体をねじる動きも、同様におすすめです。 但し、大腸の配置は一般に、皆が皆教科書通りなわけではなく、蛇行していたり、下部によっていたり個性があります。イラストの通りとは限りません。「の」の字マッサージが効かないこともあるかもしれません。 関連リンク:「便秘とマッサージ」

但し、大腸の配置は一般に、皆が皆教科書通りなわけではなく、蛇行していたり、下部によっていたり個性があります。イラストの通りとは限りません。「の」の字マッサージが効かないこともあるかもしれません。 関連リンク:「便秘とマッサージ」4.ツボ押しをする

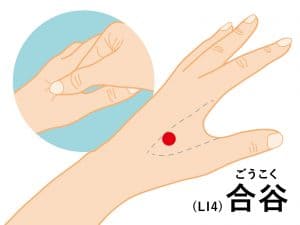

東洋医学伝統のツボ(経穴)は、神経経路の反応を通じて、痛みを緩和したり、内臓の働きを正常化させたりしてくれると考えられています。腸から離れている経穴を押して、腸の動きを改善してくれるのだとしたら、生理学的には自律神経の働きを通じてということになるでしょう。公益社団法人日本鍼灸師会のHPでも、身体には皮膚や筋肉などに刺激が加えられると自律神経の活動が変化し、自律神経が支配する臓器・器官の働きが反射的に調節される仕組みも備わっています。鍼や灸の刺激はその仕組みを利用して自律神経活動を変化させ、血管の調節をしたり臓器の働きを良くしたりします。 出展: 鍼灸の基礎知識 – 公益社団法人 日本鍼灸師会https://www.harikyu.or.jp/acupuncture/acupuncture-02/#i-8 2021年5月13日アクセス

とあります。 便秘によいツボの代表的なものとして、2つ挙げておきます。(便秘に効くツボというのは便秘対策本などの定番ではありますが、個別にツボ押しが便秘に効くというエビデンスは見つけられませんでした。) (1)合谷(ごうこく):万能のツボとも称されている非常にポピュラーなツボです。頭痛や肩こりによいとされていますが、便秘にも良いとされていることから、多くの便秘薬メーカーのおススメのツボになっています。人差し指と親指の合わさるところから少し指先よりの痛みを感じるくぼみを親指で挟むようにして押します。 (2)天枢(てんすう):胃腸の働きを整えてくれる代表的なツボです。おへそから指2~3本分はなれた両側です。やさしく押すだけでも腸が刺激されるのが実感できます。 いかがだったでしょうか?皆さまが考える腸活のイメージからは少し外れているものもあったかもしれませんが、どれも簡単にできるものばかりです。便秘改善への効果がある程度期待できるうえに、賢く楽しむ分には費用もあまりかからず、比較的安心して取り組めます。ぜひぜひ、様々な腸活にはげんでいただきたいと思います! ◇ ◇ ◇ ◇ 過去2回の腸活の記事の内容は下記のとおりです。 第1回 目次 「腸活について①」 ■腸活とは、なにか? 腸活の目的 腸活のアプローチ (A)善玉菌のチカラを借りるための「食べる腸活」 (B)それ以外の方法で腸の動きを正常にする、「食べる以外の腸活」 腸活の具体的な方法 (A)「食べる腸活」(=腸によい食生活) (B)「食べる以外の腸活」 第2回 目次 「「腸活」について② 腸に良い食生活 実践レシピ付き」 1.朝食を食べる 2.ヨーグルトなどの乳酸菌を摂る 3.食物繊維を摂る 4.発酵食品を摂る 5.オリゴ糖を摂る 実践!腸活レシピ 写真:腸活を実践していると、美しい景色に出会えることもあります。爽やかな風が吹く日に、ゆっくり東京都の多摩川沿いをジョギングしていた時の写真です。 (最終更新日:2023年1月11日) ひとこと 最後までお読みいただきありがとうございます。記事がお役に立ちましたら、SNSでもご共有いただけますと幸いです! 毒掃丸のお買い求めは全国のドラッグストア・通販サイトで。見つからない場合は「毒掃丸をください」と申し出てください。こちら(SHOPどくそうがん)でも販売しております→ショップどくそうがん | 便秘薬の毒掃丸 山崎帝國堂のネットショップ (dokusougan.jp)

(2)天枢(てんすう):胃腸の働きを整えてくれる代表的なツボです。おへそから指2~3本分はなれた両側です。やさしく押すだけでも腸が刺激されるのが実感できます。 いかがだったでしょうか?皆さまが考える腸活のイメージからは少し外れているものもあったかもしれませんが、どれも簡単にできるものばかりです。便秘改善への効果がある程度期待できるうえに、賢く楽しむ分には費用もあまりかからず、比較的安心して取り組めます。ぜひぜひ、様々な腸活にはげんでいただきたいと思います! ◇ ◇ ◇ ◇ 過去2回の腸活の記事の内容は下記のとおりです。 第1回 目次 「腸活について①」 ■腸活とは、なにか? 腸活の目的 腸活のアプローチ (A)善玉菌のチカラを借りるための「食べる腸活」 (B)それ以外の方法で腸の動きを正常にする、「食べる以外の腸活」 腸活の具体的な方法 (A)「食べる腸活」(=腸によい食生活) (B)「食べる以外の腸活」 第2回 目次 「「腸活」について② 腸に良い食生活 実践レシピ付き」 1.朝食を食べる 2.ヨーグルトなどの乳酸菌を摂る 3.食物繊維を摂る 4.発酵食品を摂る 5.オリゴ糖を摂る 実践!腸活レシピ 写真:腸活を実践していると、美しい景色に出会えることもあります。爽やかな風が吹く日に、ゆっくり東京都の多摩川沿いをジョギングしていた時の写真です。 (最終更新日:2023年1月11日) ひとこと 最後までお読みいただきありがとうございます。記事がお役に立ちましたら、SNSでもご共有いただけますと幸いです! 毒掃丸のお買い求めは全国のドラッグストア・通販サイトで。見つからない場合は「毒掃丸をください」と申し出てください。こちら(SHOPどくそうがん)でも販売しております→ショップどくそうがん | 便秘薬の毒掃丸 山崎帝國堂のネットショップ (dokusougan.jp)「腸活」について② 腸に良い食生活 実践レシピ例付き

2021.05.03 「腸活」とは一般に、腸内環境を整えたり腸の働きをよくすることで、便秘を改善したり、より健康な全身状態を目指したりすることを指します。本ブログでは、前回『「腸活」について①』として、腸活全般についてお話しさせていただきまた。今回は、その続編として腸に良い食生活について書いていきたいと思います。腸に良い「食べ物」ではなく「食生活」をタイトルに選んだのは、食材だけでなく、食生活のあり方全体を腸に良いようにして頂きたいからです。 腸に良い食生活には5つのポイントがありますので、順にご紹介します。

「腸活」とは一般に、腸内環境を整えたり腸の働きをよくすることで、便秘を改善したり、より健康な全身状態を目指したりすることを指します。本ブログでは、前回『「腸活」について①』として、腸活全般についてお話しさせていただきまた。今回は、その続編として腸に良い食生活について書いていきたいと思います。腸に良い「食べ物」ではなく「食生活」をタイトルに選んだのは、食材だけでなく、食生活のあり方全体を腸に良いようにして頂きたいからです。 腸に良い食生活には5つのポイントがありますので、順にご紹介します。1.朝食を食べる

きちんと朝食を食べるようにしてみましょう。空になっている胃袋に食べ物が入ると、それが刺激となって腸が動き、お通じを促してくれます。また、朝起きたときにコップ1杯の水を飲むのも同様におススメです。この仕組みは胃結腸反射と呼ばれ、蠕動(ぜんどう)運動がおこることにより、大腸の内容物が一気におしりの近くまで運ばれて行きます。2.ヨーグルトなどの乳酸菌を摂る

前回お話したように、ヨーグルト等に含まれている乳酸菌をはじめとする善玉菌は、その代謝物で腸の動きを高め、また有害な菌の働きを抑えることで、便通を良くしたり便の状態を改善したりしてくれます。沢山種類がありますから、自分に合ったものを見つけ出して、積極的に食べて頂きたいです。同じものを毎日1~2週間食べ続け、おなかがグルグルと動くような状態になるものが、自分に合うヨーグルトと考えられます。3.食物繊維を摂る

食物繊維もしっかり摂りましょう。食物繊維は、人間の消化酵素では分解できないのでそのままではエネルギーになりませんが、腸の健康のためには大切な存在です。まず、水に溶けにくい不溶性食物繊維は便のカサをふやしてくれ、快便をもたらします。水に溶ける水溶性食物繊維は、便をやわらかくしてくれる上に、善玉菌のエサになり、結果として善玉菌を増やしてくれます。 不溶性食物繊維を摂れる食材:大豆、ゴボウ、穀類、野菜、きのこ(えのき・しめじに多い) 水溶性食物繊維を摂れる食材:海藻、果物、さといも、きのこ(なめこ・しいたけに多い)、オートミール 上記以外にも、あらゆる植物・穀物に含まれていますから、どれか一つに絞るよりも多くの種類を摂るように心がけてはいかがでしょうか。記事末尾のミニリンク集に、文部科学省による含有量ランキングを貼っておきましたので、更に調べたい方は是非どうぞ。 例えば、オーツ麦を加工した食材であるオートミールは、穀物の中では水溶性食物繊維が多いためおすすめです。詳しくはブログ記事「便秘を改善する食材:オートミール」もご覧ください。同じように水溶性食物繊維が豊富な海藻については「便秘を改善する食材:海藻」をご参照ください。また、野菜についても「野菜と便秘の話」に詳しく書いています。4.発酵食品を摂る

発酵食品には、善玉菌自体が豊富に含まれていますので、おいしく味わい深いだけでなく、腸の環境を整えてくれます。例えば、ぬか漬けやキムチ、味噌、チーズなどは、乳酸菌を多く含んでいます。納豆に含まれる納豆菌も、腸内環境を整えてくれる菌です。 発酵食品の例:ぬか漬け・納豆・キムチ・味噌・チーズ5.オリゴ糖を摂る

炭水化物のうち、人が分解できない食物繊維を除いたものを糖質といいますが、オリゴ糖はその中の一部を差す言い方です。食事で摂ったオリゴ糖は、腸内で善玉菌のエサになります。その結果、善玉菌が増えて、腸内環境を改善することができます。 オリゴ糖を多く含む食品の例:タマネギ・ニンニク・アスパラガス・キャベツ・バナナ 例えば、バナナはオリゴ糖が豊富で、朝食を食べる時間がない時でも手軽に食べられるなど、おススメです。詳しくはブログ記事「便秘を改善する食材:バナナ」もご覧ください。★注意すること

但し、食べる腸活にも限界があります。便秘には人によって異なる原因があり、原因が一つの場合も、複数が組み合わさっている場合もあります。便秘の原因が、食生活に起因するものなら、その食べる腸活で便秘が解消するかもしれません。例えば、食物繊維不足が足りていない人は、ゴボウや海藻で便秘が改善するでしょう。でも、それ以外の原因で便秘になっている人には効かないかもしれません(そのため、どの食べ物が一番便秘に良いか、といった順位付けやランキングは残念ながらできないのです)。 関連記事:「便秘の種類と原因」 更に、食べものと関係ない原因で便秘になっている場合(腸の動きが悪い、便意が感じられない、等)、食べる腸活で便秘が改善・解消しないかもしれません。食べる腸活で便秘が思うように改善しない場合は、あきらめて食生活を戻すのではなく、次回「「腸活」について③ 食べる以外の腸活」にあるような他の腸活も合わせて試してみましょう。また、頑固な便秘には市販の便秘薬の活用も考えましょう。 複方毒掃丸は、6種類の生薬が自然に近いお通じを促す便秘薬です。小さな丸剤なのでのむ量を調節しやすく、ちょうどよいお通じを目指せます。関連リンク:複方毒掃丸ブランドサイト/おすすめの服用方法/複方毒掃丸の無料サンプルお申込みフォーム

複方毒掃丸 実践!腸活レシピ

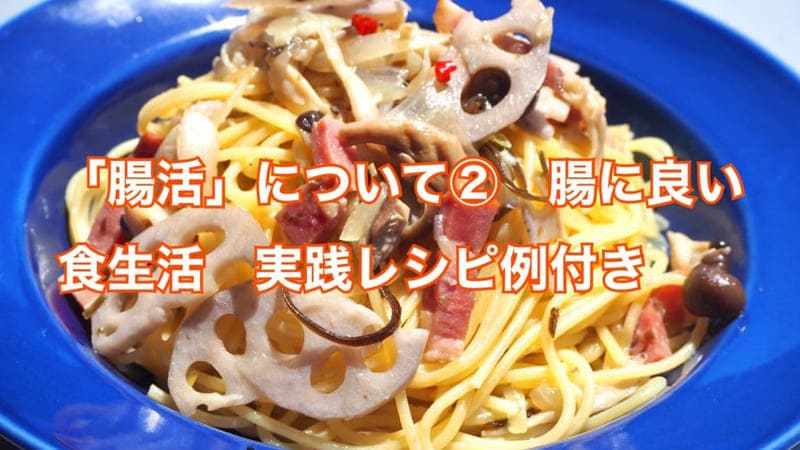

多くの種類の食物繊維と、オリゴ糖含有食品を使って、和風ペペロンチーノパスタを作ってみました! 食材はどれも食物繊維どっさりで、玉ねぎとにんにくにはオリゴ糖が豊富に含まれています。 レシピ 材料 4人分 厚切りベーコン 80g 細切り 玉ねぎ1個 薄切り れんこん1節 薄い半月切り エリンギ1本 薄切り しめじ1/2パック ほぐす えのきだけ1/2パック 半分の長さに切ってほぐす にんにく1片 みじん切り 赤唐辛子(量はお好みで)種をとって小口切り 塩昆布 大さじ1〜2 バター20g 醤油大さじ2〜 オリーブオイル お好みのパスタ 400g 写真は4人分の具材ですが、すごいカサで、いかにも腸によさそうです(^^♪ 作り方 ①鍋にパスタを茹でるお湯を沸かします。 ②別の鍋又はフライパンにオリーブオイルを入れ、みじん切りにしたにんにくを入れて弱火で香りを出し、ベーコン,赤唐辛子も入れて炒めます。 ③②を中火にして玉ねぎ、れんこんを炒め、しんなりしたらきのこ類を入れて塩を全体にふり、混ぜて蓋をします。途中蒸気が出てきたら焦げないように弱火にします。 ④パスタを茹で始めます。 ⑤③にバターと塩昆布を入れて混ぜます。

写真は4人分の具材ですが、すごいカサで、いかにも腸によさそうです(^^♪ 作り方 ①鍋にパスタを茹でるお湯を沸かします。 ②別の鍋又はフライパンにオリーブオイルを入れ、みじん切りにしたにんにくを入れて弱火で香りを出し、ベーコン,赤唐辛子も入れて炒めます。 ③②を中火にして玉ねぎ、れんこんを炒め、しんなりしたらきのこ類を入れて塩を全体にふり、混ぜて蓋をします。途中蒸気が出てきたら焦げないように弱火にします。 ④パスタを茹で始めます。 ⑤③にバターと塩昆布を入れて混ぜます。  ⑥パスタは表示の時間より1分前にザルにあげ、水分をきって⑤に入れます。醤油で調味して出来上がりです!

⑥パスタは表示の時間より1分前にザルにあげ、水分をきって⑤に入れます。醤油で調味して出来上がりです!  おいしく楽しい食事の後には、毒掃丸整腸薬も忘れずに服用しました。腸に良いお料理の後に整腸薬をのむ。パッケージに記されている通りの、腸爽快ライフです。

おいしく楽しい食事の後には、毒掃丸整腸薬も忘れずに服用しました。腸に良いお料理の後に整腸薬をのむ。パッケージに記されている通りの、腸爽快ライフです。

毒掃丸整腸薬